|

|

|

気になる携帯関連技術

|

![]() |

|

次世代の非接触IC「NFC」とは~NXPに聞く

|

|

|

|

|

|

NXPのKeunen氏

|

日本での非接触ICと言えば、鉄道の乗車券や電子マネーなどカード型に加えて、近年は“おサイフケータイ”として普及しつつある。その一方、海外の動向を見ると、香港などでは日本と同じFeliCaだが、欧米ではMIFAREという規格が中心となっている。

そこへ、ソニー・フィリップス(当時)・ノキアの3社が中心となって、FeliCaとMIFAREの上位規格となる「NFC(Near Field Communication)」を2002年に発表した。今回、フィリップスから2006年にスピンアウトしたNXPセミコンダクターズで、Automotive & Identification部門のSenior Directorを務めるJeroen Keunen氏に、NFCの概要や現在の動向などを聞いた。

■ NFCとFeliCaの違いは?

|

|

|

1月に発表された、ノキアの「Nokia 6131 NFC」

|

――実は、2004年に独CeBITの会場で行なわれたNFC Forumの設立記者会見を取材しました。

あれから3年を経て、実にさまざまなことがありました。NFC Forumには100以上の企業が参加しています。日本からもルネサス テクノロジや、パナソニック、京セラ、JCB、大日本印刷などが参画しています。

――NFCはFeliCaとMIFAREの上位規格とのことですが。

FeliCaは日本で普及し、香港やシンガポールでも利用されています。その他の地域では、ISO 14443 Type A(MIFARE)やType Bという非接触ICが利用されています。そこで、ソニーと当時のフィリップスが融合をはかるべく、提案したのがNFCです。

NFCでサポートする機能は、決済やチケット、ホテルのルームキーなどで利用する「Card Emulation Mode」と、NFC対応端末同士でやり取りする「Peer-to-Peer Communication」、そして端末そのものが読取機となる「Reader Mode」です。たとえばPeer-to-Peerでは、対応機器同士をタッチさせるだけでリンクできます。Bluetoothが似たようなことができる技術になるでしょうが、Bluetoothではペアリングするたび、暗証番号を入力しなければなりません。たとえはホームネットワークを構築する場合、Bluetoothは1つ1つ暗証番号を入力しますが、NFCであれば、繋げる機器をNFC対応ケータイでタッチしていく、ということになります。

――NFCの特徴とは?

NFC対応チップであれば、FeliCaもMIFAREも、そしてJavaカードのような他のICカードもサポートできるという点が特徴になります。たとえば、日本のおサイフケータイを海外に持っていくと、利用できる場所はないでしょう。逆に海外からMIFARE対応の端末を持ってきても日本では使えません。しかし、NFCチップを搭載していれば、そのどちらでも利用できるわけです。日本国内だけ見ても、JT(日本たばこ産業)が導入する新型タバコ自販機ではICカードを利用するわけですが、これにはMIFAREが用いられます。

端末メーカーからすると、NFCに対応すれば、おサイフケータイを海外向けに提供できることになります。また通信事業者にとっては海外でも使えるおサイフケータイを提供できますし、海外メーカーから端末調達が可能になります。

|

|

|

NFCの特徴は、FeliCaとMIFAREのインフラを活用できる点にあるというKeunen氏

|

――FeliCaとMIFAREに対応した規格ということで、全く新しい規格というイメージでしたが、1枚のチップで既存規格が利用できるということですね。

そうですね、現在のおサイフケータイを海外でも使えるように、という形です。NFCチップでFeliCaやMIFAREなどのインフラに対応し、両規格の暗号化・復号化も可能になります。

――気になるのは、日本でNFC対応の携帯電話が登場する時期です。

チップの出荷という意味であれば、既に日本市場でもチップは入手できる状況ですし、今後はパソコンに接続できるドングル(アダプタ)のような製品も登場するでしょう。携帯電話については、国内のキャリアが、ソニーとNXPの合弁会社から提供される製品を評価した上で判断することになるでしょう。合弁会社は今年の中頃までに設立される予定です。

|

|

|

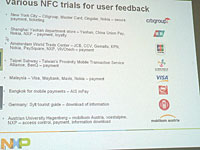

海外各地でNFCを利用した実験が行なわれている

|

――海外では、さまざまな実験が行なわれているそうですね。

米ニューヨークでは、シティグループやシンギュラーによる実験が行なわれていますし、上海やアムステルダム、台北などでも実験が開始されています。どのケースでも、キャリアと銀行、クレジットカード会社が関与しており、ビジネスモデルそのものの検証を行なっていることになります。

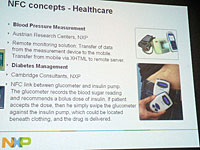

用途としてはさまざまで、電車やバスのチケット、あるいはヘルスケアに用いるというケースがあります。ヘルスケアサービスでは、患者さんの情報をかざすだけで参照できるというものですね。

――実用化の目処は?

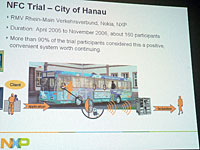

欧州のヘルスケアサービスも既に実用化されていますし、独ハーナウで行なわれたバスの実証実験は既に商用化されています。また韓国では大々的に実験を行なっていますが、こちらも年内に実用化するでしょう。NFCは市場の創出から実際のビジネスへ移り変わりつつある時期だと思います。

|

|

|

ハーナウのバスの実験は、その後商用化されたという

|

ヘルスケア用途のサービスも実用化された

|

日本では、FeliCaが加速しつつあるわけですが、海外では日本での成功を見て、地元で同様のサービスを展開しようと考えています。海外と日本が異なる点としては、日本のキャリアは金融機関を保有できますが、海外のキャリアはそれができないということです。これが非接触ICによるサービスを素早く展開できるかどうか、というところに繋がっているのでしょう。

今行なわれている実験は技術面の検証というよりも、ビジネスモデルの検証ということになります。特にアメリカでは非接触ICカードのインフラが整っていますが、これは携帯電話での決済を推進させる要素になっています。アジアでは交通輸送機関でのインフラがありますので、アジアではNFC対応ケータイの最初のターゲットはそのあたりになるでしょう。

――今後、NFC対応ケータイが普及するスピードはどう見ていますか?

ソニーとNXPのチップ生産計画については、合弁会社の設立時にあらためて発表したいと思います。ただ、ある調査結果では、2010年時点で携帯電話の出荷数のうち、25%がNFCチップを搭載すると予測しています。

――ありがとうございました。

■ URL

NXPセミコンダクターズ

http://jp.semiconductors.philips.com/

■ 関連記事

・ 第307回:NFC とは

・ ノキア、世界初のNFCチップ搭載端末「Nokia 6131 NFC」

・ ソニーとNXP、FeliCa/MIFARE対応非接触ICの新会社

(関口 聖)

2007/03/06 11:19

|

ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp

Copyright (c) 2007 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.

|

|

|

|

|

|