インタビュー

初めての「震度7」に楽天モバイルはどう対応したのか――能登半島地震への取り組みを聞く

2024年6月7日 00:00

第4の携帯電話会社である楽天モバイルにとって、2024年1月1日の能登半島地震は、開業以来、初めての「震度7」の巨大地震だった。

地震だけではなく、台風や大雨による水害など、災害が頻発する日本だが、道路が寸断され、通信エリアが長期間かつ広範囲にダウンするまでの被害もまた、楽天モバイルにとって初めてのことだった。

はたして、どのような体制でエリア復旧に取り組んだのか。楽天モバイルの担当者に今回、話を聞いた。

取材に応じていただいたのは、楽天モバイルネットワークインプリメンテーション部部長 兼 BCP運用部災害対策課課長の雨谷洋志氏と、基地局保全部企画課課長の内藤知照氏。

楽天モバイルが取り組む減災への準備

――お二人は、普段、どんな業務に従事されているのでしょうか。

雨谷氏

私はネットワークインプリメンテーション部長と同時に、兼務でBCP運用部の災害対策課課長を兼任しています。

基本的にネットワークインプリメテーション部として、通信エリアの拡大や、ネットワーク品質の改善を担当しています。

もう一方の災害対策課は、まさに今回の能登半島地震での業務がこの部署のメインになるのですが、ネットワーク復旧に向けた災害情報の収集、総務省への被害状況報告、基地局復旧に向けた対策や準備といったところを担いました。

どちらかと言えば、日頃は災害対策を準備したり、今回のような場合だと被害状況を確認したりするといった役割です。

内藤氏

私は、基地局保全部の企画課長として、普段は雨谷の部署から引き継いで、設置済み基地局の運用が主になります。運用方法の調整、故障時の保全対策といったところになります。

たとえば、何かしら基地局に異常が発生すると、リモートで検知して、その情報をもとに、必要に応じて現地での対策を手配するといったかたちです。

雨谷氏

実は、楽天モバイル内には、「ビジネスコンティニュイティマネージャー」、略してBCMというシステムがあります。今回のような災害時には、そのBCMに収集した被害情報などを集約して、それに応じて対策を打っていく、ということもしていました。

――なるほど、ざっくり言えば、雨谷さんがエリアを広げるチーム、内藤さんがエリアを保持していくチームと受け止めました。一方で、これまで進めてきた災害対策にはどういったものがありましたか?

雨谷氏

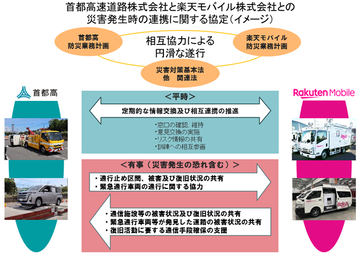

楽天モバイルは、第4の携帯電話会社ですので、社内には災害対応を経験した人もいれば、未経験の人もいますが、これまで都道府県といった行政と連携する協定を締結してきました。また、高速道路会社とも災害発生時の連携協定を結んでいます。そうした災害時に向けた協定は19の機関と締結済みです。

その上で、全国各地の各都道府県など、行政が実施してきた、あるいは総務省による災害対策訓練に、図上演習を含め、これまでに90件と参加し、スキルアップを進めてきました。

災害は、全国どこで発生するかわかりませんので、自治体や関係機関と連携して、ライフラインとして通信サービスを提供できるよう、全国各地に担当者を配置して、連携する体制を構築しています。

社内でも災害時を想定した訓練をしています。通信障害やサイバー攻撃などがもし発生した場合、部署ごとにどういった対応をすべきか、訓練を重ねています。

また、災対機器の移動基地局車、可搬型基地局、発電機等に加えて「インテリジェントタンク」と名付けた仕組みもあります。

これは、2つの燃料タンクを備えた発電機ですが、通常、燃料が切れるといったん発電機を止めるところ、「インテリジェントタンク」は一方のタンクの燃料がなくなっても、発電機を動かしたまま、もう一方のタンクの燃料で稼働し続けられる仕組みです。これも、今回の能登半島地震で活躍しました。

1月1日の動き

――1月1日の地震発生時、雨谷さんと内藤さんはそれぞれどういった状況に身を置いていたのでしょうか。

雨谷氏

元日でしたので、食事などを済ませて、お墓参りに行ったのです。車で移動していたところ、能登半島で震度6の地震が起きた、という初報に接しました。そして、そのすぐ後に震度7という知らせを受け取りました。

震度6の段階で、もしかしたら通信サービスに影響が出てしまうのではないか、という考えはありましたが、震度7ですから、これはもうすぐ帰宅して。すでに社内では災害対策本部が設置され、私のチームでは、まず被害状況を確認しました。

そして、総務省への報告もありますし、社内への情報共有もあります。さきほどご紹介した「BCM」を活用して、被害状況の把握を進めていった、という流れでしたね。

――ありがとうございます。内藤さんはいかがですか。

内藤氏

実は、石川県の隣県にいて、それなりに大きな揺れの場所にいました。

楽天モバイル社内では、「震度◯以上のときは、該当エリアの基地局を全て点検」といったルールを設けています。その基準に当てはまるかどうか、点検を進めるとして、どうオペレーションを進めていくか、という点を部内で決めていくことになります。

その担当も当番制で事前に決めているのですが、地震が起きた1月1日は、たまたま私の担当だったのです。私の役職だから、というわけではなく、グループに分けてチームを交代で充てているのですが、ちょうど自分のチームが当番だったんです。

テレビなどで地震の情報をえつつ、「これはすぐに現地の調査をしなければいけない」と考えた、そのとき震度7を記録した揺れが来たわけです。

――あ、なるほど、最初の揺れの直後に社内ルールを思い出して「どう動くか」を考えていたというのは、本当に短い時間のことだったんですね。

内藤氏

そうなんです。で、身の安全を確認してから、少し遅れて社内のリモート会議にも入りました。協力会社の方々にも、大きな災害時には能動的に助力いただくことになっていたのですが、その方々もリモート会議に入室されていて、1月1日は方針を固めていくことになりました。

――慌ただしさが伝わってくる話です。

雨谷氏

内藤が入ったリモート会議と、私が入ったものは別のもので、それぞれの役割に応じて、基地局復旧を進める場、あるいは情報共有を進める場といったかたちで分かれています。もちろん全体のものはありますが、そちらはそちらで別のスタッフが担当した、というかたちです。

――なるほど、夕方の発災でしたし、1月1日は情報を得て、2日以降の動きを決めていくと。

雨谷氏

はい、被害を受けたエリア、そしてその状況については停電の影響など、リモートでもアラームで判明するものがありますので、初動のアクションを決めていったことになります。

そして2日以降、現地を訪れることで、コンクリート柱局が傾いていたり、ケーブルが切れていたりするなど、基地局設備の状況がより詳しくわかります。

もし、伝送路が切れていればNTTさんに復旧を依頼したり、電力が止まっていれば発電機で動かしたりと、それぞれの状況にあわせて対策を進めていきました。

被災・復旧状況を可視化する「BCM」

――さきに触れられた「BCM」では、その復旧作業を進めるうえで、どう役立ったのでしょう。

雨谷氏

BCMは、まさに災害対策で活用するシステムです。災害対策本部、ネットワークオペレーション部門、そして内藤率いる保全チーム、はたまた社外とやり取りするリエゾンチームが情報を把握するためのシステムです。

もともと、複数のシステムがあり、それを全て統合した仕組みになっており、今回の能登半島地震で初めて用いました。

被害状況などを地図上で視覚化して見せるシステムで、基地局のサービスが停止しているところ、あるいはバッテリーのみで稼働しているところなど、複数のデータベースの情報を即座に地図上でグラフィックで表示されるのです。どんな画面表示なのかは、社外にはお見せできないのですが……。

現場で日々作業し、最新にアップデートされる各地の状況、情報がBCMに格納され、可視化されます。

――そういえば、1月1日の夜には、「利用できる場所/できない場所」を示す「復旧エリアマップ」が公開されていました。他社では東日本大震災で導入されたものですが、楽天モバイルでも導入済みだったのか、と感じた記憶があります。

雨谷氏

復旧エリアマップもBCMで情報を集約しているからこそ実現しているものです。

――被災地、とくに能登半島では高速道路が使えなくなり、一般道がものすごい渋滞だったと伝えられました。

雨谷氏

ちょっと個人的な見方になりますが、広い道路が通行止めになると迂回する必要があります。しかし、半島という地勢ですので、そこが難しい面が出てきます。

当社からのリエゾン(連絡役)が石川県の対策本部に入り、通行できる道路などの道路状況を入手し、社内で共有していきました。

内藤氏

渋滞で移動にどうしても時間がかかりますから、現地での作業も本当に短くなってしまいました。

どうしても金沢に設けた拠点に戻りきれなくなって、現地で車中泊したスタッフもいます。このあたりは、(復旧作業に携わった)協力会社さんの方々にも本当に感謝しています。

予想外の出来事

――今回の活動のなかで、予想外だった出来事はありますか?

雨谷氏

私の担当のひとつに、被災状況の確認や、調査の報告というものがあります。

たとえば、これまでの水害、あるいは東日本大震災のころの資料などから「こういう場合、こうすべき」と想定はしていたのですが、いざ能登半島地震が発生したときには、情報が錯綜しました。

ネットワークのオペレーション部門も、保全部門も、リエゾンも、「この情報は正しいのかどうか」となる場面もありました。

今後に向けて、ここまで繰り返しご紹介してきた「BCM」も、各部門の連携として、正しい情報をより円滑に関係者に伝え、情報の精度を向上させたい。その上で、復旧作業のさらなる効率化を図りたいです。

内藤氏

現場の復旧作業で、大きな「予想外、想定外のこと」はなかったのですが、どうしても被災局数というか、復旧対応が必要なボリュームが大きく、想定以上に、復旧へ時間がかかったという印象があります。

これまで災害時の対策・準備、テストを重ねていましたが、現実として、ここまでの規模の災害が初めてということで、致命的なことはなかったものの、うまくいかないことはありました。

そうした課題は、今後、ひとつひとつ、対策していきたいです。

――逆に「これはうまくいった」というところはいかがですか。

雨谷氏

本当に、BCMが想定通りに役立ったと思います。

能登半島地震の復旧作業・対外連絡といったところはオペレーションが複雑でした。複雑ということは、時間がどうしてもかかりがちです。たとえば総務省さんへの報告や、自治体や避難所といった作業を優先する場所の把握といったところは、迅速に調整できたと自負しています。

こうしたシステムがあることは、楽天モバイルならではの強みかと思います。

内藤氏

楽天モバイルは、新興の携帯電話会社ですが、それぞれの専門分野に長けたスタッフも集まっています。これまでの経験を踏まえた、いわば“いいとこ取り”の対応ができていることは、ひとつ良い点かと思います。

また、社外の協力会社さんとも連携していたわけですが、そうした方々との連携ツールを自社開発して運用しました。自分たちの思想がきちんと盛り込まれ、表示する項目なども整備されたツールというのは、ある意味、新規参入ならではの要素かもしれないと感じています。

もうひとつ、協力会社さんのなかには、ほかの携帯電話会社さんとの経験を持つところもあるのですが、そうした方々から「楽天モバイルは本当に速い」という言葉をいただきまして、ここもうまくいった点なのかなと。

ローミングするauエリアとの連携

――楽天モバイルならではの点として、auのエリアをローミングで利用するというところがあると思います。今回の災害では、どう連携したのでしょうか。

雨谷氏

基本的には、我々もauさんも「復旧エリアマップ」があります。また、KDDIさんのWebサイトでは、通常時における「楽天モバイル向けローミングサービス提供エリア」も公開されています。

そうした公開情報をもとに、「ここでauさんの電波がつながるようになった」といった確認はしていました。

自治体の拠点や避難所など、自治体側から「ここをつながるようにしてほしい」と要望をいただくこともありました。そうした場合、KDDIさんに状況をうかがうなど、連携しました。

また、今回は船上基地局を運用されましたが、「楽天モバイルに対するローミングサービス提供エリア」として対応いただきました。

毎回、ビデオ会議をして……ということはないのですが、事前に協議が可能であれば、連携させていただいています。

――ここはauエリアで復旧したから、楽天モバイルとしては別の場所を復旧しようということはあったのでしょうか。

内藤氏

作業の優先度は、事前に定めた社内ルールに従って決めています。その優先度を決める要素のひとつに、KDDIさんのエリアの復旧状況は含まれていました。

楽天モバイルのお客様から「auか、楽天モバイルのどちらかが復活すれば使えるのは良かった」という声もいただいています。

――なるほど、今回はローミング協定に基づくものですが、「副回線」の有効性を感じさせるエピソードです。最後に、地震から5カ月を経た今、今後に活かしたい点を教えてください。

雨谷氏

いざ大規模災害が発生したときに、基地局を復旧してサービスエリアを確保するのは、かなりの時間を要します。

各社が宇宙からの通信を実現すべく取り組んでいますが、やはり宇宙から日本に電波を飛ばして通信を確保する。そうした状況でのオペレーションで、BCMを組み込みつつ、お客さまへ迅速に通信サービスを提供できるようにしたいです。

内藤氏

楽天モバイルに対して、さまざまなイメージを持っていただいていると思いますが、私の所属するチームは、特別な構想を実現するというものではなく、一歩一歩、基本に忠実に課題を解決して備えていく部署です。

それをいかに社内で連続性を持たせて、楽天モバイルという第4の携帯電話会社に根付かせたいとあらためて感じています。

――あらためて、本日はありがとうございました。