法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」

京セラの個人向け端末事業撤退をめぐる混乱と国内端末市場のこれから

2023年6月13日 00:00

今年5月、本誌では京セラの個人向け携帯端末事業からの撤退をニュースとして、お伝えしたが、ここに来て、一部メディアで高耐久モデル「TORQUE」シリーズの継続が明らかになるなど、情報が錯綜している。時を同じくして、一昨年に新規参入したばかりのバルミューダの撤退、長くモバイル業界を支えてきた富士通のDNAを継承するFCNTの民事再生法の適用申請などが報じられている。今回はこれらのニュースを踏まえつつ、国内の個人向け端末市場の今後について、考えてみよう。

「TORQUE」シリーズはなくならない!?

前回、本連載の「各社の決算から見え隠れするモバイル業界の『お金の事情』」では、毎年4月~5月にかけて、各社の決算が発表され、決算会見での説明や新しい経営方針などが示されるという話題を取り上げた。

一般ユーザーにとっては、各社の株式でも保有していない限り、決算会見はあまり興味が持てない話題かもしれないが、各社の今後の方針や業界動向を知るうえで、重要でイベントであることはご理解いただけたはずだ。

しかし、そんな重要な決算会見で示された方針とは、別の報道が伝えられ、情報が錯綜しているのが京セラの「個人向け携帯端末事業からの撤退」というニュースだ。

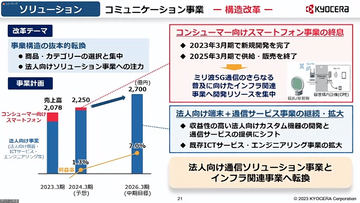

京セラの決算説明会は5月16日に催され、代表取締役社長の谷本秀夫氏が「コンシューマー向けスマートフォン事業は、2023年3月期の新規開発完了、2025年3月期の供給・販売の終了をもって終息させる計画です」(「2023年3月期 通期 決算会見スピーチ」より抜粋)と発言したことで、新聞各社や通信社が撤退のニュースを報じた。

同日には同社の中期経営計画の説明会があり、そこに出席した本誌編集長が質疑応答で「個人向け携帯端末事業から撤退するのか?」と質問したところ、「すでに北米市場では先に(個人向けから)撤退している」と回答。「タフネスモデル、国内市場も個人向けだけを続けることはないのか?」という質問に対しても谷本社長は「はい」(「続けない」という意味)と答えている。

これらの流れを受け、前回の本連載では「バルミューダの携帯端末事業撤退の影響もあって、BALMUDA Phoneの製造を請け負っていた京セラが個人向けの携帯端末事業からは撤退することが明らかになった」と書いた。

京セラの決算説明会では端末開発について、「端末開発に関しては、収益性の高い法人向けカスタム機器とそれに付随する通信サービスの提供にシフトする」とも説明されていたため、法人向けの事業は継続するという情報を書き加えている。

ところが、決算説明会と前後する形で、一部のメディアでは「TORQUEシリーズは継続する」という情報も伝えられた。これはTORQUEユーザー向けに発信しているメールマガジンなどの情報を元にしたものだった。そこで、「TORQUE」シリーズを販売するKDDIに確認したところ、 「京セラからは高耐久モデル(TORQUEシリーズ)と4G LTEフィーチャーフォン(DIGNOケータイ)は継続すると聞いている」という回答 が得られた。同時に京セラにも確認したところ、 TORQUEシリーズの次期モデルへの明確な回答はなかったものの、谷本社長の撤退発言を否定することもなかった 。

そして、こうした情報が錯綜する中、6月6日には京セラが運営する「TORQUE」シリーズのコミュニティサイト「TORQUE STYLE」において、「【お知らせ】TORQUEの今後の展開について」と題したお知らせが掲載され、「京セラのコンシューマー向けスマートフォン事業は今後終息を予定しておりますが、TORQUEについては法人向けでも多くのお客さまにご愛顧いただいており、コンシューマー・法人のお客さま双方のご期待に応えるべく今後も継続していきたいと考えております。」というアナウンスがあった。

高耐久モデルや4G LTEケータイは継続する

流れを追って、一連の動きを振り返ってみたが、実際のところはどうなっているのだろうか。 決算説明会及び中期経営計画の説明会でのコメントは、企業としての公式のコメントであり、それ以上の情報は会見なども開かれていないため、どういう状況なのかが今ひとつわかりにくい が、おそらく次のような状況にあるのではないかと推察される。

まず、 京セラの個人向け携帯端末の開発は基本的に終了 し、現在、販売しているモデル以外に、新規に開発されるものはなく、最終的に2025年3月期で供給と販売を終了する計画であることは確かだ。

そのため、NTTドコモ、au、ソフトバンクに供給している各社向けの端末は、おそらく現行モデルが最終モデルになる。

ただし、すでに基本的な開発を追え、生産計画の準備が完了している製品については、今後、各携帯電話会社から順次、販売される見込みだ。おそらく、そのひとつが一部で報じられている「TORQUE」シリーズの次期モデルということになりそうだ。

一方、 京セラは今後も法人向け端末の開発と生産を継続する としている。法人端末には「TORQUE」シリーズと同様の高耐久モデルをはじめ、「DIGNOケータイ」などの4G LTEケータイが含まれている。発注する企業がどのような端末を要望するのかにもよるが、高耐久モデルは国内外で高い評価を得てきた実績があり、建設や運送、工事現場、外回りでのニーズは堅調だとされる。

ライバル製品もあまり多くないことから、今後も継続して、発注を受けられる可能性が高いため、端末の開発は継続される。

そして、法人向けの高耐久モデルについて、各携帯電話会社が 個人向け端末として採用したいとオーダー すれば、京セラとして、これに応える用意があるというのが実状だろう。6月6日に「TORQUE STYLE」に掲載された「【お知らせ】TORQUEの今後の展開について」の中で、「TORQUEについては法人向けでも多くのお客さまにご愛顧いただいており、コンシューマー・法人のお客さま双方のご期待に応えるべく今後も継続していきたいと考えております。」という一文には、そういう意味が込められている。

ただし、裏を返せば、各携帯電話会社が採用を見送れば、個人向けの高耐久モデルは、次期TORQUEが最後のモデルになるのかもしれない。

また、4G LTEケータイについては、本誌読者のようにリテラシーの高い個人ユーザーから見れば、「今さらケータイなんて、いらないでしょ」と言われてしまいそうだが、街中では相変わらず、折りたたみケータイを使っている人をよく見かける。法人向けでもスマートフォンの採用例は圧倒的に多いが、通話の利用が多い職種では、フィーチャーフォンが採用されることも少なくない。法人向けに供給されるカメラなしのフィーチャーフォンなどがいい例だ。

同時に、3Gサービスの停波がソフトバンクで2024年1月31日、NTTドコモが2026年3月31日に、それぞれ控えており、3Gサービス契約者を4G LTEサービスや5Gサービスの契約に移行してもらう必要がある。3Gサービス対応端末には、スマートフォンもあるが、通信モジュールなどを除けば、その多くはフィーチャーフォンであり、NTTドコモもソフトバンクも数百万契約を残していると言われている。これらの契約者のうち、スマートフォンへの移行を望まないユーザー向けには、4G LTEケータイを提供する必要があるわけで、そのためには4G LTEケータイの開発も継続するわけだ。ただ、4G LTEケータイはシャープやFCNTも開発しているため、各メーカーとは法人向けを含む形で競争することになる。

「TORQUE STYLE」でのお知らせという形で、ひとまず、「TORQUE」シリーズの次期モデルが期待されることは伝えられたが、決算説明会以降、京セラは説明不足によって、ユーザーやメディアを含め、少なからず混乱を与えた感は否めない。モバイル業界を古くから支えてきた企業だからこそ、もっと、しっかりとユーザーに情報を提供する姿勢を京セラには求めたい。

「らくらく」シリーズは続けるというが……

さて、京セラの個人向け携帯端末撤退のニュースと並んで、もうひとつインパクトを以て伝えられたのがFCNTの民事再生法の適用申請だ。

FCNTは2015年に富士通の携帯電話事業を分離、独立したもので、2016年に富士通コネクテットテクノロジーズが設立されている。その後、2018年に株式が投資ファンドに譲渡され、2021年4月にFCNTに社名変更されている。

今回の民事再生法の適用は、FCNTだけでなく、持株会社のREINOWAホールディングス、端末製造を担当するジャパン・イーエム・ソリューションズも申請しており、モバイル業界としてはかなり規模の大きい経営破綻と言える。

富士通と言えば、NEC(日本電気)やパナソニック(Panasonic、松下通信工業)、三菱電機などと並び、NTTドコモの端末ラインアップの中核を担ってきたメーカーのひとつだ。iモード初号機の「F501i」をはじめ、シニア&シルバー層に向けた「らくらくホン」シリーズや「らくらくスマートフォン」、ハイエンドからエントリーまで展開した「arrows」シリーズなど、数々の端末を世に送り出してきたことで知られる。なかでも「らくらくホン」シリーズは、ケータイ時代に高い人気を誇った。

ちなみに、最近ではやや忘れられているかもしれないが、もともと、らくらくホンはPanasonicがNTTドコモ向けに供給したものがはじまりで、その後、富士通が受け継ぐ形でシリーズを展開し、最終的にはAndroidプラットフォームをベースにした「らくらくスマートフォン」にまで進化させている。

ただ、近年はシニア層やシルバー層でも一般的なスマートフォンを利用するユーザーが増え、各社のスマートフォンにも「かんたんモード」などのわかりやすいモードが用意されるようになったこともあり、らくらくホンやらくらくスマートフォンに一時期のような勢いはないと見る向きもある。

FCNTの倒産を受け、NTTドコモは今後もらくらくホンやらくらくスマートフォン、arrowsシリーズなど、FCNT製端末のサポートは継続し、販売も続けることが明らかになっている。かつて、NTTドコモは主要メーカーが撤退を表明したとき、何もコメントを出すことがなく、ユーザーにも不安を与えたが、当時と違い、今回はしっかりと「端末を利用しているユーザーに心配をかけないようアフターサポート体制を整える」とコメントしており、ユーザーとしても安心して利用できる状況になっている。

また、業界動向としては、FCNTが民事再生法の適用を申請したことで、当面、らくらくホンをはじめとした端末の新規開発が難しくなり、部品調達を含め、従来と同じような生産体制を整えることも厳しいため、他メーカーに特需が生まれるのではないかといった野次馬的かつ不謹慎な論評も見かけるが、現在の各社のラインアップ展開はここ数年で絞り込まれた状況にあるため、そう簡単に端末を開発する規模を拡張できる状況にはない。

京セラの件も組み合わせて考えると、4G LTEケータイについては、大きな仕様変更などがほぼないため、従来から供給してきたシャープが供給できる可能性は高い。ただ、3G停波による乗り換え施策は、NTTドコモとソフトバンクのみで、いずれも一定の在庫を抱えているため、 いきなり他メーカーに大量の発注が生まれるとは考えにくい 。

らくらくホンなどのシニア&シルバー向け端末については、シャープが各社に供給した実績があるが、京セラが撤退した背景の一因として、高耐久モデルや4G LTEケータイ以外の一般的なスマートフォンの販売が伸び悩んでいることが挙げられているため、各携帯電話会社から明確なオーダーがなければ、開発計画を拡大することは難しそうだ。

かつては数十社が参入していた国内の端末市場だが……

京セラの個人向け携帯端末撤退に加え、2021年に新規参入を果たしたばかりのバルミューダの撤退、富士通のDNAを継承するFCNTの民事再生法の適用申請など、国内の端末市場は大きな転換期を迎えている。

かつて、国内の携帯電話市場では、数十社に及ぶメーカーが端末を製造し、国内の各携帯電話事業者に納入していたが、2001年からサービス提供が開始した「第三世代携帯電話」(3G)によって、パイオニアやデンソー、ケンウッドといったメーカーが撤退し、3Gケータイ時代にもNTTドコモの主要メーカーの一角を占めていた三菱電機が撤退。当時の世界トップシェアを誇っていたノキアも日本の端末市場から撤退した。

その後、スマートフォン時代に入ると、国内外でモバイルビジネスを展開していたNECやパナソニック(松下通信工業)といった業界の中核メーカーをはじめ、東芝なども撤退を発表し、三洋電機の携帯電話事業は京セラに売却された。NECと端末事業を統合していたカシオや日立などのブランドも携帯電話業界から消えてしまった。

一方、スマートフォン時代はアップルやサムスンなど、海外メーカーが市場をにぎわせているが、カメラ機能などで市場をリードしていた中国のファーウェイが米商務省のエンティティリストに掲載されたことで、日本市場へのスマートフォン出荷を諦めざるを得なくなり、au向けのisaiシリーズやNTTドコモ向けのPRADA Phoneなど、ユニークな製品を投入してきたLGエレクトロニクスもグローバル市場でスマートフォンから撤退してしまった。

振り返ってみると、こうした撤退や事業縮小の動きは、数年おきに起きている印象だ。通信方式の進化やプラットフォームの変化などがモバイル業界の動向を大きく動かしているという見方もできるが、 国内市場については総務省がこの十数年間、携帯電話料金の低廉化を掲げながら、各社の端末販売施策に介入し、さまざまな制限を課してきたことが関係 している。

ある業界関係者は「FCNTが苦しんだのは、arrows Weなど、低価格モデルの開発を強いられたため」と話していたが、これは2019年の電気通信事業法改正により、端末の値引き額が2万2000円に制限され、MNP利用者に対し、『一括1円』で販売できるような端末が求められたためという意味だ。

ユーザーとしては低廉な価格のモデルを歓迎したいが、メーカーとしては販売価格(納入価格)が安ければ、当然、利潤も薄いため、ある程度の台数を販売できなければ、十分な利益を得ることができない。もし、端末の値引き制限がなく、ある程度、自由に端末を企画、開発できていれば、事業も継続できたのではないかという見方もできる。もっともその場合、ここ数年の携帯電話料金の値下げが実現できていたかどうかは不透明だが……。

国内端末市場のこれから

そんな中、総務省の有識者会議では「端末値引きの制限を4万円にしてもいいのではないか?」という意見が出ているという。自らが作りだした政策を自画自賛するかの如く、「一定の成果があった」と評価し、今度はこれを見直そうというわけだ。

ここ数年の総務省のモバイル業界に対する政策を振り返ってみると、強硬な「官製値下げ」という側面があったものの、携帯電話料金は低廉化し、SIMロック解除やMNPのワンストップ化などの成果も得られた。しかし、これらは端末販売の制限とはほぼ関係がなく、各社の解約率を見る限り、MNPによる移行も特段、活発化していない。逆に、この十数年、総務省が各携帯電話会社の販売施策に必要以上に介入したため、国内の端末市場は歪な構造になっている。

たとえば、総務省はこの十数年、端末の販売と回線の契約を分離する方針を打ち出し、現在は回線契約の有無にかかわらず、端末を同額で購入できるようにすべきとしていた。その結果、回線契約を伴わない状態でも格安で端末が購入できることになり、国内外への大量転売という事態を招いている。

なかでもiPhoneは国内外で販売される端末の仕様が共通化(厳密には複数あるが……)されていることに加え、急激な円安の影響も相まって、個人が一度に数十台を購入し、販売店では一時的に在庫が足りなくなるような事態も起きたそうだ。こうした状況に対し、ある販売店関係者は「海外に転売しやすいiPhoneは、端末の値引きを禁止した方がいいのでは?」とも話していた。

国内のスマートフォン市場は、京セラやバルミューダの撤退、FCNTの倒産によって、現在はアップルやサムスン、Google、シャープ、ソニー、シャオミ、OPPO、モトローラなど、10社に満たないメーカーが端末を供給する状況になっており、ユーザーが選べる端末の選択肢もかなり少なくなっている。今月、米国のOrbic(オルビック)が新たに国内端末市場参入を発表したことはとても喜ばしいが、このままで国内のモバイル市場、なかでも端末市場は大丈夫なのだろうか。

国内においては半数近いシェアを持つことから、「iPhoneがあるから大丈夫でしょ」という意見も聞こえてきそうだが、5月からAndroidスマートフォンでの対応がはじまったマイナンバーカードの利用(取り込み)を見ると、iPhoneはプラットフォームとして、融通が利かない面があり、近年の高付加価値高価格路線を鑑みると、とても「iPhoneがあれば、大丈夫」とは言い難い。

一方、シャオミやOPPOはハイスペックな端末からリーズナブルな価格のモデルまで、幅広い端末ラインアップを揃え、日本仕様に対応したモデルも開発するなど、日本市場にしっかりとコミットする姿勢を見せているが、米中貿易摩擦の影響もあり、政府や官庁、自治体などに携わるユーザーは経済安全性の観点から、中国製端末の利用を控えるべきという意見もある。かつてのファーウェイのように、突然、利用が制限されるリスクがまったくないとは言えない。今回のOrbicの国内市場参入には、こうした国と地域の事情も少なからず影響していると推察される。

また、一連の撤退に関連する報道の中で、「国内メーカー、海外メーカー」というように、端末メーカーの国と地域を色分けするような記事が散見されたが、ベトナムで生産するサムスンを除けば、ほとんどの端末は中国で生産されているのが実状で、個人ユーザーが利用する端末については「端末メーカーの国と地域を気にする必要はない」という指摘もある。ちなみに、アップルはインドでのiPhone生産をスタートさせており、今後、中国から生産をシフトするとも言われている。

携帯電話サービスは本来、端末と回線を組み合わせて利用する ものだ。国内のモバイルネットワークは主要3社の人口カバー率が99%を超え、後発の楽天モバイルもローミングによって、同等の人口カバー率で利用できる環境が整っている。

しかし、肝心の回線を使うための端末の市場は、端末価格が高騰する一方、メーカーの撤退によって、ユーザーの選択肢が少なくなるなど、一段と厳しい時代を迎えつつある。

総務省の政策によって、市場が歪んでしまった印象は否めないが、今回のような携帯端末事業からの撤退といった事態が続かないように、本当の意味で健全なモバイル市場が拡大していくことを期待したい。