ニュース

KDDI「最強の5Gを届ける」、Sub6エリア拡大でキーパーソンが見せた自信

2024年6月14日 20:39

KDDIは14日、5GのSub6(3.7GHz帯/4.0GHz帯)エリアについて、関東地方で2.8倍、全国では1.5倍に拡大したことを発表した。

同日に開催された説明会では、KDDI 執行役員 コア技術統括本部 技術企画本部長の前田大輔氏が登壇し、これまでの取組みや今後の展望などを紹介した。

KDDIは5Gの初期展開として、2023年3月期末に約5.2万局だった5G基地局数を、2024年3月期末に約9.4万局まで引き上げた。

導入期は4Gの転用周波数によってカバレッジを広げる“面的”な整備を進めていたが、今後は5G専用のネットワークとして、4Gと設備を共用する5G NSA(ノンスタンドアローン)に加え、5G専用の設備を用いるSA(スタンドアローン)でも、Sub6エリアの拡大を図っていく。

拡大されるSub6エリアではSAのエリア展開も進んでおり、多くのエリアでSAを利用できる。一方で、SAを活用したネットワークスライシングなどは実証実験などの限定的な提供にとどまっており、本格的な普及として2025年度以降を見込む。

先述の約9.4万局の5G基地局のうち、Sub6の基地局数は約3.9万局。KDDIでは業界最多とアピールしており、100MHz幅×2ブロックの本格的な利用を見据える。

これまで、衛星通信事業者との電波干渉を抑止する目的で、地球局周辺のSub6基地局の出力が制限されていたが、地球局移転の対策などにより、2024年3月末をもって広範囲で制限を解除できるようになった。

また、出力の最大化に加えてアンテナ角度(チルト)の最適化も実施し、エリア拡大を実現。干渉抑制のためにアンテナの向きを下にしていたが、それを引き上げた。基地局のアンテナは電気制御式となっており、遠隔でアンテナの角度を調整できる。

これらの取組みにより、100mメッシュ数で表すと4.3万メッシュ→12.2万メッシュにまで、Sub6のカバーエリアが拡大。実効的には関東で2.8倍のエリア拡大を実現した。全国では約1.5倍の拡大となっている。

鉄道や商業地域でのSub6対策も進んでおり、鉄道では612駅(カバー率87%)、商業地域では363スポット(カバー率86%)でSub6対策が完了している。

前田氏はSub6のエリア展開について、「薄く広くではなく高密度に展開してきている」と自信を見せる。先述の出力アップやチルト最適化により、屋内でもSub6を利用可能なエリアを広げている。

同氏は東京23区におけるSub6エリアメッシュのデータを披露し、「(auでは)23区の8割~9割はもうSub6」とコメント。-120dBm程度の電波強度のエリアに加え、さらに強力な-100dBm程度のエリアも展開することで、より快適な利用体験を実現する。

今後の戦略について「最強の5Gをお届けする」と意気込む前田氏。下り通信速度は、4Gでは50~70Mbps程度、5G(4G転用)では70~100Mbps程度であるのに対し、Sub6では300Mbps超を記録する。

KDDIが「約3倍」とアピールする通信速度は、たとえばYouTubeで高画質な動画を視聴するときや、ゲームプレイにおいて役立つ。

たとえばゲームでは、レイテンシ(通信応答時間)の30ms以下率のうち、20ms以下の率が68%→75%に向上。より快適にゲームをプレイできるとする。

KDDIは近接した100MHz×2ブロックのSub6周波数帯を保有しており、近接のメリットについて「無線装置のフィルターを一体型で作れる」と前田氏。

Sub6の2ブロックをMassive MIMOで展開するための、サムスン製の装置が今年度中に登場する予定。KDDIはこの装置を用いて、Sub6のさらなる高度化を図る。

アンテナ数を増やして通信の安定化や高速化を実現するMassive MIMOは、周波数ごとにアンテナ一体型の装置を設置しなければならない。Sub6の3.7GHzと4.0GHzでも、両周波数でMassive MIMOを展開することは困難だった。

サムスンの無線装置は先述の課題を解決するもので、小型でありながら両周波数を共用できる。KDDIでは、より大容量のトラフィックを収容可能なMassive MIMOのエリア拡大につなげていく。

質疑応答

――車内や屋内でもSub6が使いやすいエリアと、Sub6がただ使えるエリアが分けて図示されていた。屋内でも使いやすいエリアではない場合、実効速度やレイテンシの改善効果はどれくらいになるのか。

佐藤氏

先ほどお見せしたSub6のエリアで、-100dBm以上の電波強度がある場所については、たとえば電車の中や自宅の中でも十分な品質が維持できるという状況です。

一方、この薄い黄色の部分については、屋外に関しましては同様のパフォーマンス、実効速度では300Mbps、レイテンシでは20ms以下の品質を維持できます。

Sub6で屋外の品質が屋内に入ってしまうと劣化はしますが、品質を高めることで、濃いオレンジの部分をさらに引き上げ、屋外屋内でもSub6のパフォーマンスを体感いただけるよう改善していきます。

前田氏

Sub6のエリアが屋内に入って厳しいときは、4G転用周波数の高品質な5Gがしっかりエリアに浸透していますので、5Gで快適な通信は続けられます。

――首都圏だとエリア拡大が2.8倍、全国だと1.5倍とのことだった。出力アップとアンテナの角度補正で数値的に2.8倍になるようなイメージの説明だったが、全国だとなぜ1.5倍になるのか。

前田氏

出力制限を実施してきたのが、衛星事業者さまの地球局の配置が影響するエリアです。東名阪や沖縄など、一部のエリアになります。

全国になると、今まで衛星事業者さまの干渉が影響しなかったところは、あらかじめ出力はアップしていましたので、出力アップの比率は全国におしなべると低くなります。ということで、トータルでは1.5倍になります。

また、1月から5月のエリアの拡大を示していますが、5Gの基地局も昨年度、年度末に向けて引き上げてきました。9.4万局という5Gの基地局(の数字)をお伝えしています。

昨年の年末はまだ7.2万局くらいで、その間に2万局を増やしました。5Gの基地局増加によってエリアを拡大するところもあって、トータルで1.5倍ということになります。

――電波の強さについて、-120dBmというのはそれほど強くなく、通信がしづらくなる可能性もある。エリアを広げたことで、エッジというか、-120dBmのようなところが増えて通信しづらくなるトラブルは特に起こらなかったのか。

前田氏

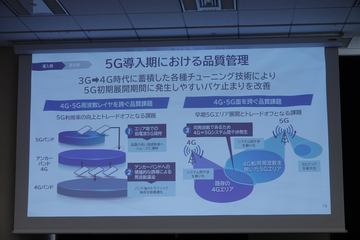

おっしゃる通りでして、Sub6のようになかなかエリアが広がらない周波数において、あまり無理しすぎて通信を引っ張りすぎると“パケ止まり”が起こってしまいます。

なので無理せずに、ある程度通信品質がまずいというところは、すぐに転用周波数の5Gにハンドダウンするというセッティングを、Sub6の拡大と同時に行っています。

先ほどだいたい-120dBmとお伝えしましたが、これは基地局単位、セル単位で品質を西村がチェックしています。品質の劣化が万が一ありそうなら、セッティングのしきい値を変えて、4G転用周波数に落ちやすいかたちにします。

そうして、Sub6を引っ張り続けず、無理して“パケ止まり”を起こさないかたちで4G(転用周波数)に落とすチューニングを日々行っています。

――現状のエリアがここまで広がって、端末上で4Gのアンテナピクトを見ることは首都圏でほぼなくなってきたという理解でいいのか。

前田氏

「ほぼ5G(のアンテナピクト)しか見ません」って言ったら嘘つきって言われてしまうので……(笑)。

実際、全国で私どもの5G(のカバレッジ)は、4G転用周波数も含めて、23年度末で93%です。

なので関東ではまだ、4Gだけのエリアも残存しているのは事実ですが、5Gのエリアはかなり広がってきました。

さらに、23区内などの中心部においては、お客さまのデータのログの8割~9割は、5Gの中でもSub6をつかむというところまで高密度にきています。

主要都市部では5Gの(アンテナ)ピクトが当たり前のものとして、Sub6を使えばさらに快適というところまで持ち込めたかなと思っています。

――転用周波数について、4Gに与える影響を聞きたい。転用周波数で5Gのエリア拡大をしてきたと思うが、今後は順次Sub6の周波数にしていって、転用周波数は終了するのか。

前田氏

4G転用周波数の5G化については、エリアによって、お客さまの4G・5Gのトラフィックを常にウォッチしながら、どの帯域は4Gで残して、どの帯域は5G化していいのかをチェックしてオペレーションしています。

ただ、やはりここまでで、5Gの対応端末が普及してきています。7割強ということで、ほぼほぼお客さまが5G対応端末を利用いただいていて、4Gのトラフィックは下がってきています。

で、5G対応端末のトラフィックはどんどん増えています。ここはもう4Gが大丈夫だなと思って5Gに転用した周波数は、そのまま5Gに使っているのが実情です。

――5G非対応のスマートフォンを持っている人も割といると思うが、その人たちへの影響は。

前田氏

ここは本当に重要です。たとえば800MHzや2GHzなど、今までの4Gのメインバンドについては、慎重に、引き続き4Gの帯域として使います。4Gのお客さまも品質も、大切にお守りしてオペレーションしていきます。

――衛星干渉がなくなってSub6エリアが広がることについては、他社も同様にアピールしていると思う。KDDIの強みは。

前田氏

衛星事業者さまの地球局移設については、私どもだけが恩恵を受けるわけではなく、他社さまも同じように恩恵を受けるのは事実です。

ただ、基地局数で私どもは業界最多の3.9万局というSub6(基地局)を打ち込んでいます。

そうすると、「地球局に届く総電力量はここまで」という基準を持って衛星干渉対策をやってきたんですが、私どものように基地局数が多いと、局あたりの出力も、他社さまより一層抑えないと干渉条件を超えてしまいます。

私どもが最も電力を小さく出力を制限してきましたし、一部は(アンテナ)チルトまで下げて対策をしてきました。

結果、この干渉条件が緩和されて出力制限が解除されたとき、一気に引き上げられる出力数や基地局は、私どもが最も多くなります。よって、Sub6のエリア拡大の効果は、私どもが一番受けられるということです。

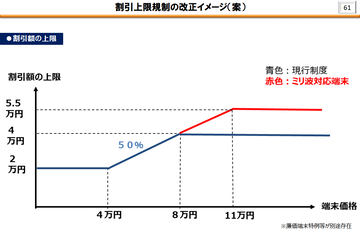

――ミリ波について、総務省の端末割引規制が変わることで、KDDIでもアクセルを踏んでいくのか。

前田氏

ミリ波についてネットワークの観点で言うと、我々が2030年まで5Gを整備する中では、すぐにミリ波がないとキャパシティが不足するというわけではないと考えています。

現段階、普及期の始まった段階では、Sub6の1ブロック、あるいは我々2ブロックを持っていて、ここでトラフィックを収容できると考えています。

しかし、5Gのトラフィックはずっと伸びていますので、いずれはミリ波も必要になると考えています。

それにはインフラだけではなく、対応端末の普及というのもセットで重要になります。

技術の進化や普及によってミリ波対応端末の価格自体もこなれてくるのが求められるところであり、備えや努力について、端末メーカーさまとともに取り組んでいければと思います。

(価格が)高いままですと、端末に対するインセンティブが増えると言っても、(消費者の)ご負担が大きくなるのは変わりません。

まずは端末の普及と価格の低廉化に業界を上げて取り組み、本当にミリ波が必要なタイミングに備えるというのが、私どもの今の考えです。

――Sub6のニーズについて、法人向けIoTを含めてユースケースが見え始めているのか。今後の期待感は。

前田氏

我々が転用周波数のみならず、上にSub6を厚くオーバーラップして広げているのは、何のためかということになると思います。5G SAがいよいよ本格的に始まるのも普及するのも、だいたい来年度以降と見ています。

SA時代に、サービスによって品質のレールを分けるというスライス技術が立ち上がってくると、法人産業のニーズに5Gというものが一層際立ってくると考えています。

一方IoTとなると、非常に多くのセンサーデバイスを普及させてデータを吸い上げる必要があり、そのためには5Gのスマートフォンの普及のほか、産業用のモジュールチップの低廉化も必要になると思います。

徐々にそういったチップも出てくるんだろうと考えていて、そういったものがマッチしていくと、各産業での5G利用も広がってくると思っています。

――中長期的な5Gの整備方針について知りたい。ミリ波も含めて目標感は。インフラシェアも含めた戦略は。

前田氏

2030年に向けてという話ですが、今はSub6を拡充させ、その先にはミリ波の整備も始まってくると考えています。

このあと2030年までは、まだまだ5Gの基地局は増やしていく必要があると考えていて、まだまだ整備は続きます。

一方、設備投資を効率的に行っていくには、ソフトバンクさんとのシェアリングなども含め、基地局あたりの単価を低減して整備していく必要があります。

たとえば仮想化のテクノロジーにシフトするなど、技術によるコストの低廉化……それはすなわち、トラフィックの収容ポテンシャルはMassive MIMOなどで引き上げていきつつ、1局あたりの単価を低減します。それによってお客さまや法人のIoTトラフィックを効率的に収容していくというのが、今後の私どもの計画です。

最終的には我々、4Gも20万局強の基地局を10年間かけて整備しました。それ以上の5G基地局を最終的には整備していくと考えています。

――設備投資の額はシュリンクする方向に向かっていくのか、より増やす方向に向かっていくのか。

前田氏

正直に申し上げて、最初の導入期というのは、既存周波数の5G化や、その間に構築した9.4万局など、イニシャルの投資として多めに膨らんできました。

このあとは、5Gでここまで打った基地局の品質向上、あるいはSAに向けた高度化、Massive MIMOによるキャパシティ向上など、品質の向上に重点を置いていきます。

ご質問にお答えすると、このあと5Gの投資はピークを超え、落ち着いた巡航速度になります。

私ども全社で6500億円ぐらいの投資を行っていますが、今後は、AI時代のGPU基盤など、新しいテクノロジーにも設備投資を行っていくことを考えています。

トータルでアロケーションを考えながら、5Gの設備投資はある程度コントロールするかたちで、2030年まで品質の高い5Gを整備し続けると考えています。

――4.9GHz帯の獲得についてどう考えているか。

前田氏

私どもも今2ブロック保有していますが、貴重な周波数群ですので真剣に検討しています。

その帯域は既存の多くの事業者さまが使っておられて、移行作業も多く必要になってきます。インフラ展開にかかるコストなども踏まえながら、最終的に判断します。