インタビュー

KDDI髙橋社長ロングインタビュー、料金への考えや「スターリンク×スマホ」、そして「読みきれなかったこと」とは

2025年3月6日 06:00

スペイン・バルセロナで開催中の展示会「MWC25」の会場で、KDDI代表取締役社長の髙橋誠氏が本誌を含むグループインタビューに応じた。

3月いっぱいで社長から退き、会長へと転じる髙橋氏は今回、MWC基調講演にも登壇。ブースとあわせて、通信関連の取り組みに加えて、通信を軸にした新たな分野としてローソンとの取り組みなどを紹介した。

その反響をどう受け止めたのか。そして生成AI、スターリンク衛星とスマホとの直接通信、そしてインフレ傾向のなかで通信料金はどうあるべきかなど、幅広い話題に触れた。

なかには「先を読みきれなかった」と語る話題もあり、モバイルインターネットからスマートフォン、そしてライフデザイン、サテライトグロースと長く業界で活躍した髙橋氏ならではの話となった。

生成AIが当たり前に

――「AI」はバズワードのようにもなっていますが、MWC会場では、さまざまな企業でAIの活用が取り上げられています。

髙橋氏

この1年で、AIエージェントも結構進んだと思います。専門領域ごとにエージェントが用意されるというかたちです、

インフラのオペレーション(運営)での取り組みもあって、あれはすごく楽になりそうだなと。どのセルサイト(基地局エリア)が問題を起こしていて、どう解消するのか、という。

――「通信障害を解消して」みたいなかたちで生成AIが解消に向けて動作する、ということが本当に実現しますか。

髙橋氏

実現するんじゃないかなと思いますよ。

2022年夏に大規模な通信障害を起こしてしまい、本当に申し訳なく思っています。その後、KDDIでは、いわゆる「ゼロタッチオペレーション」もかなり導入したんです。

ただ、「ゼロタッチ」も、使う側が学びながら進めなきゃいけない。「ハルシネーション(幻覚、生成が誤った回答をすること)があるから使わない」というわけではないです。自動化を進めても、どこかで修正が必要な場面はありますから。それを繰り返していくことになるのでしょう。

――なるほど。

髙橋氏

ネットワーク運用だけではなく、営業ツールとしてもAIエージェントは活用できます。セールス先へ売り込みへ行く前に、壁打ちというか、提案先の企業の理念などを盛り込むためにAIと会話しながらプレゼン資料を作るとか。

――エージェントと言えば、ドコモもAIエージェントに乗り気です。ドコモ自身は過去、「iコンシェル」を手掛けていましたね。

髙橋氏

いや、ちょっと時代を先取りされてましたね。

今回、MWCのKDDIブースは、ローソンをイメージしたものです。デジタル化する店舗というお話と、ブース内のコーナーでドローンや、povoの仕組みを使った新たな取り組みなどを紹介しています。

それに対する反応として、直接言われたわけではないんですが、二極化というか、すごいと感じる人と通信会社なのにと思う人と分かれるのではないかという気がしています。

――昨日の基調講演への講演の反響はどうでしたか。基調講演は、主催者側から「出てくれないか」とお願いされて出演できるそうですが……。

髙橋氏

それもやはり二極化しているのかなと。

KDDI以外の通信事業者も登壇したセッションでしたが、いずれも通信を軸に付加価値を提供する取り組みをしているところです。

かつて、GSMAで、2016年ごろに示したチャートがすごく頭に残ってるんです。ネットワークを作るMNOがいかにユーザーとのタッチポイント(接点)を作るのか。

エンゲージメントが深いタッチポイントを多く持てるところが、ライフプラットフォーマーになるという話で、KDDIはやっぱりこっちだよな……と取り組んできたんです。

でも今、GSMAでは「通信は通信」みたいな揺り戻しもあります。

――2018年から社長職を務め、GSMAのボードメンバーでもあります。GSMAから認められたこと、といったものはあったんでしょうか。

髙橋氏

ちょっとそこは難しいですね。GSMA自体は欧州中心の団体です。なかなか貢献できなかったなと感じています。

ソフトバンクさんの「AI-RAN」構想についても、GSMA内の反応はちょっと冷たいところはありますね。

――アジアの事業者で、団体を新たに作るのはちょっと違うかもしれませんが、ソリューションを一緒に組み立てていくですとか。

髙橋氏

国によっては、MVNOの勢いが強いところもあります。日本もMVNOを伸長させて競争を促進するという政策でした。MNOのアライアンスはちょっと難しいかもしれません。

海外に向けた取り組みとしては、たとえばデータセンターの拡張や接続といったところがあります。

あるいはコネクテッドカーも、トヨタさんだけをはじめ5000万契約くらいあります。

(海外向け事業の)コンシューマー向けは、次期社長の松田に託します。正直、僕はできなかった。

(2014年以来)ミャンマーで取り組んできましたが、あんなこと(2021年の軍事クーデターによる政変)があって、回収すべき資金が回収できないかも、ということで昨年、引当金で処理しました。後進に悪影響を残さないでおこうと。

通信量と通信設備のオープン化と世界からの影響

髙橋氏

今後を考えると、やはり気になるのが通信量。

技術陣と話すとアップリンク(上り通信)がどんどん増えています。たとえばIoTでも監視カメラの需要が拡大して、カメラから映像をアップします。

これが生成AIの時代になると、IoT製品もプロンプトによって、どれだけデータを生成して、アップされるかわからない。そういうところでも、AIでこれまでの常識が変わっていくところがあります。

YouTubeも昨春ごろからトラフィックがさらに増えた印象もあります。政治関連の関心が高まって、YouTubeで発信という形も増えていますから、メディアが変化した影響なのかも、と。

と、クラウドでの処理がどんどん増える一方で、たとえばゲームは、これまでにクラウドゲーミングよりも手元のデバイスで遊ぶ流れのほうが大きい。一時期は「これからはクラウドゲーミング」なんて話もあったんですけど。

同じように、AIも、今(クラウドで処理するためのパーツである)GPUへの注目が高まっていますけど、もっと下(エッジデバイス、ユーザーの手元にある端末)側に降りてくるかもしれませんよね。

クアルコムでも、オンデバイスで十分、AIが動作するとアピールしています。で、足りない能力があれば、それはクラウド側に行く。

でも「基地局に(エッジAIサーバーを)置くのは大変だぞぉ」と思うわけです。あくまで僕の感覚なので、技術者から見ればまた違うかもしれませんが。

ただ、AIを駆使するRAN(無線ネットワーク)がどこまで実現するかどうかは、GPUの価格がどこまで下がるか次第というところがある。まだなんとも言えないですね。ただ、KDDIの技術陣にはAI-RANをしっかり学んでほしいと伝えています。通信機器ベンダーは、「CPUでも動く」「GPUでも動く」と言ってますし、どちらに転んでも良いように備えたい。

あくまで個人的な見解ですが、これまでの通信インフラの大手はエリクソン、ノキア、サムスンといったところです。そして、すべて米国企業ではない。

一方で、O-RAN(無線設備の機器を複数のメーカー製品で構成できる仕様)や、V-RAN(汎用サーバーで通信機器の機能をソフトウェアで仮想的に実現するもの)では、サーバーなどが米国製品を用いることになります。米国としてはこっち(O-RAN、V-RAN)へ持っていきたいという力が強くなる。

そういうこともあって、O-RAN、V-RANの時代は来るだろうと思います。

ただ、その処理能力がどれくらいのものになるかという点が課題です。

――普段は政治関連の質問をしませんが、高橋さんが社長職にある期間、ちょうど米中対立が深まりました。影響を感じましたか?

髙橋氏

両国ともに強いですよね。通信業界で言えば、ファーウェイ製品は、今回のMWCでも、やはりレベルが違うという声を多く聞きます。

一方で、今年のCESを訪問した際には、中国の方がほとんどいなかったと思いました。

――(スペイン開催の)MWCは、欧州に加えて、アフリカ市場にもアピールしやすそうです。

髙橋氏

そうですよね。(アフリカでは)もともと4Gで、ファーウェイの製品が導入されてきました。これから5Gへ拡張していくときにどうするか、といった場面で、楽天シンフォニーなどの参入のチャンスがあるのだろうと思います。

スマホと衛星の直接通信とAI

――それで言うと、衛星通信の「スターリンク」は、マスク氏の意向ひとつで変わるという話があります。KDDIとして他社に先駆けて導入することは素晴らしい取り組みでしたが……。

髙橋氏

個人的には、基幹網に使うことは避けたほうがいいと思っています。あくまで災害など非常時の用途としてあったらいいなと。極端な話、なくなっても国家として問題がない範囲で使っていただけるといいんだろうと思います。

ただ、サービスとしては面白い。スマートフォンだけではなく、車にも通信機能が備わっていく時代です。直接、衛星と通信できる。

KDDIでは、RCSと、グーグルのAI「Gemini」を組み合わせて、なにかできないかと考えています。

衛星経由で高速データ通信はできないでしょうが、「Geminiで処理」はたぶんできるんです。だから、スマホと衛星の直接通信、いわゆるD2D(Direct to Device)をするときにRCSでGeminiにリクエストを送れる。

電波が届いてない山のなか「この近くで泊まりたい、どうしたらいい?」と送ると、Geminiから回答が送られる。そこにちょっとした写真も添えられている……というかたちで、そこが拡張されていくんだと思います。

衛星の数、衛星の大きさによってD2Dの速度・品質は変わります。位置情報も送れるようになるし、非常時の緊急速報メールも送れるようになっていくんじゃないかと。

そうなると、Geminiだけじゃなくて、ほかのサービスとも繋げられる可能性がある。

このあたりはもう、モバイルインターネットに取り組んだときの血が騒ぐよね。APIを公開して、いろんなプレイヤーを連れてきて利用できるサービスが広がっていった感じ。そのほうが面白い。

――「+メッセージ」ではなくRCSなんですね。

髙橋氏

「+メッセージ」でもいいんだけど、インフラが高いんですよね。RCSにすると安くなる。それが一番の目的。

それからiPhoneもRCSに対応したことも大きいです。

通信品質への自信と「読みきれなかったこと」

髙橋氏

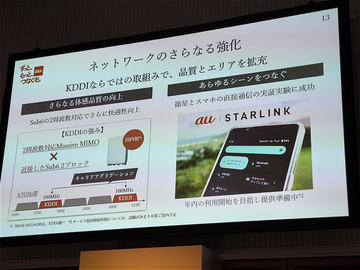

あと、うちの5G SAエリアが結構広いんですよ。

――決算のときに、Sub6(6GHz帯以下の5G周波数)基地局すべてで5G SAを提供とありましたね。ただ、5G SAならではの楽しさというのはちょっとないような……。

髙橋氏

もったいないですよね。MWC内のエリクソンブースでも、ゲーム機をSAエリアで快適に楽しむというデモがありましたが、技術陣に向けて、プロダクというか、お客さま目線で考えるということを進めてます。

それから、周波数的にはSub6は、やっぱりすごく有利です。

ドコモさんだと結構、Sub6で利用できるバンド(周波数帯のこと、3.7GHzと4.5GHz)が飛んでいる(間隔が開いている)じゃないですか。Massive-MIMOでエリアを作ろうとしても、飛んでいるんで誤差がある。

うちは、隣接バンド(3.7GHz帯/4GHz帯)です。ここをドコモさんが獲得を目指さなかったのか、衛星通信との環境問題があったからだと思います。つまり5Gのエリア構築を先行したかったんだろうと。

2024年3月に干渉が解決されて、課題がなくなったので、今はKDDIが有利になったと思っています。ソフトバンクさんは2030年以降(4.9GHz帯が利用可能になる時期)ですよね。

だから、今はすごくいい感じ。

あと、ドコモさんは、2.3GHz帯のあたりをお持ちでないから、結構大変。

――やはりUQコミュニケーションズの存在は大きい。

髙橋氏

大きいですよ。ソフトバンクさんにはWCPがありますしね。

ただ、今にして思えば、なぜPHS事業(DDIポケットのこと。PHSは基地局のエリアが狭く、基地局数を多数必要とした)を売却したのか、と……。

ここまで基地局が必要になると思ってませんでしたから。あの当時、そこまで先を読みきれなかった。

――2004年のことですから、それは難しいですよね。

髙橋氏

当時は、そのことに対して、何かできる立場ではなかったですけども、ね。

値上げではなく「付加価値の提供」目指す

――話は変わって、先の決算の最後に、値上げというか、そういうお話を提言していました。

髙橋氏

値上げというか、好循環を作りたいという。

今、総務省さんから、KDDIのパートナーである販売代理店さんや、通信関連の建設企業さんに対してヒアリングをしなさいと言われています。それぞれ価格を上げる必要はないのかと聞いてくれと。公取委からもです。

政府としては、デフレではなく、物価の上昇はある程度ポジティブな話ですから、コストが上がっているなら、価格へきちんと転嫁するようという話です。

ではKDDIはどうするか。たとえば電気代は上昇しています。米国と比べて、日本の通信料は半額以下という話もある。

だからといって、すぐ通信料を値上げというと、大変なことになる可能性がある。

とはいえ、さすがになんとかしなきゃなとは思っています。通信量が増え続けて、設備投資しなければいけない。人口が増えないなかで、契約の純増数が一気に増えるわけでもありません。どこかで、投資はいびつな形になっていく。

これでは、日本全体にとって良いことではない。ではどうするか。

たとえば、先述したD2Dや、5G SAなどをもとに新サービス、新しい価値をちゃんとご提案する。その価値を理解していただいて、価値に見合った料金を設定できれば一番ハッピーです。我々は利益に当てるわけじゃなくて、どんどん投資しますから。

かつても、確かに通信量の上昇にあわせて、携帯電話会社の収益もドンと増えました。でも、その利益でどんどん投資した。すると、世界で圧倒的な3G、4Gの通信品質になったわけです。

(Opensignalの評価で)うちは世界1位になったし、ソフトバンクさんは2番になった。世界のなかで、日本の通信品質はめちゃくちゃ高いわけですよ。

単純な値上げはないですよ。工夫は必要。かつて、「さよならau」と言われたこともありました。お客さまのほうを見ずに進めると絶対に問題になる。そのあたりは、次の社長(松田浩路氏)が慎重に進めてくれるでしょう。

――丸投げでは……。

髙橋氏

いやいや、違うから(笑)。好循環をいかに作るかということですよ。

53歳の松田も良い人材です。ただ、もっと若い世代が自由にできるようにしてくれ、とも伝えています。そうじゃないと面白いものは作れませんから。

MWCのKDDIブースを設けるにあたり、130人のKDDIスタッフがやってきています。20代~30代が多く、中には入社1年目の者もいます。

今回、こういう場に関わることは、本人にとって宝になるんじゃないか。その分、費用はかかりますが、絶対プラスになるし、未来のKDDIをリードする人材になってくれるんじゃないかと。

――ありがとうございました。