法林岳之の「週刊モバイルCATCH UP」

NTTドコモの銀行参入。目指すのか囲い込みか、緩やかな連携か?

2025年6月16日 00:00

かねてから銀行業への参入を表明していたNTTドコモは、5月29日、住信SBIネット銀行を買収することを発表した。

NTTドコモはこれまでクレジットカードや証券、保険、ローン(融資)などのサービスを提供していたが、銀行を傘下に持つことで、統合的な金融サービスを提供できることになる。今回はNTTドコモの銀行参入と影響について、考えてみよう。

出遅れたNTTドコモの銀行サービス提供

改めて説明するまでもないが、NTTドコモは国内で最大の契約数を抱える携帯電話会社だ。iモードやおサイフケータイなど、ケータイ時代は数々の成功を積み重ね、国内外の市場をリードしてきたが、2006年のMNP開始以降は他社への乗り換えが増え、契約数を伸ばしながらも国内シェアは36.1%まで落ち込んでいる。

こうしたNTTドコモのシェア低下の背景には、さまざまな要因があるが、他の携帯電話会社に比べ、経済圏競争への出遅れが指摘されてきた。

現在、国内で携帯電話サービスを提供する4社のうち、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの3社は、クレジットカード、証券、銀行の各サービスを傘下やグループ内で提供できているのに対し、NTTドコモはクレジットカードでdカードを展開してきたものの、証券サービスは2024年1月にマネックス証券を買収したばかり。

銀行サービスについては出遅れが指摘され、現在のNTTドコモ代表取締役社長CEOの前田義晃氏が就任時、「いろいろな可能性を検討しているが、来春(2025年春)までにはメドを付けたい」と話していた。

その後、決算会見などでも銀行業参入についての質問がくり返されたが、「検討中」をくり返すのみだった。

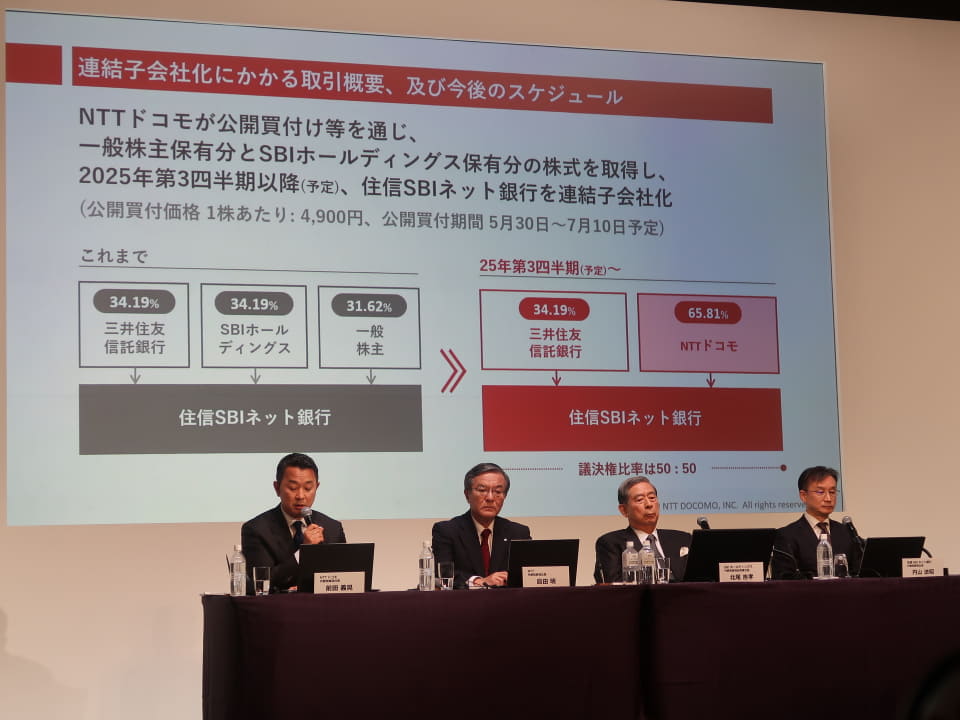

そして、いよいよ5月29日、取締役会での決議を経て、NTTドコモによる住信SBIネット銀行の買収が発表された。買収の詳しい内容は本誌記事でも詳しく解説されているので、そちらを合わせて、ご参照いただきたいが、スキームとしてはNTTドコモが住信SBIネット銀行の株式を5月30日から7月10日の期間に1株あたり4900円で公開買い付けするというもの。

買い付けが成立すると、NTTドコモは住信SBIネット銀行の65.81%の株式を保有し、連結子会社化。残りの34.19%を三井住友信託銀行が保有するが、議決権比率はNTTドコモと三井住友銀行が50%ずつを保有することになる。

また、これまで住信SBIネット銀行の株式を34.19%保有していたSBIホールディングスは、株式を売却するため、資本関係がなくなるが、NTT(持株)がSBIホールディングスの第三者割当増資を引き受け、1000億円を出資することで、NTTグループとの連携を強める。

ちなみに、SBIホールディングスの「SBI」という名称は、ソフトバンク(現在のソフトバンクグループ)の金融子会社として設立された「ソフトバンク・インベストメント(SoftBank Investment)」に起因するが、2006年にソフトバンク(現ソフトバンクグループ)が同社の株式をすべて売却したことで、ソフトバンク(現ソフトバンクグループ)からは完全に独立し、名称に残された「SBI」の文字列も「Strategic Business Innovator」という意味合いに変更されている。

SBIホールディングスの傘下には、今回、NTTドコモが買収する住信SBIネット銀行のほかに、SBI証券やSBI新生銀行、SBI損害保険、SBI生命保険、SBIグローバルアセットマネジメントなど、金融や保険関係の会社を多く抱えている。

なかでもSBI証券は口座数が約1409万口座を持ち、国内の証券総合口座としてはNo.1に位置付けられる。

住信SBIネット銀行って?

今回、NTTドコモが買収する住信SBIネット銀行はどんな銀行なのだろうか。住信SBIネット銀行は元々、住友信託銀行(現在の三井住友信託銀行)の子会社として設立され、2005年にSBIホールディングスの資本参加を経て、2007年から現在の住信SBIネット銀行の名称で営業をスタートさせている。

ネット銀行としては楽天銀行に次いで、国内第2位の預金残高を持ち、口座数は約825万を数える。

SBI証券との連携も強く、証券口座の残高と銀行の預金残高を連携させた「SBIハイブリッド預金」は、銀行口座と証券口座を一括して管理できるため、両社のサービスを利用者に広く利用されている。

こうした銀行口座と証券口座を連携させるサービスは、「銀証連携」と呼ばれ、モバイル業界に関連する企業では、楽天銀行と楽天証券、三菱UFJ銀行と三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)及びauじぶん銀行など、PayPay銀行とPayPay証券などが同様のサービスを提供している。

住信SBIネット銀行が成長してきた背景には、自社の個人向けや法人向けの口座とは別に、「NEOBANK提携支店」と呼ばれるサービスを展開してきたことが挙げられる。NEOBANK提携支店は、住信SBIネット銀行が他の企業と提携し、各社のブランド名を冠した銀行サービスを提供するもので、具体的には日本航空との「JAL NEOBANK」、Vポイントとの「V NEOBANK」、ヤマダデンキとの「ヤマダNEOBANK」などがある。

各ブランドでの銀行サービスというと、今ひとつピンと来ないかもしれないが、モバイルサービスに当てはめると(少し乱暴だが)、住信SBIネット銀行がMNOのような位置付けで、日本航空やVポイント、ヤマダデンキなどがMVNOのような存在だと考えれば、イメージしやすいだろう。

また、住信SBIネット銀行はUI/UXが優れているとされており、アプリやWebページの操作性をはじめ、生体認証を活かしたセキュリティ、複数のサブ口座を利用できる目的別講座など、ネット専業銀行ならではの特長を活かしたサービスが人気の秘密とも言われる。

NTTドコモにとっての銀行サービス

では、NTTドコモはなぜ巨額を投じて、住信SBIネット銀行を傘下に収めたいのだろうか。改めて説明するまでもないが、携帯電話業界は人口減などで契約数が頭打ちになりつつある。

そのため、他の事業での収益確保を狙い、クレジットカードや証券、保険などの金融サービスに手を広げているとされる。

各携帯電話会社は元々、数千万単位の顧客を抱えており、これらの顧客に対し、さまざまな金融サービスなどでアプローチできるのは、他の企業にはない大きな強みと言えるだろう。

そこに、決済口座としての銀行が加われば、より一体的なサービスが提供できることになる。前田義晃社長も「ドコモの金融サービスがフルラインアップで揃う」「スマートフォン1台で、貯金、決済、投資、保険、融資、ポイントなどをまとめて利用できるようになる」とメリットを強調している。

これに加え、NTTドコモ内に銀行機能が加わることで、NTTドコモや傘下の証券会社、金融サービスなど、グループ内の資金移動がスムーズになるメリットもある。

その一方で、携帯電話サービスの契約者の囲い込みのため、これらのサービスを拡充しているという指摘も少なくない。

たとえば、かつてauじぶん銀行が住宅ローンの提供を開始したとき、「35年縛りだ!」などと揶揄されたが、実際には他の携帯電話会社を契約していても住宅ローンは利用可能で、auユーザーが住宅ローンの契約後、他の携帯電話会社に移行しても住宅ローンは継続して利用できる。

auじぶん銀行の場合、住宅ローン契約者が「携帯電話」「電気」「インターネット」「TV」を利用することで、最大年0.15%まで住宅ローンの金利が優遇される差別化が図られているが、現時点ではまだ金利が低いため、差分はそれほど大きくないという見方もできる。

これらのことを踏まえ、NTTドコモが住信SBIネット銀行をどのように活用していくのかが注目される。買収が発表された際には、住信SBIネット銀行の優れたUI/UXがNTTドコモのdアカウントをはじめとしたUI/UXに置き換わってしまい、使いにくくなるという指摘も散見された。

確かに、NTTドコモのdアカウントの認証は、さまざまな仕様変更があり、正しく動作しないなどの指摘が過去に何度となくあった。筆者自身もかつては数回、トラブルに見舞われた経験があるが、最近はdポイントに関連した証券会社などの他社サービスとの連携も手順はシンプルで、内容もわかりやすい。

背景にはdポイントに限らず、各社のポイントサービスがさまざまな企業のオンラインサービスなどと紐付く環境に増えてきたため、アカウントの紐付けがこなれてきたという見方もできる。

また、現時点ではNTTドコモが住信SBIネット銀行をどのように扱うのかが明らかになっていないため、あくまでも推測でしかないが、元々、住信SBIネット銀行は前述のように、「NEOBANK提携支店」というしくみのサービスも提供しているため、NTTドコモ側が利用したい銀行サービスの要件が整っており、それらをベースにNTTドコモが求める銀行サービスが構築されることが予想される。

すでに800万以上の口座を抱える住信SBIネット銀行がいきなりUI/UXを含め、丸ごと「NTTドコモ仕様」に置き換わることにはならないと推察される。

ちなみに、2024年1月にNTTドコモによる買収が完了したマネックス証券のサービスメニューは、それ以前と大きく変わっておらず、住信SBIネット銀行のUI/UXの改変についても当面は心配する必要がなさそうだ。

囲い込みか、緩やかな連携か

むしろ、気になるのは、買収した住信SBIネット銀行をNTTドコモのユーザーにとって、どういう位置付けにしていくかだろう。

たとえば、KDDIにおけるauじぶん銀行、ソフトバンクにとってのPayPay銀行、楽天モバイルと楽天銀行の関係などの例を見てもわかるように、一般的にはグループ内の銀行サービスを連携させ、自社のユーザーに対し、いろいろな優遇施策を提供していくのが定石だ。

当然のことながら、NTTドコモもローンの金利優遇や決済口座でのポイント還元などの施策を打ち出してくることが予想される。

ただ、先行する3社の状況を見ると、もっとも結び付きが強いはずの楽天モバイルと楽天銀行も楽天ポイントの還元率アップやATM手数料無料(月に7回)を提供している程度で、極端な囲い込み施策は打ち出していない。

ソフトバンクとPayPay銀行も住宅ローンの金利優遇などが提供されているものの、優遇施策はそれほど多くない。KDDIとauじぶん銀行も前述の通りで、クレジットカードなどと併用することで、最大限の恩恵が受けられるしくみだ。

つまり、いずれの携帯電話会社もクレジットカードや証券、銀行、ローンなどのサービスを抱えているものの、それらを「必須」としているわけではなく、「利用すれば、おトク」という程度の位置付けに留めている。

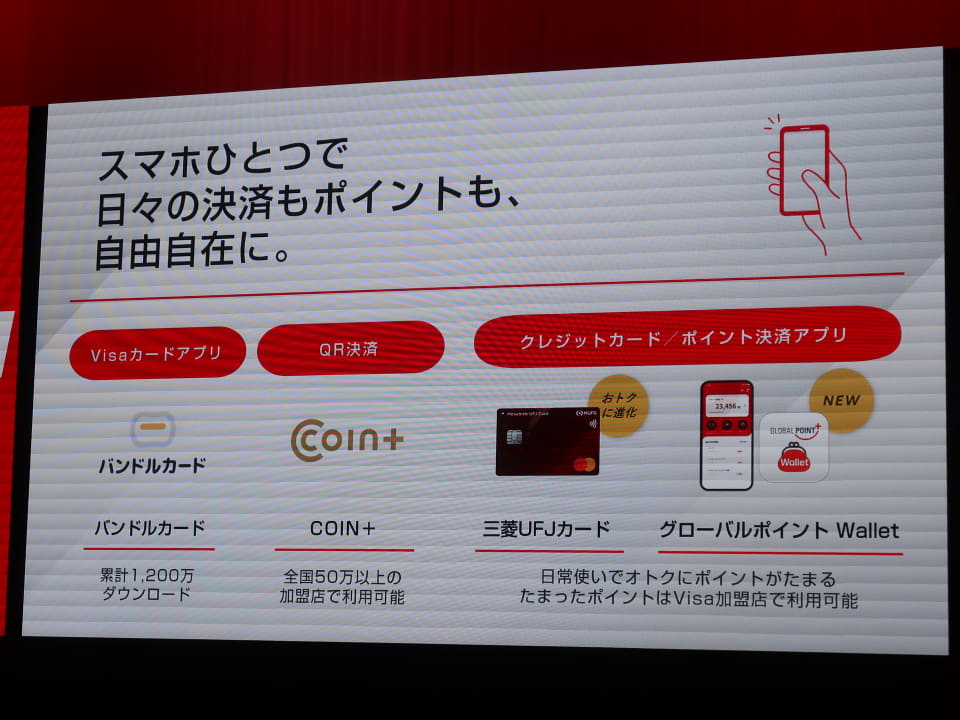

クレジットカードはNTTドコモのdカードの例を見てもわかるように、各社共、月々の携帯電話料金の支払い方法に設定するだけで、ある程度のポイントが還元されるため、各携帯電話会社のクレジットカードを利用する人は多い。

これに対し、証券サービスは本格的な投資に比べ、各社のポイントサービスによる投資体験の人気が先行していて、初心者のタッチポイントとしても活用されている印象だ。

逆に、これらとは別に、囲い込みに少し踏み込んだのがauの料金プラン「auマネ活プラン+」だ。au PAYカードとauじぶん銀行の保有だけでなく、月々の利用料金の支払いをau PAYカードに設定し、au PAYカードの引き落とし口座をauじぶん銀行に設定することで、400円相当Pontaポイントを還元する特典を設定している。

携帯電話会社4社で、自社のクレジットカードの引き落とし口座まで指定する施策は、これまでに例がない。ちなみに、筆者はau PAYカードもauじぶん銀行の口座も保有しているが、メインで利用する銀行は他行なので、この特典は見送っている。

これらのことを踏まえると、NTTドコモが自社のユーザーに対し、どこまで銀行サービスの利用を求めるのかが注目される。

買収する住信SBIネット銀行をNTTドコモのユーザーのメインバンクとして利用してもらえるように、他行との差別化を図った施策を打ち出すのか、あるいはユーザーが利用する銀行サービスのひとつに、住信SBIネット銀行を加えてもらう程度の緩やかな連携なのかによって、ユーザー自身もNTTドコモとの付き合い方を大きく変えることになるかもしれない。

筆者の勝手な予測になるが、NTTドコモとしては、あまりユーザーをきっちりと囲い込むような施策を打ち出しにくいのではないかと見ている。

なぜなら、NTTドコモは業界最大手の三菱UFJ銀行と提携し、2022年12月からdアカウントで口座管理などが可能な「dスマートバンク」というサービスを提供しており、こちらとの整合性が付かなくなるかもしれないからだ。

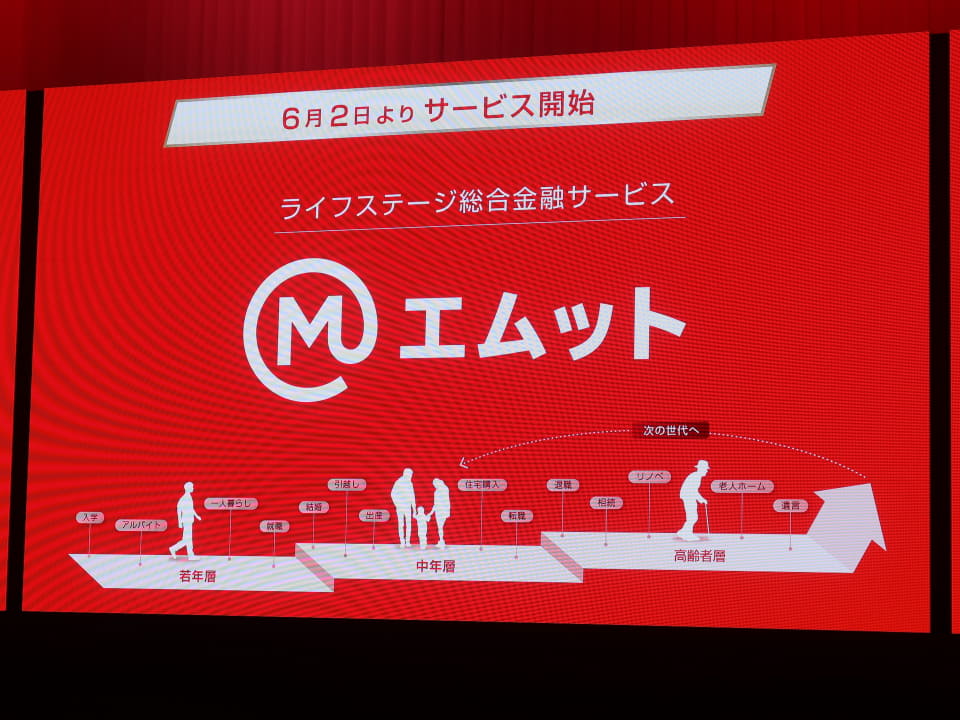

対する三菱UFJフィナンシャル・グループも5月27日に新しい金融サービスのブランド「エムット」を発表した。

詳しい内容は僚誌「impress Watch」の速報記事などを参照していただきたいが、三菱UFJ銀行、三菱UFJカード、三菱UFJ eスマート証券を連携させ、2026年にはデジタルバンク(ネット銀行)をスタートさせることで、個人ユーザー向けに幅広い金融サービスを提供するとしている。

業界こそ違うが、メガバンク最大手が銀行、クレジットカード、証券、ローンなどを組み合わせた統合的なサービスを提供する方針を打ち出したことは、NTTドコモだけでなく、各携帯電話会社としても気になるところだろう。

懸念される数々の課題

ここまでNTTドコモの住信SBIネット銀行のTOBによる買収の展開と影響を考えてみたが、今回の買収でもうひとつ留意しなければならないのは、証券会社の扱いとSBIホールディングスの存在だ。

前述のように、NTTドコモは2024年1月にマネックス証券の買収を完了し、現在はマネックス証券でdカード積立やdポイントによる投資などのメニューが提供されている。

筆者もマネックス証券で証券口座を開設してみたが、口座開設後にdカードPLATINUMの提供が開始されたため、dカード積立に使うクレジットカード番号を変更したり、dアカウント連携をやり直す必要などがあったものの、とりあえず、トラブルなく、利用できている。

マネックス証券のサービスがNTTドコモのサービスとの結び付きが強いかというと、そうでもなく、とりあえず、dカード積立でdポイントが貯まり、貯まったdポイントでの投資信託が購入できることくらいだ。

では、NTTドコモとして、証券サービスとつながりがあるのは、マネックス証券だけかというと、そうでもない。実は、SMBC日興証券の「日興フロッギー」ではdポイントで株式やETFが少ないポイント数で購入できたり、SBI証券でも国内株式の取引や投資信託の保有残高によって、dポイントが貯まるサービスが提供されている。

この他にも証券サービスでは、岡三オンライン(岡三証券)、大和コネクト証券がdポイントで連携しており、証券各社との結び付きは意外に多い。

今回の「資本業務提携に関する記者会見」には、TOBの当事者であるNTTドコモの前田義晃氏、住信SBIネット銀行 代表取締役社長の円山法昭氏に加え、NTT(持株)代表取締役社長の島田明氏、SBIホールディングス 代表取締役会長兼社長の北尾吉孝氏も出席し、資本業務提携に関する内容や経緯を説明した。

なかでも注目を集めたのがSBIホールディングスの北尾氏の説明で、住信SBIネット銀行をNTTグループへの売却後もSBIグループを挙げて、住信SBIネット銀行を支援すると語ったが、そのスライドには以下のように記載されていた。

住信SBIネット銀行を通じた銀行と証券サービスの連携については、SBI証券とマネックス証券(NTTドコモの連結子会社)とを公平かつ公正に扱い、顧客中心主義に基づき顧客の利便性を損なわないようにすることは買い主・売り主双方の合意事項

つまり、NTTドコモの連結子会社にはマネックス証券があるが、今回の買収による銀証連携ではSBIグループのSBI証券についても公平に扱うことを双方が合意していると、念を押したわけだ。マネックス証券が優先されたり、優遇されるような施策を打ち出さないように、クギを刺したとも言える。

SBI証券にとって、NTTドコモ傘下とは言え、マネックス証券は競合関係にあるため、しっかりと念押ししたとも言えるが、この念押しにはもうひとつ別の思いが見え隠れする。

実は、SBIホールディングスの北尾氏は、マネックスグループ取締役会議長の松本大氏と浅からぬ因縁があるとされる。もっともよく知られているのは、2006年のマネックスショック(ライブドアショック)で、当時、マネックス証券が取引日の日中に、ライブドアの株式の信用担保能力をゼロと発表して、株式市場に大きな混乱をもたらしたことに起因する。

このときのマネックス証券の発表について、SBIホールディングスの北尾氏は「証券業界の常識では考えられない」と強く批判したとされる。ここ数年でもマネックス証券と資本業務提携を結んだ新生銀行について、SBIホールディングスが敵対的TOBで買収し、SBI新生銀行とするなど、金融業界において、両社、両グループは激しい争いをくり広げている。

会見の質疑応答では、SBI証券と銀証連携する住信SBIネット銀行がNTTドコモに買収されることで、マネックス証券がどうなるかについての質問があったが、その質問に対し、SBIホールディングスの北尾氏は 「どの証券会社を選ぶのかはお客様が決めること。お客様がどっちのサービスがいいのかを見て、決めればいい」 と答えている。

一方、NTTドコモの前田氏は 「住信SBIネット銀行のお客様で、SBI証券をお使いの方はたくさんいらっしゃる。今回の提携によって、この方々が不便になってしまうことはあり得ないお話なので、これからも変わらずに便利にお使いいただける機能を提供していく。マネックス証券も重要な機能を持つ会社なので、サービスを提供する機会を作っていきたい」 と答えている。

つまり、NTTドコモとしては銀行サービスと密接に関わる証券サービスについて、当面、複数の証券会社のサービスを並列して提供する形を取っていくことになりそうだ。裏を返せば、証券や銀行などのサービスは、ユーザーの「囲い込み」重視で提供するのではなく、もう少し開かれた形として、ユーザーがさまざまなサービスを選べるような方向性を目指すことになるのかもしれない。

NTTドコモは住信SBIネット銀行をTOBで買収後、複雑な関係にある証券会社や金融グループともバランスを取りながら、事業を展開していくことになる。本稿では触れなかったが、この他にもポイントサービスやロボアドバイザー投資など、NTTドコモがクリアしなければならない課題はかなり多い。

筆者は金融業界が専門ではないので、詳しいことは他媒体を参照していただきたいが、素人目に見ても難しい舵取りを迫られることは間違いなさそうだ。今後のNTTドコモからの情報の発信を注意深く見守りながら、どのサービスをどれくらい使っていくべきなのかをじっくりと見極めたい。