藤岡雅宣の「モバイル技術百景」

「スマホを直接、衛星につないでどこでも使える」そのしくみとは

2023年4月28日 06:00

衛星通信というと、以前は上空約3万6000kmの遠い宇宙にある静止衛星(GEO: Geostationary Earth Orbit)を利用して、地上の巨大なパラボラアンテナで電波を送受するというイメージでした。

しかし、最近はスターリンク(Starlink)が日本でもサービスを始めたように、その後の進化によって私たちが家庭でも利用できるぐっと身近な技術になってきています。

先に挙げたスターリンクでは、上空約550kmの低軌道(LEO: Low-Earth Orbit)を高速で周回する何千もの衛星群(constellation)を利用して、地上の端末の通信をサポートします。

地上300km~1500kmのLEO衛星(以下、LEO)を利用した通信サービスは、スターリンク以外にもワンウェブ(OneWeb)やイリジウム(Iridium)があります。これらは基本、地上に固定設置したアンテナで電波を送受信する形で利用します。

静止衛星を使って通信する際に問題となるのはその伝送遅延です。

たとえばスマホからWebページのリンクをタップして新しいページが表示されるまで、静止衛星を使った場合、最速でも0.5秒近くかかります。これは静止衛星が約3万6000kmもの上空にあるためです。

これに対し、たとえば上空550kmのLEOを使えば伝送にかかる時間は約0.01秒になり、普段使っている携帯電話より少し遅い程度ですみます。

スマホから直接、LEOにつなげることも可能になってきています。

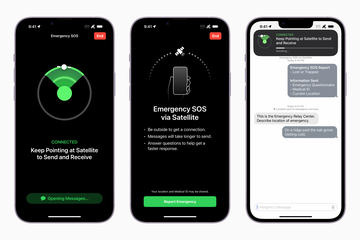

実際、「iPhone 14」は北米ではLEOの一つであるグローバルスター(Globalstar)衛星に直接アクセスして、緊急時のSOSメッセージサービスを利用することが可能となっています。さらに、今後5Gの一部として、スマホにより衛星を通してインターネットにアクセスするデータ通信サービスも利用できるようになりそうです。モバイル通信関連の標準化を行っている3GPP(3rd Generation Partnership Project)では、2022年半ばに完成した最新の5G仕様であるリリース17(Release 17)の一部として、スマホから直接衛星を利用する仕組みを標準化しています。

通常のモバイル通信の仕組み

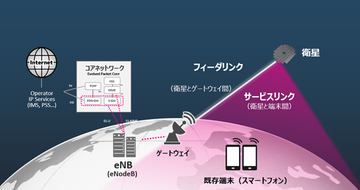

普段、スマホを使う際には、街中にある基地局に直接無線でアクセスします。こうした従来のモバイル通信では、図1(1)のようにビルの屋上や鉄塔に備え付けられたアンテナとスマホが電波を利用してやりとりします。

スマホのユーザーから見ると、アンテナの向こう側に基地局の本体があります。アンテナと基地局の間は「フィーダ」と呼ばれる、TV受像機とアンテナをつなぐのと同じような同軸ケーブルなどで接続されています。フィーダでは、電波でやり取りされるアナログ信号がそのまま有線で送られます。基地局アンテナは数百m~数km間隔で設置されていて、地上を面的にカバーしています。

基地局は、画像や音声、そのほかのデータや通信制御用に利用する信号を含むデジタル信号と電波で送られるアナログ信号の変換を行います。実際には、電波をできるだけ効率良く利用して、間違いなく情報を送るための“デジタル信号処理”と呼ばれる非常に複雑な計算処理を行っています。

また、基地局からスマホに向かう「下り」方向では、増幅器と呼ばれる部品で電波を増幅して大きな電力で電波を発射します。スマホから基地局に向かう「上り」方向では、スマホからの弱い電波を別の増幅器でいったん強めてから処理を行います。

スマホから見て基地局の向こう側には、コアネットワークと呼ばれる、インターネット上でアプリを処理するサーバーや通話サービスの処理装置とスマホとの接続処理を制御する装置群があります。コアネットワークのさらに向こうにインターネットがあります。

基地局のひとつのアンテナでスマホなどの端末の通信をサポートする地理的エリアを「セル」と呼びます。スマホが移動して現在の接続先の基地局アンテナのカバー範囲(セル)の外にでると、スマホは最寄りの別の基地局アンテナに接続します。このようにセルを切り替えることをハンドオーバー(またはハンドオフ)と呼びます。

- ・一般的には基地局がたくさん設置されてエリアを作る。

- ・基地局では、スマホとやり取りする信号を処理したり、電波を増幅したりする。

- ・歩いたりクルマに乗ったりして移動すると、スマホのつながる基地局はどんどん切り替わる

LEOを利用したモバイル通信の場合

モバイル通信でLEOを利用する場合には、図1(2)のように衛星上にアンテナがあり、このアンテナで直接スマホとの電波の送受信を行います。

電波に乗せられた信号は、この衛星を経由して地上に設置した地上局と送受信されます。その地上局の背後に基地局があります。

つまり、スマホと電波でやりとりされる信号は衛星と地上局を経由してそのまま基地局との間でやりとりされます。ここで、スマホと衛星の間の無線通信経路は「サービスリンク」と呼ばれ、上記の地上系の場合のスマホと基地局アンテナの間の無線経路に相当します。また、衛星と地上局との間の無線通信経路はフィーダリンクと呼ばれ、図1(1)のフィーダに対応します。

衛星は、地上のアンテナよりははるか遠くにあるため、衛星とスマホの間でやりとりされる電波の減衰は非常に大きくなります。

そこで、下り方向では地上のアンテナよりも、大きな電力で電波を発射する必要があり、衛星上には大きなアンテナと強力な増幅器が備わっています。

それに対し、スマホから発射される電波の強さは変わりません。

スマホからの微弱な電波を受信するため、上り方向では大きなアンテナで受信してから、こちらも強力な増幅器で強い信号にして処理します。なお、これらの増幅器は衛星上ではトランスポンダー(transponder)と呼ばれる中継装置の一部となっています。

モバイル通信で衛星を利用するには、スマホと地球局の両方が同じ衛星から電波の届く見通し のなかにいる必要があります。LEO衛星は地上から見ると軌道上を秒速数kmという超高速で移動しているため、 ひとつの衛星を利用できる時間は数分~10数分 となります。スマホと接続している衛星が遠ざかっていくと、次に近づいてきた衛星との接続を行います。ここで、 衛星の数が十分に多くあれば 見通し範囲内に常に衛星があることになり、途切れることなく接続を維持できるわけです。

スマホが移動しなければ、衛星が切り替わっても接続先の基地局は変わらず、セルも変わりません。これはどういうことでしょうか。

図2のように、衛星は地上に向けてビーム状に電波を照射します。実際には、1つの衛星が数十~数百の独立したビームを形成します。

各ビームがカバーする地表のエリアがそれぞれ異なるセルに相当します。このセルは、衛星が移動しても衛星から見たビームの方向を継続的に変化させることにより、地表では物理的に同じエリアとすることが可能です。衛星が切り替わるときには、同じセルがそのまま次の衛星に引き継がれます。

- ・衛星がスマホと通信するために衛星には大きなアンテナなどがあります。

- ・地上から見ると衛星はめちゃくちゃ速い。そこで衛星がたくさんあれば途切れずに通信できることになります。

衛星を利用する5Gの標準化

3GPPでは、衛星やHAPS(High Altitude Platform Station、地上20km辺りの成層圏の飛行体を利用する通信システム)、ATG(Air To Ground、地上10km付近を飛行する航空機から地上にある基地局に接続する通信システム)を利用するモバイル通信を「NTN(Non-Terrestrial Network、非地上系ネットワーク)」として標準化を進めています。

先に述べたように、2022年半ばに完成したリリース17において、このNTNによる通信機能を5Gの一部として標準化しました。

これにより、基本的に地上系でもNTNでもユーザーは5Gサービスを利用できるようになります。特に、LEOを前提とした5G通信の特徴は以下の通りです。

- (1)5Gで標準化された無線アクセス方式であるNR(New Radio)を衛星とスマホの間のサービスリンクにも適用

- (2)サービスリンク(NR)用無線周波数は地上系とは異なる衛星専用の帯域を割り当てて利用

- (3)LEOは地上系の5Gネットワークと補完的に利用することを想定

- (4)普段ユーザーが利用しているスマホなどの端末での利用が可能

- (5)業務用車両などでのIoTサービスでの利用も可能

無線でつながる、つまり「無線アクセス方式」は、5GではNRと呼ばれる仕様が規定されています。

NRは、もともと地上のモバイル通信サービス(地上系)を前提に設計されているので、リリース17では図3に示すように衛星にも利用できるように拡張されています。

衛星~地上での通信となれば、無線で伝えるための距離が長くなります。つまり、スマホと衛星の間で無線信号が届くまでの時間(伝搬時間)もかかるようになりますので、仕様として「衛星とスマホとの通信」に対応したわけです。

「対応する」といっても具体的にはどういう内容になるのか。たとえば、信号を送ってからそれを受けたという確認をもらうまでの時間が長くなります。そこで、受信確認の許容時間を大きくするといったことになります。

ドップラーで電波がずれる

衛星は、地上から見れば秒速数kmという超高速で移動しています。受信する電波がドップラーシフト(Doppler shift)という現象により元の電波の送信周波数からずれてしまいます。

これは、電車が近づいてくると線路と車輪の接触から生ずる音の高さが高くなり、離れていくと音の高さが低くなるのと同じ原理です。電波も音と同様に“波”なので、周波数のずれが生じるわけです。

NRは地上での利用が想定されていますので、もともと、最大でも時速500km程度の移動で生じるドップラーシフトに耐えられるように設計されています。

LEOでは、たとえば2GHz(2,000MHz)あたりの電波を送ると数kHz程度のずれが生じます。LEOとの通信で発生するドップラーシフトは、地上向けとして想定されていたズレよりもかなり大きいのです。そこで、電波の送信回路もしくは受信回路の信号処理で適性に補正する必要があります。つまり、ドップラーソフトへの対応もまた、LEO利用のNRの仕様に盛り込まれています。

去っていく衛星から次の衛星へハンドオーバーするには

衛星を利用するスマホや車両が移動して、ビーム(セル)を切り替えるタイミングもLEO特有の工夫が必要となります。

地上の場合には、基地局アンテナから距離が離れると電波が弱くなってきて、やがて別のアンテナからの電波が元のアンテナからの電波よりも強くなります。なので基地局からの電波の強さを測定することにより、セルを切り替える、つまりハンドオーバーのタイミングを決められるわけです。

一方で、衛星の場合にはビームがカバーするセルの中央と端で、地上と衛星の距離が大きく変わるわけではないので、電波の強さはあまり変わりません。そのため、電波の強さだけでハンドオーバーのタイミングを決めることは難しくなります。

そこで、スマホなどの端末が自らの正確な位置と接続先の衛星の軌道の情報を持っておき、どのタイミングでハンドオーバーするべきかを自ら判断する仕組みが必要となります。これもまた、LEO利用のNRの仕様に盛り込まれています。

衛星専用の周波数(電波)を利用

衛星専用周波数については、リリース17で、サービスリンクつまりNR用に「n255」「n256」という2つの無線帯域が規定されています。

n255: 上り1626.5 – 1660.5MHz、下り1525 – 1559MHz

n256: 上り1980 – 2010MHz、下り2170 – 2200MHz

これらは通常の携帯電話で利用する無線と近い周波数ですが、実際には衛星専用として規定されています。

地上系では使わず衛星専用で利用することにより、地上系との電波の干渉がなく安定して利用できます。

ただし、国や地域によっては、これらの周波数を既に別の衛星通信で利用することになっている場合もあり、うまくシェアして使うといった工夫が必要になります。

また、これらを利用するためには国や地域ごとに無線免許が必要だったり、認可を得たりする必要があります。なおフィーダリンクには別の周波数を使うことが想定されていますが、モバイル通信とは別の枠組みでその周波数は決められています。

リリース17では、上にあげた無線帯域の中から最大で上り/下り各20MHz分を使うことが想定されています。

では、実際にこれらの無線帯域を使って どれくらいの通信速度 が得られるのでしょうか。

その答えは今後の技術開発や検証を待つ必要がありますが、大雑把には下りで10~15Mbps程度、上りで1Mbps程度と考えられています。

5Gとは言っても、衛星との間で長距離の無線伝送を行うので本来の5Gの速度には及びません。

一方で、普段使っているスマホで、地上の基地局の電波が届かない山の中や海上でデータ通信ができることの意義は非常に大きなものです。また、衛星を利用する場合の通信料金は地上系とは別建てで少し高くなる可能性が大きいので、一般ユーザーが衛星を主回線として利用するというのは現実的ではないと思われます。

従って、 衛星は地上系の補完 として、地上系の基地局のカバレッジがないところや地上系の無線ネットワークが障害になったなどの緊急時に利用することになるのが一般的になると考えられます。

とはいえ、普段、ユーザーが利用しているスマホなどの端末で利用できるようになる可能性が高いので、必要なときにすぐに利用できるというのは大きなメリットです。実際、衛星回線を利用するための機能をスマホに実装するのに要するコストは一台当たり数百円程度と想定されています。

もちろん、衛星はスマホだけではなく、先の特徴の最後に挙げたとおり、車両の位置追跡などのIoT(Internet of Things、ヒトが使うのではなく装置やメーターなどのモノの通信)でも利用できます。

車両だけではなく、地上系の基地局から電波が届かない場所にある設備監視や自然災害探知など様々な用途が広がることが期待されます。

5Gの標準技術が実装される前に商用化もあり得る

さて、スマホでの衛星を利用したデータ通信は、上記の5G標準の実装を待つことなく実現できる可能性があります。

たとえば、楽天モバイルが海外の他通信事業者などと推進している「スペースモバイル」プロジェクトがあります。

このプロジェクトでは、地上系ネットワークで使っているのと同じ無線周波数を衛星のサービスリンクでも利用することにより、ユーザーは自分の普段使っているスマホによる4Gサービスで衛星が利用できるとしています。

この場合には、 地上系の基地局から距離が十分離れたところで利用しないと、同じ周波数の電波同士で干渉し合う可能性 があります。また、地上系での利用のために割り当てられた電波を衛星で利用するためには、電波利用のための認可を得る必要があります。

5G衛星通信サービスはいつごろ実現するか?

実際に衛星を利用した5Gサービスはいつ頃実現するのでしょうか。

実用化に向けた準備は既に始まっています。

たとえば、基地局などのネットワーク機器ベンダーであるエリクソン、スマホの無線処理用半導体などのベンダーであるクアルコム、衛星関連機器などの装置ベンダーであるタレスの3社は、2022年後半から3GPP リリース17の衛星通信の検証試験を始めています。

また、別の無線処理用半導体などのベンダーであるメディアテックもLEOによる5G通信用半導体のプロトタイプを開発しています。

まずは、これらの検証試験、プロトタイプや実際の衛星を利用した実証実験を通して課題が洗い出されることになります。それらを解決した後、必要な機能を実装したLEOの設置と運用、スマホなどの端末への必要な機能の実装が行われ、商用化されると考えられます。

具体的な時期については不確定要素が非常に多いですが、2026~2027年くらいには実現されると期待されます。

その間にも、標準化は次の段階に進んでいます。リリース17では一つの衛星からスマホと地上局の両方に電波が届く範囲でしかサービスが提供されないという制約がありました。

2023年末ごろに完成予定の次のリリース18に向けて、図4に示すように衛星間通信リンクを設けてそのような制約を取り除く検討が進められています。

これが実現すると、スマホが衛星から電波の届く範囲であれば、たとえば近くに地上局がない大洋の真ん中でも、サービスを受けることができるようになります。そのためには、衛星は単にサービスリンクとフィーダリンクの中継を行うだけではなく、サービスリンクと適切な衛星間リンクとの中継を能動的に行うことが求められます。これにより、実質地球上のどこにいても5Gサービスを利用できるようになることも期待されます。