|

|

|

|

|

第25回:スマートメディア(SmartMedia)とは

|

|

|

|

大和 哲

1968年生まれ東京都出身。88年8月、Oh!X(日本ソフトバンク)にて「我ら電脳遊戯民」を執筆。以来、パソコン誌にて初歩のプログラミング、HTML、CGI、インターネットプロトコルなどの解説記事、インターネット関連のQ&A、ゲーム分析記事などを書く。兼業テクニカルライター。ホームページはこちら。

(イラスト : 高橋哲史) |

|

■ スマートメディアとは

|

|

|

「スマートメディア」は東芝の登録商標。その東芝が6月に発売したスケルトン仕様の「キャラクタースマートメディア」(すでに完売)。カラフルな色のスマートメディアも各社から発売されている

|

「スマートメディア」は富士フイルムのFinePixシリーズ、オリンパスのCamediaシリーズなど、デジタルカメラでよく使われているメモリカードです。また、たとえばソニックブルー(旧ダイアモンド・マルチメディア・システムズ)のRioシリーズなどいくつかの携帯プレーヤーでは「ID付きスマートメディア」が使われています。

このスマートメディアは、東芝が1995年に開発した、NAND型フラッシュメモリ(電気的な書き込み消去が可能な、電源の供給なしで内容を保持できるメモリ)を使った小型のメモリカードです。当初はSSFDC(Solid State Floppy Disk Card)という名前で呼ばれていましたが、後にこの名前で呼ばれるようになりました。

現在では、東芝、富士写真フイルム、オリンパス光学工業、セガ・エンタープライゼスなどの企業が参加するSSFDCフォーラムが設立され、このフォーラムがスマートメディアの規格の管理・運営にあたっています。

■ スマートメディアの特長

|

|

|

東芝が開発、9月に発表した512メガビット(=64MB)NAND型フラッシュメモリ(左)とそれを搭載したスマートメディア。512メガビットNAND形フラッシュメモリを2個搭載した容量128MBのスマートメディアも同時発表された

|

このスマートメディアは大きさこそ45mm×37mmとCFカードとほぼ同じですが、厚みはわずか0.76mmしかないとても薄いメモリカードです。カードの表面に半導体パッケージの22ピンに相当する電極があり、また不用意に書き込んでしまうことを防ぐための書き込み防止パッドもついています。

このスマートメディアもCFメモリカードと同様にフラッシュメモリというROMが組み込まれたカードです。このスマートメディアにはNAND型と呼ばれるタイプのフラッシュメモリが組み込まれています。ただ、CFカードと違ってこのスマートメディアメディアの場合、モデムなどのインターフェイスカードは存在せず、メモリカードのみが販売されています。

また、もうひとつ特長として挙げられるのが、「簡単な構造でローコストに作れる」ことです。

普通、メモリカードを作る際には半導体メモリチップを基板の上に実装(部品を基板に取り付けること)し、それをカードケースにおさめます。が、スマートメディアは、NAND型フラッシュメモリそのものがプラスチックカードのなかに埋め込まれているのです。そのため、他のカードと比べて、構造も簡単で薄い、というわけです。

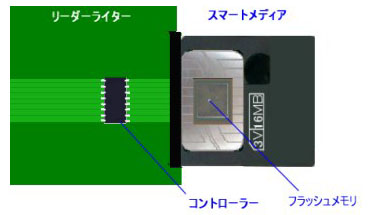

なお、普通、フラッシュメモリにデータを書き込むには「コントローラ」という回路が必要です。このLSIはCFカードなどではカードの中に内蔵していますが、スマートメディアでカードの中にはなく、カードを挿す機器(PCカードアダプタや、デジタルカメラ本体など)の方に搭載されています。

|

|

スマートメディアの場合、フラッシュメモリを読み書きするコントローラはリーダー・ライター側にある。メディア内に組み込まれているのはフラッシュメモリだけだ

|

■ スマートメディアとフラッシュパス

|

|

|

富士フイルムのフラッシュパス「FD-A2B」。東芝と富士フイルムがフラッシュパスの製品名で発表。他メーカーでは同様の製品をフロッピーディスクアダプタなどと呼んでいる

|

スマートメディアをパソコンなどで読み書きするにはいくつかの方法があります。

まず、PCカード用のアダプタです。これには、NANDフラッシュメモリ用コントローラが搭載されていて、PCからはこのカードがCFカードなどと同様にATAメモリカードに見えます。

あるいはスマートメディアをアダプタに差し込んでPCの3.5インチフロッピーディスクドライブなどから読みこむことのできる装置なども存在します。これは「フラッシュパス(FlashPATH)」などという名前で売られています。

PCなどからは、このスマートメディアが組み込まれたフラッシュパスは、大容量フロッピーディスクとしても見ることができます。フロッピーで運びきれないような大きなデータをパソコン間でやりとりするのにも役立つでしょう。

■ 著作権保護ができるID付きスマートメディア

|

|

|

アイ・オー・データ機器のID付き64MBスマートメディア「PCFDCIII-64M」

|

スマートメディアには「IDつきスマートメディア」と呼ばれている種類のものがあります。ここ数年の間に売られている大きな容量のスマートメディアの多くが、このIDつきスマートメディアです。このIDつきスマートメディアには、各メディアごとにひとつひとつ違う「ユニークID」という128ビットの番号がついています。

SolidAudio PlayerなどはこのスマートメディアのIDを使って音楽データの著作権保護のために使っています。具体的には、音楽データをこのIDを使って暗号化しているのです。スマートメディアからほかのメディアへデータのコピーはできますが、カードのIDがないとプレイヤーやプレイヤーソフトがデータを正しい形に戻せませんので、不正利用を防げるというわけです。

なお、このメディアには従来のメディアと同様にフラッシュメモリの領域に加えてIDが付けられているだけですので、IDの必要のない装置にも普通のフラッシュメモリとして使うことができます。

■ 対応機種に注意

スマートメディアは作られた年代などによっていくつか仕様の異なるものが存在します。カードリーダーライターや使っているデジタルカメラ、プレイヤによっては対応していないカードがあるものもあるので気をつけなくてはなりません。

まずは電圧についてです。当初、このメディアは5Vの電圧で駆動していましたが、現在の8MB以上の容量をもつメディアは3.3V駆動に変わっています。機械によっては5Vが必要になるメディアには対応していませんので古いカードを扱う必要のあるときは互換性に注意したほうがいいでしょう。なお、5Vのスマートメディアと3.3Vのスマートメディアは、カード外観の切り欠きの位置が異なり、電極端子のある面も逆になっています。 カードの右端に切り欠きがあるのが3.3Vのメディアです。

また古いデジタルカメラなどでは、たとえば、ある容量(16MB、32MB、64MB~)以上のメディアには対応していない、あるいは対応するには本体ファームウェアの書き換えが必要、などという機種もあります。これには、フラッシュメディアは構造的にはパッケージのフラッシュメモリと同等であるため、フラッシュメディアの容量が変わる度に内部の仕様が変わるのです。たとえば、ブロックサイズ(=消去動作の最小単位)や、アドレスフェーズのサイクル数が変更されるなどの場合があり得ます。普通に携帯機器やコンピュータなどに組み込まれるときはコントローラも同時に変わるので、表面に出ない問題ですが、フラッシュメディアの場合はコントローラがリーダー、ライター側にあるため出てしまう、という事情もあるようです。

■ URL

東芝のスマートメディア製品情報

http://www.toshiba.co.jp/mediacd/smartmedia/

SSFDCフォーラム(日本語ページ)

http://www.ssfdc.or.jp/japanese/

(大和 哲)

2000/12/19 00:00

|

|

|

|

|

|