ニュース

「スマホ新法」運用に向けたガイドライン案にアップルが提出した意見とは

2025年6月19日 05:00

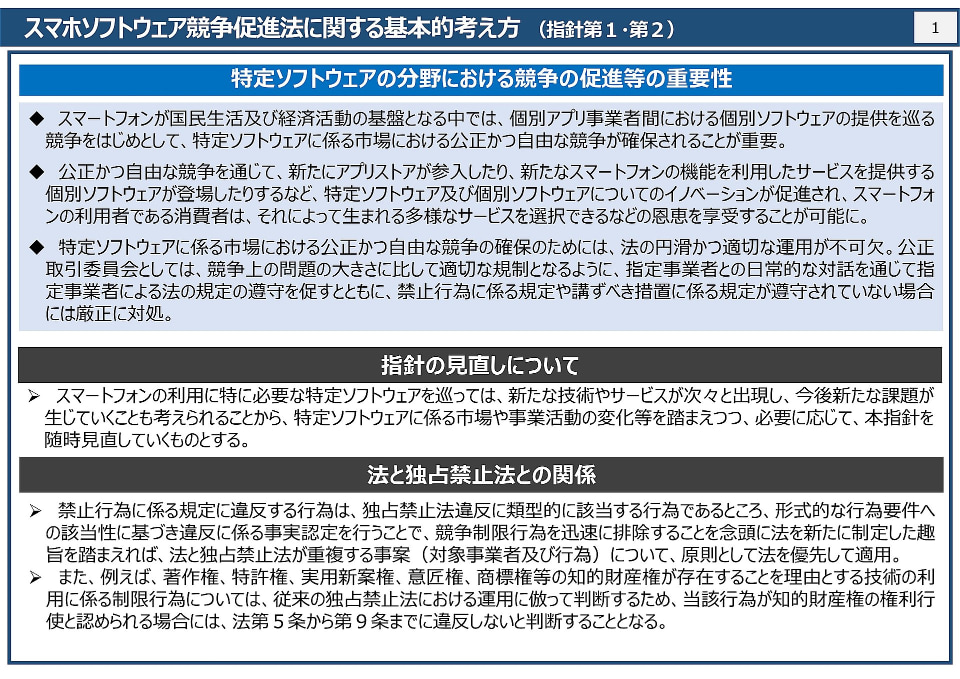

6月13日まで、いわゆる「スマホ新法」の施行に向け、公正取引委員会がパブリックコメントを募集していた。スマホ新法の正式名は「スマートフォンソフトウェア競争促進法」であり、その運用にあたって、細かな項目が定められようとしている。

大手ITプラットフォーマーにとっては日本での規制が厳しくなるとも言える新法は、同時に、iPhoneとAndroidというプラットフォーム上で、これまでより幅広い事業者がさまざまなサービスを展開しやすくしようとする取り組みでもある。

法律自体は2024年に国会で可決されており、2025年12月18日にも施行される見込みだ。今回パブリックコメントを募っていたのは、5月に発表されたスマホ新法のガイドライン案。新たな法律を現場に適用する上で必要な考え方をまとめたものだが、今回は、アップルが提出したという意見をご紹介しよう。

個人情報を本当に守れるのか

アップルのApp Storeで公開されているアプリは180万本。ユーザーにとってはApp Storeは信頼できる場であり、アプリ開発企業にとって重要な場だからこその数字とも言える。

一方で、悪意ある第三者がユーザーの個人情報を盗み出そうと日々、新たな手法を繰り出してくる。それに対してアップルは過去5年にわたり、90億ドル以上の不正取引を防いできた。

アプリストアのあり方については、アップルに対して「手数料が高いのではないか」といった声も、過去には挙がっている。これにアップルは、日本だけでもアプリ開発者に460億ドルの売上があり、そのうち90%はアップルへの手数料が発生してない売上としている。

2017年以来、アップルは1000億ドル、日本のサプライヤーへ投資し、App Storeを通じて100万人の雇用につながった。アップルが不正なアプリを防ぎ、事業者の成長に貢献し、ひいては日本経済にも貢献してきたという主張だ。

「明確にしてほしい」

スマホ新法では、主にアプリストア、Webブラウザ、検索エンジン、そしてスマホOSといった点で、公正・自由な競争が実現することを目指す。iPhoneやAndroid向けにアプリを配信する事業者の自由度を増し、競争がさらに加速すれば、最終的にユーザーにもメリットがある、という筋書きだ。

しかしアップルは懸念を隠さない。

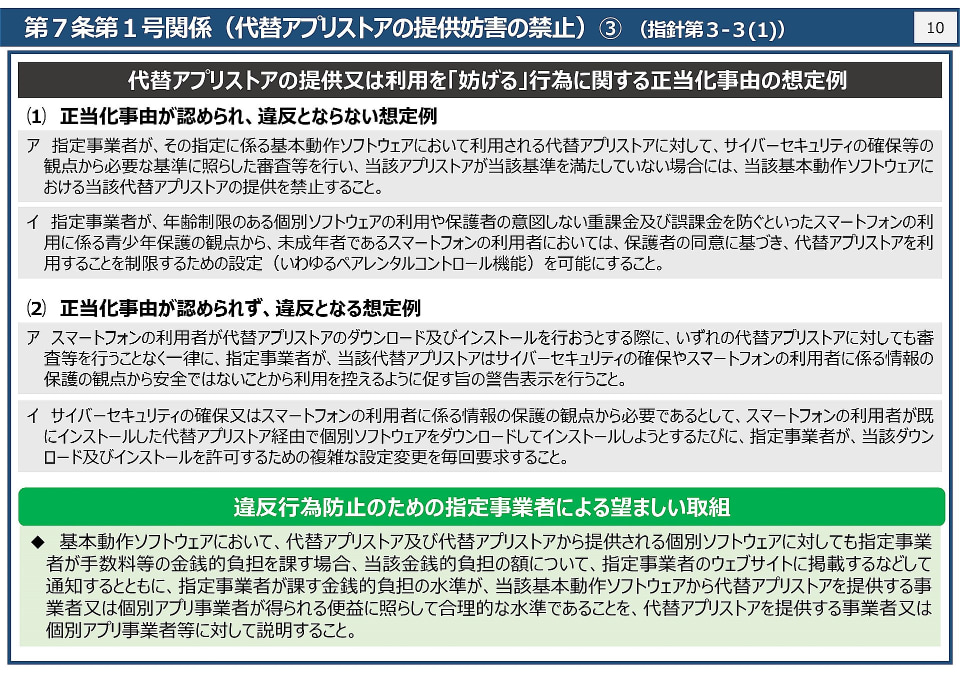

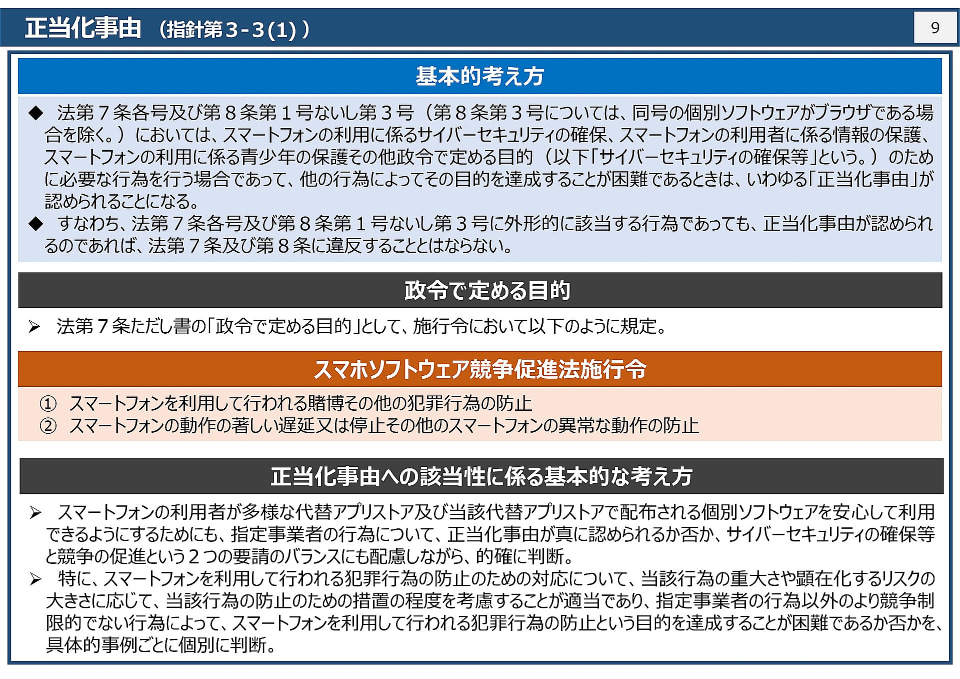

たとえば、アプリストアについてはApp Storeの代わりになるサービスが登場した際、その提供を邪魔しないことが要求される。これにアップルは、代替サービス側がユーザーの個人情報をきちんと保護する仕掛けを備えない場合、ユーザーにデメリットがあり得ると指摘する。不正アプリのリスクはもちろん、ポルノや賭博といったコンテンツにも規制が十分に行き届かなくなるリスクがある。

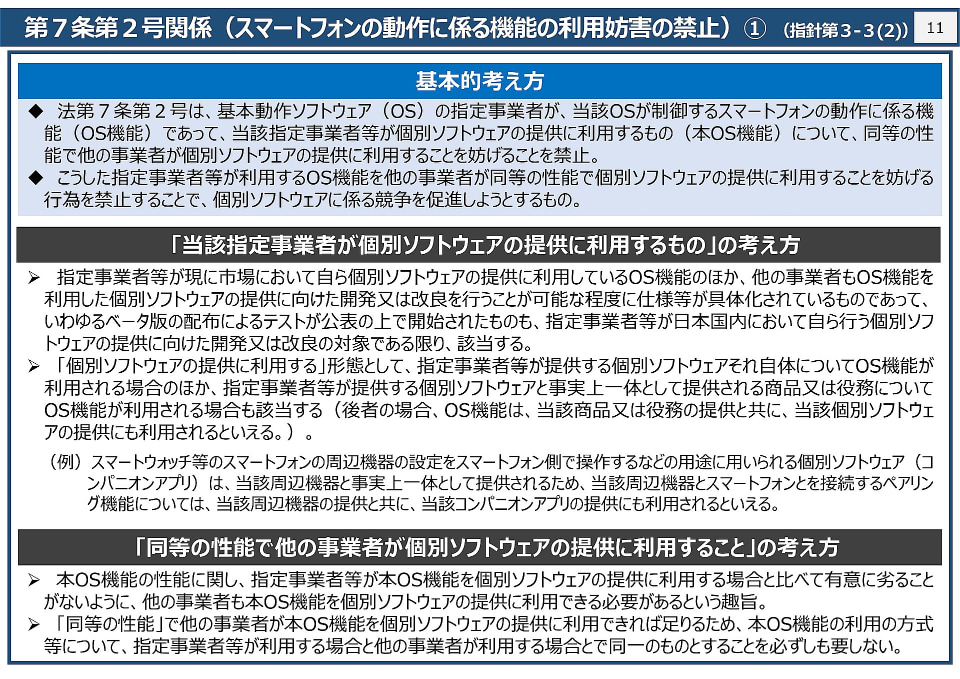

また、iPhoneのOS機能を開放するようリクエストがあり、それを認めなければならない場合も個人情報の保護やセキュリティへのリスクがあるという意見だ。

アップルの技術が、悪意ある第三者、あるいは競合他社へ渡る可能性があるのなら、日本では最新の技術を導入しづらくなる、というもアップルは主張する。実際にEU向けには、「Apple Intelligence」の提供が一時延期されていた。

欧州でのデジタル市場法(DMA)では、他社が規制を盾に、自社へ有利な情報をアップルから引き出そうとしている事例もあるという。たとえばMetaは、自ら有利になるようアクセスをリクエストしている。

近い将来、正式なガイドラインが発表される見込みとなるなか、アップルは、5月に示されたガイドライン案に対して「明確性が不十分」だと考えている。

スマホ新法には、「プラットフォーマーは、プライバシー保護や、セキュリティのためならば、サードパーティのリクエストを拒否できる」といった考え方が盛り込まれている。

昨年9月から公取委ではガイドライン制定に向けた検討会が進められており、そこで新たな法律の運用について細部が見えてくるはず、だが、アップルはたとえばMetaからのリクエストのような場合、どのような条件を満たせば、プライバシー保護のためにアクセスを拒否できるのか、といった点で「明確性が不十分」と考えているようだ。

OSをオープンにしすぎない

懸念を拭えないアップルの主張のひとつは「アップルには、OSへのアクセス提供に伴うリスクを最小限に抑えることが認められるべき」というもの。

OSで提供する機能にアクセスが自由に認められれば、ユーザーのメッセージ、電話、写真などの情報をアプリ側が自由に使える、という状況になれば、ユーザーのプライバシーが守られなくなるというわけだ。

6月24日には、「iPhoneのマイナンバーカード」が始まる。現状で、iPhoneのセキュリティの仕組みは有効、とアップルは考えているが、もしスマホ新法でiOSがオープンな仕組みになると、マイナンバーカードの情報を守るセキュリティシステムが十分なレベルを保てるのか、というリスクが生まれる可能性がある。ここに、公取委がどう応えるか、という点は、今後登場するガイドライン正式版で注目すべきポイントになるだろう。

競合のAndroidの状況は

グーグルが開発をリードするAndroidでは、アプリストア「Google Play」だけではなく、他社のアプリ配信サービスを利用できる。

また、OSの提供する機能についても、カメラ・マイク・位置情報・通話履歴の読み書き・身体活動など、ユーザーがアプリに利用を許可するかどうか決められる仕組みが採り入れられている。

スマホ新法で求められる要素のうち、一定程度をクリアしている、とも言えそうだが、その分、ユーザーにはそうしたAndroidの機能についての知識も求められる。少なくとも、AndroidはiPhoneとは異なる状況にあることは間違いない。

仮にAndroidと同じようなオープンさをiOSに導入し、AndroidとiOSが似た性質を備えるようになると、むしろユーザーの選択肢を狭めるのでは? ともアップルは指摘する。アップルによって管理されたプラットフォームか、オープンなAndroidかという選択肢があるという考え方だ。

はたして公正取引委員会がどういったガイドラインに仕上げてくるのか、引き続き注目したい。