インタビュー

ドコモがなぜ「生物多様性」に取り組むのか――「生物多様性中期ロードマップ」が描く未来を聞く

2025年6月13日 00:00

NTTドコモが5月22日、「生物多様性中期ロードマップ」を発表した。通信会社がなぜ生物多様性……と思われるかもしれないが、これは、いわゆる持続可能性(サステナビリティ)に関する取り組みのひとつだ。

同社経営企画部サステナビリティ推進室環境推進担当課長の和島奈津希氏と環境担当主査の中島有希氏、そして生物多様性ロードマップをリードしたという同担当主査の上村孝昭氏に、発表へ至るまでの流れや、今後の取り組みを聞いた。

生物多様性中期ロードマップとは

ドコモが発表した「生物多様性中期ロードマップ」は、世界的に目標として掲げられている「2030年ネイチャーポジティブ」「2050年自然と共生する世界」に向けた取り組み。

つまり、5年後、そして25年後の世界に対して、企業としてどのように振る舞えば、自然への影響を抑えて、さまざまな生物と共生する社会を実現できるのかという視点で設計された。

“生物多様性”と聞いて、ふんわりとイメージはつくだろう。ただ、企業の活動において、どんな関わりがあるのかはわかりづらいかもしれない。

企業ごとに異なる可能性があるため、一概には示しづらいが、今回、ドコモでは「ヒトと自然が“あたりまえに”共生している世界」を目指すべき姿とし、ドコモ自身の資産と関係者を活かして貢献することを目標として掲げている。

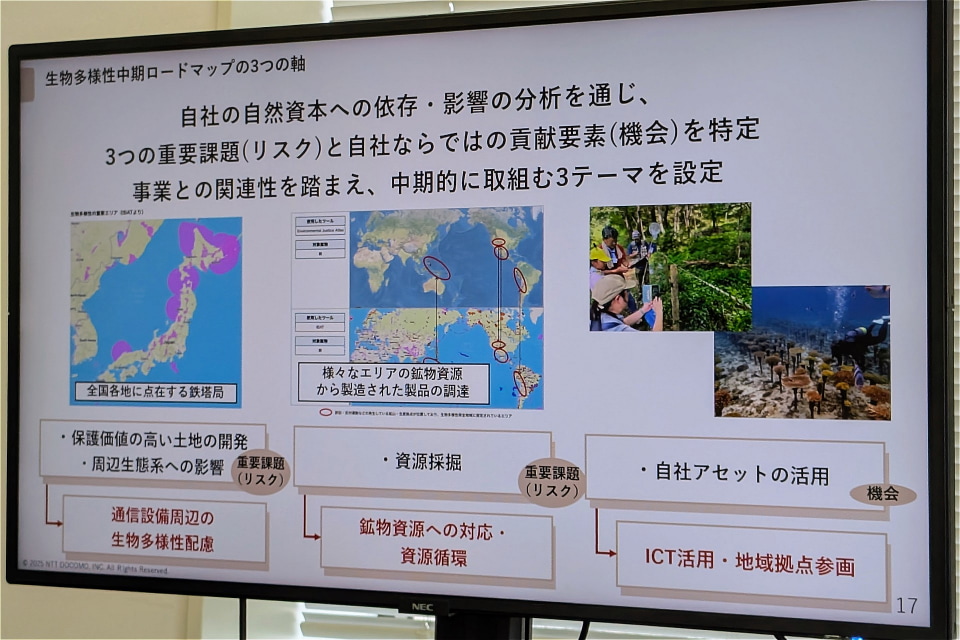

その具体的な取り組みとして今回、「通信設備周辺の生物多様性配慮」「鉱物資源への対応・資源循環」「自社アセットの活用」の3つのテーマで進めることが発表された。

企業としての社会貢献と将来の事業リスクへの対応

二酸化炭素(CO2)の排出量を減らし、温暖化に繋がる行動を避ける。あるいは素材をリサイクルして新製品に活用する。気候変動を踏まえた活動は、NTTドコモだけではなく、スマートフォンメーカー、そして世界中の企業が今まさに取り組んでいること。

それらは、しごく当然の行動であり、企業の社会貢献の一貫として、周囲から見ても納得できるものだ。逆に取り組んでいなければ、ユーザーからの信頼にも影響する可能性(レピュテーションリスク)もある。

だが、収益を伸ばし、利益を得ようとする企業という本来の姿から見ても、環境への配慮、持続可能性につながる取り組みにはメリットがある。

たとえば、いわゆる炭素税だ。日本でも議論が進み、燃料や電力の利用に応じて課税するといった仕組みで、和島氏によると、「何の準備もせずにいると、急激な負荷(高額な税の支払い)が発生しかねない」。つまりは、企業にとって環境対策が求められる要素になる。

また、太陽光発電をさらに普及させようとしても設置できる場所には限りがあり、「今もすでに(拡充が)難しくなってきている」(和島氏)という状況だ。

「生物多様性の保全」をどう目指すのか

脱炭素、省エネ、再生可能エネルギーの利用、リサイクルといった手段は、ドコモとしてもこれまで取り組んできている。

さらなる一手が求められるなかで、今回ドコモが発表した「生物多様性中期ロードマップ」は、ドコモの企業活動が自然(自然資本)へ与える影響を分析し、課題を洗い出すだけではなく、新たなビジネスチャンスを生みだそうという意欲的な内容だ。

基地局の周りで守る

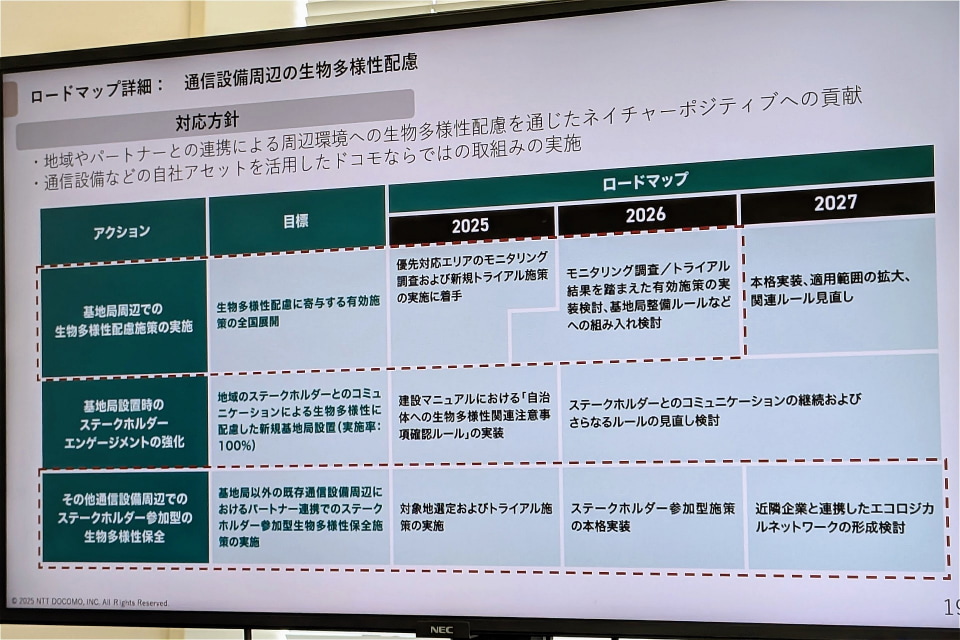

先述した3つのテーマのうち「通信設備周辺の生物多様性配慮」は、携帯電話サービスに欠かせない基地局周辺での取り組みになる。

まず、全国各地の鉄塔基地局のうち、“生物多様性の保全上で重要な地域(KBAなど)”に立地するものを見つけ、実際にどんな希少な生物がいるのかチェック。。

その上で「KBAでは、たとえば除草剤を使わない」「場所を絞り込んで、基地局を囲う柵内を希少植物の保護エリアにするトライアルを追加で実施する」ことを進める。

「除草剤を使わない」ことは、逆に農薬などを用いる農家にとっては困る事態になるかもしれない。

「除草剤を使わない」ことについては、周辺で農薬などを用いる農家がいる場合に、ドコモの基地局敷地内だけ草が生い茂ったり、虫が増えたりすることによるかもしれない。

「除草剤を使わないことでの生物多様性の保存」と「農薬や除草剤の利用などでの経済活動」とのバランスについて、ドコモ社内でも議論として挙がっていると上村氏。いわば人の経済活動と生物の保護をどう両立させるのかという観点だが、まずは基地局を新設する際の伐採作業で、除草剤を使わないようルールの整備を検討している段階という。

一方で、国立公園のような地域にある基地局では、むしろ受け入れられやすいルールと言える。

2025年度にトライアルとして実施され、効果ありとなれば、2026年度にも本格的に採り入れ、2027年度以降、基地局を新たに設ける際や保守時の運用ルールに組み込む。

都市部でもノードビル周辺を緑化

都市部では、ドコモ関連のビルで緑地を増やし「シェアフォレスト」を設けることを検討している。これは、スタッフだけではなく地域住民と共用する場所にする考えだ。

まずは、“ノードビル”と呼ばれる通信拠点の施設で実施され、緑豊かな場所を楽しむといった意味に加えて、子供を含め、幅広い世代にとってさまざまな生き物に触れられる場所にする、といった未来像も描かれている。

上村氏は、近隣の企業も参画してもらい、エコロジカルネットワーク(野生の生き物が暮らし、さまざまな空間がつながる生態系のネットワーク)を構築したいという考えもあると説明。たとえば国立公園と、周囲にあるドコモが緑地化した場所との間で飛び石のように、生物が移動できるようなネットワークを作る、といったものになるという。

まずは1カ所でトライアルが実施される予定。たとえば東京・代々木には、“ドコモタワー”とも呼ばれるドコモ代々木ビルがある。そうした場所の周辺を緑化し、ベンチなどを設置したり、オーガニック食材を収穫して料理するイベントを開催したりするといったアイデアもある。

ドコモの通信や技術を活用

テーマのひとつ、「自社アセットの活用」は、ドコモグループの保有するテクノロジー、通信サービスを活用することに加えて、地域拠点が参画して、ネイチャーポジティプの実現に貢献する、というものだ。生物を守ることに加えて、新たなビジネスを創ろうとしている。

これまで実証が進められてきた施策のひとつは、基地局でのバードモニタリング。また、AIを用いた画像判定で、トンボの自動モニタリングも実証に取り組んでいる。

たとえばバードモニタリングは、NTTコムウェアの技術を活用する。NTTコムウェアでは、風力発電施設でのバードストライクを防止する技術があり、リスクがあると検知した場面では、風車のブレードを留めたり、鳥が避けたくなる音を鳴らすといった対策を実現している。

いわば鳥に特化した検知技術があるということで、鳥類を軸にした生態系を調べ、見える化も可能というわけだ。

トンボのモニタリングでは、清らかな水で生息するトンボの種類を自動的に判別し、種ごとに撮影頻度をカウント。生態系を数字で見える化して評価できるようにする。また、生物多様性が高い環境を復元できるよう役立てられる。

IoT技術の活用で、人手をかけずに自然保護へ貢献するといった施策になる。

リサイクルに加えて“エコなパートナー”をプラス評価

3つのテーマのうち、最後のひとつ「鉱物資源への対応・資源循環」でも、新たな取り組みが進められる。

そのひとつは「鉱物トレーサビリティ」をサプライヤーに対する評価に加えるというもの。ドコモが導入する設備・機材の製造において、どこの鉱物が用いられているものか、たとえば紛争地帯から来ていないか確認したサプライヤーに対して、「鉱物トレーサビリティへ加点(優遇)」するルールを設ける。

これにより、ドコモグループだけではなく関係するパートナー企業の意識も変えていこうと働きかけることになる。

これまで通り、携帯電話のリサイクルも進め、回収される素材などを自社製品へ用いていく。

環境省の「自然共生サイト」目指す

上村氏は、「生物多様性中期ロードマップ」を通じた具体的な目標のひとつとして、環境省の「自然共生サイト」への登録を挙げる。

自然共生サイトは、民間で進められている「生物多様性の保全が図られている区域」として、環境省が認定するもの。

すでに1カ所、ドコモの施設では登録済みとのことで、これも国内の携帯電話会社では初めてのもの。それを今回のロードマップでは、5カ所へ増やす。

そのためには「その地域で活動されている団体の方々、自治体、NPO法人と、みなさんに参画してもらいながら、自然を保全する活動もしっかりやっていくことになる」(上村氏)。

一見すると「5件」という数字は少なく感じるかもしれない。しかし「自然共生サイト」の登録には、上村氏の説明の通り、地域に住む人々とやり取りすることが必要だ。生物を守る活動に取り組むため、互いに「何をしたいのか」「どうやっていくのか」といったすり合わせをしたり、理解を深めたりすることになる。つまりは相応の時間がかかる、と見積もられていることになる。

これまでも携帯電話会社では、太陽光発電など再生可能エネルギーを基地局に導入したり、携帯電話のリサイクルを進めたりしてきた。その上で、ドコモが発表した「生物多様性中期ロードマップ」は、「昆虫、動物、植物などさまざまな生物を守り、共生していく」という目標のために、具体的に何をしていくべきかを示す内容となっている。

ここ数年、「こんなに夏って暑かったっけ?」と感じることが増えているのは筆者だけではないはず。自然や生物を守ることが未来にどんな効果をもたらしてくれるのか、これから関心が高まるかもしれない。