石野純也の「スマホとお金」

なぜドコモだけ「端末購入プログラム」で大損したのか? 決算で見えた“返し忘れ”前提の甘い見通し

2026年2月12日 00:00

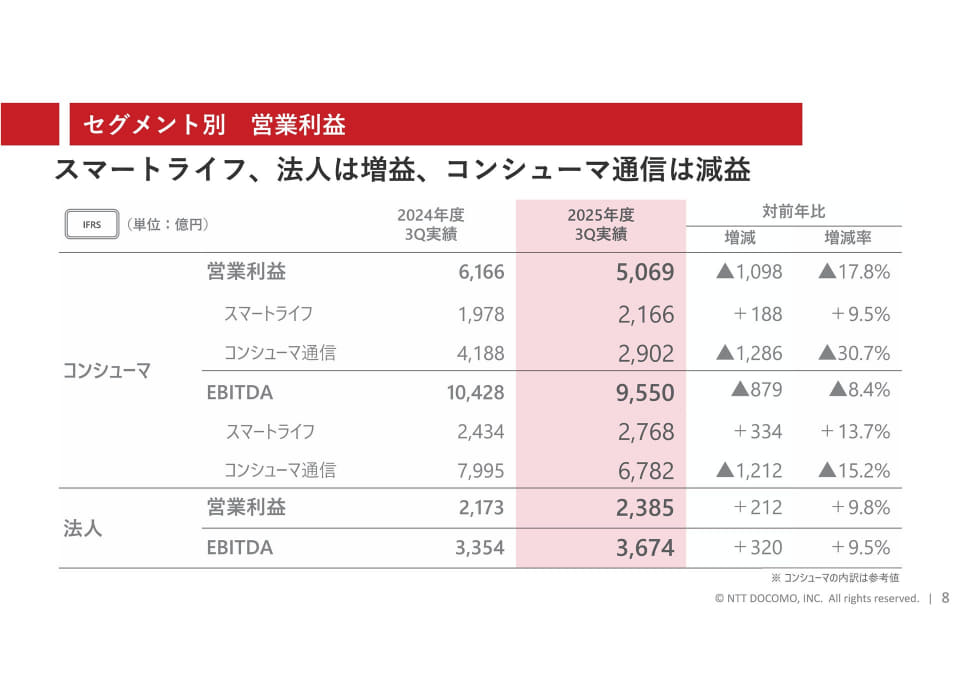

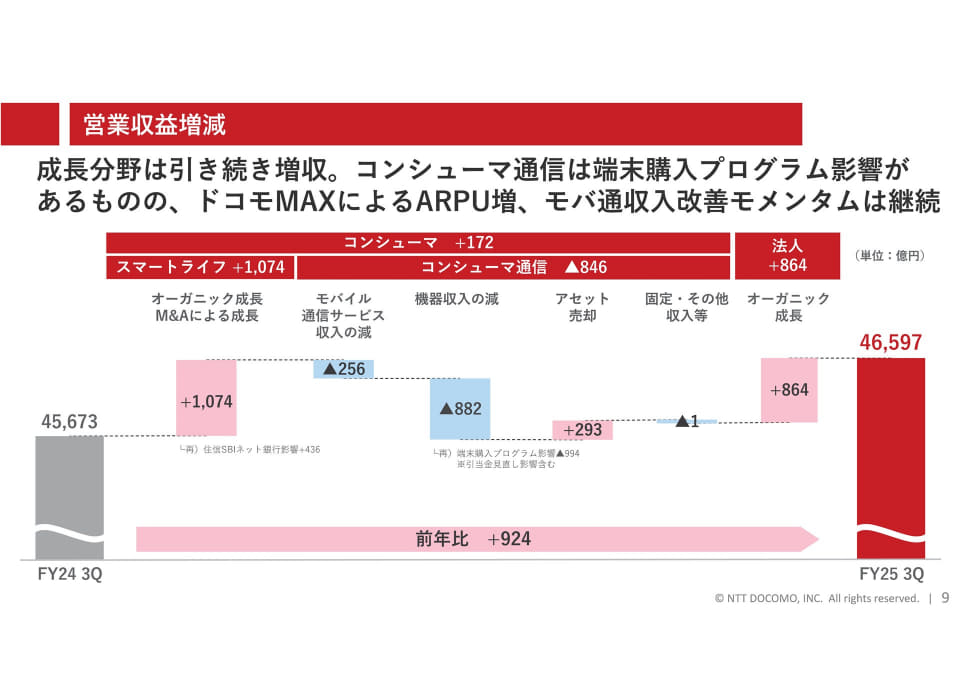

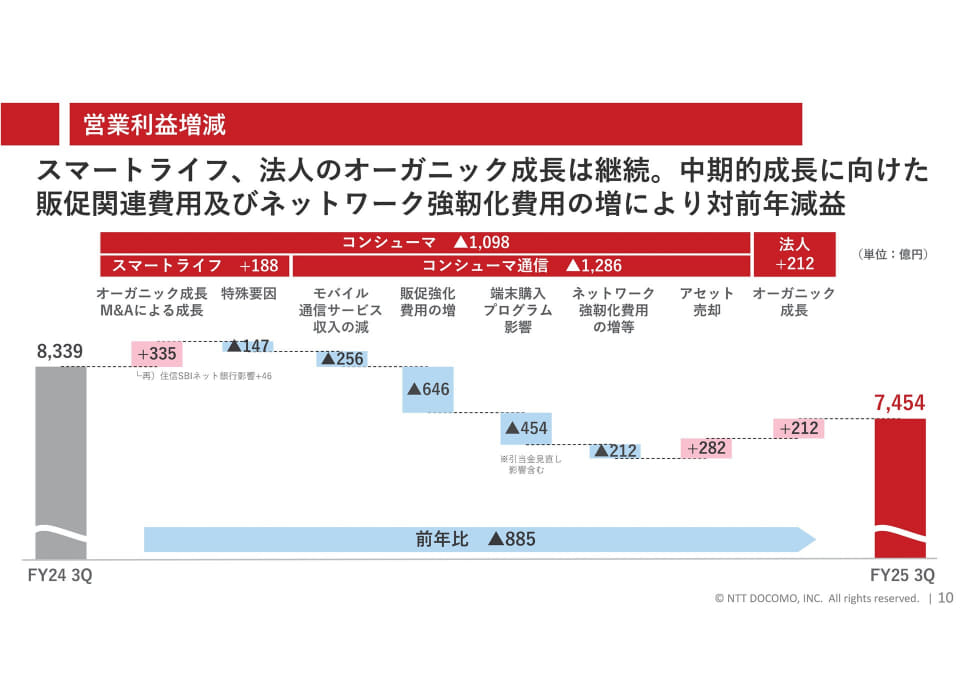

ドコモの第3四半期決算では、営業利益が前年対比で885億円もの減益となり、衝撃を与えました。売上高である営業収益は924億円のプラスになっているだけに、利益だけが大幅に失われた格好です。その原因の大部分を占めているのが「機器収入の減収」。より大きくマイナスになったのが端末購入プログラムで、前年比では994億円もの減収になっています。

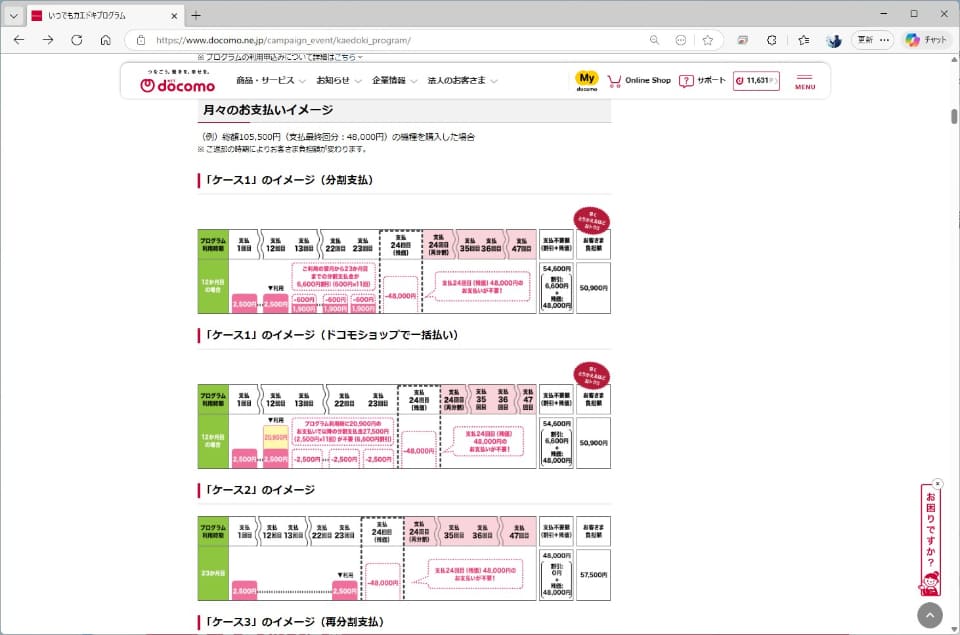

ドコモは、端末購入プログラムとして、「いつでもカエドキプログラム」を導入しています。これは、いわゆる残価設定型ローンのこと。23回目までに端末を下取りに出すことで、設定された24回目の残価が免除されるというもの。では、なぜいつでもカエドキプログラムが減益の大きな要因になってしまったのでしょうか。その仕組みを解説します。

24回目の残価を免除するカエドキ、引き取った端末は売却

ドコモの端末購入プログラムは、24回目の残価を端末の下取りで免除する建て付けになっています。いわゆる“残クレ”などと呼ばれるもので、自動車などの高額な商品を購入する際には一般的な仕組みです。細かく見ていくと、いつでもカエドキプログラムのほか、1年で端末を下取りに出すと残価に加えて残りの分割支払金も免除される「いつでもカエドキプログラム+」も導入しています。

この2つは、適用機種がそれぞれ決まっています。免除される金額が相対的に大きくなる「+」は、iPhoneシリーズやPixelシリーズ、Xperiaシリーズなど、比較的売れ筋のモデルが多い格好。それ以外の機種については、2年利用を前提にしたノーマルのいつでもカエドキプログラムが適用されます。ただし、通常のカエドキでも、24回を待たずに返却することで、残債の一部を割り引く特典が用意されています。

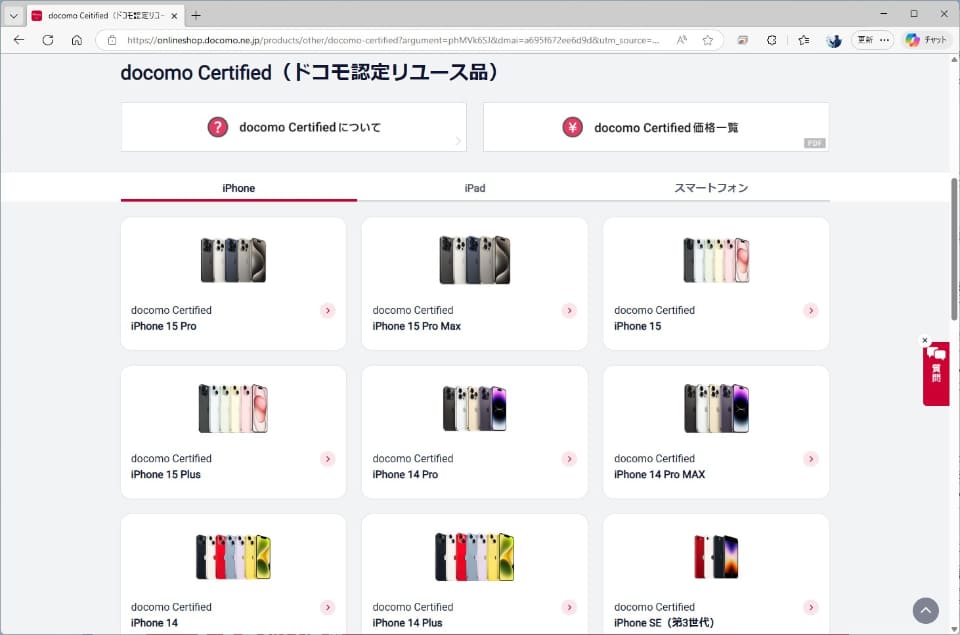

ユーザーから回収した端末は、二次流通に売却することで収入を得る格好。国内外の中古業者に端末を売却したり、ドコモ自身で「docomo Certified」として中古端末を販売したりと、さまざまな形で引き取った端末は収入に変えています。そのため、端末割引を規制するガイドラインでも、いつでもカエドキプログラムの残価は一定の条件を満たせば割引と見なされません。

ただし、端末の残価はキャリアが勝手に決められるわけではなく、基準があります。24年12月の法令改正では、中古業者の業界団体であるRMJ(リユースモバイル・ジャパン)が出す過去機種の買取価格を参照することになりました。市場の平均的な買取価格までが、残価として認められる金額になったというわけです。それを超えたぶんは、割引と見なされます。

これらの仕組みやお金と端末の動き方を頭に入れておくと、ドコモがなぜいつでもカエドキプログラムで大損をしたのかが、より理解しやすくなります。決算説明会に登壇した代表取締役社長、前田義晃氏の話を総合すると、大きな原因は、端末返却に対する見込み違いがあったことと言えそうです。

巨額の減益はなぜ起きたのか、端末返却で発生するコストとは

では、端末購入プログラムの影響で、どの程度減収したのでしょうか。営業利益の増減要因として、前年同期よりも454億円の影響があったとしています。これに対し、売上高である営業収入には994億円のマイナス影響がありました。その理由として、前田氏は「実際に端末を返却される度合いが、我々の元々の見込みよりも大きくなってしまった」と語っています。

端末購入プログラムでの下取りが行使されると、ドコモの収入にはマイナスが計上されます。ユーザーが本来支払うべき代金を、免除することになるからです。営業収入の大幅なマイナスは、これが増えたことを示唆しています。一方で、先に述べたとおり、ドコモは引き取った端末を売却することで収入も得ています。

これを差し引きしたのが、営業利益のマイナス454億円になります。残価として設定した金額でそのまま端末が売れれば、差し引きはゼロになるのでは……と思われるかもしれませんが、残価と見なされるのは中古端末の下取り価格の平均。それ以上は、ユーザーに対する割引になります。仮に、この平均価格でしか端末が売却できなかったとすると、ドコモは割引ぶんの費用が発生してしまう形になります。

もちろん、これはあらかじめ見込んでおくべき費用ですが、想定以上に端末が下取りに出されると、コストが上振れる形になります。逆に言えば、一定数は端末を返却せず、2年目以降も使い続けることを計算していたということ。端末購入プログラムぶんの大幅な減収減益が起こった背景には、こうした事情があります。

これだけだと、2年前に販売された端末が一気に第3四半期で売却されたように見えますが、これは不正確。時期的には、ちょうど発売日付近に購入したiPhoneなりPixelなりが1年、2年を迎えるタイミングではあるものの、ユーザーが端末の下取りをするためにドコモショップに殺到したり、郵送しまくったりというわけではありません。正確には、その傾向が見えてきたことで、引当金を見直した影響があったということです。

引当金の見直しも、ユーザー獲得競争激化が背景の要因

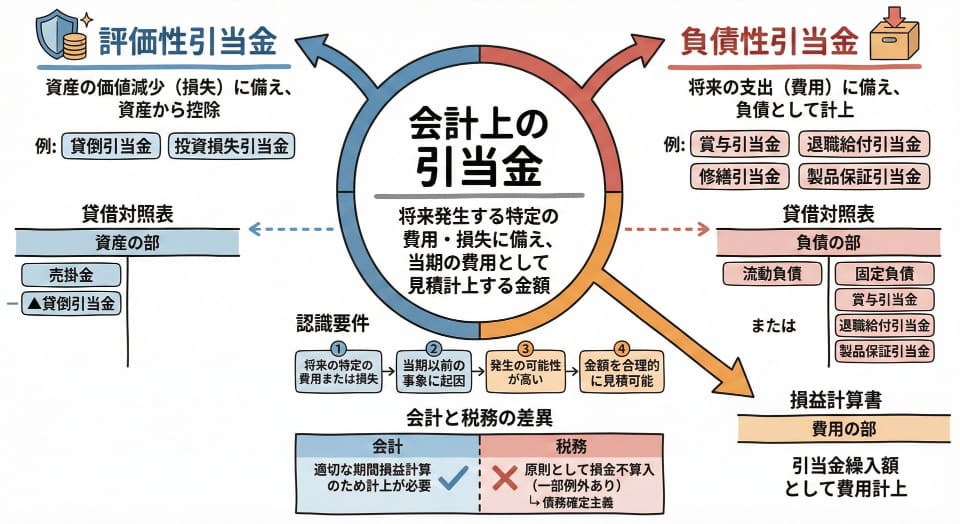

会計のお勉強的なお話になりますが、引当金とは、将来発生する可能性が高い費用や損失を、あらかじめ帳簿に計上しておくこと。営業利益のマイナス454億円には、この引当金の見直し影響も含まれています。より分かりやすく言うと、ドコモの予想よりも端末が返却される傾向がつかめたため、事前にそれを費用として第3四半期に計上したという形になります。今後発生するであろうコストに備えたとも言えます。

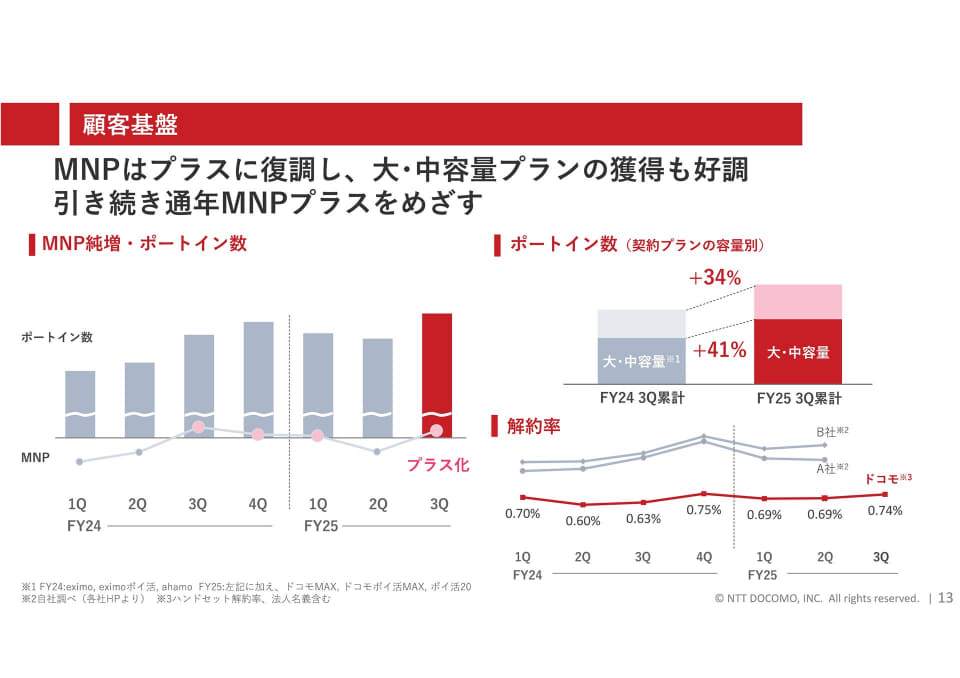

では、そもそもなぜ見込みよりも多く端末が返却されたのでしょうか。これについて、前田氏は「顧客基盤強化の取り組みにより、端末購入プログラムへの新規加入や過去に販売した端末の返却が増えたことでコスト負担が拡大した」と語っています。

ありていに言えば、ユーザー獲得のために割引などを積んだ結果、その成果が上がった一方で、コストが増えそうなことが明確に見えたということ。端末をドコモ内で買い替えると、他社への流出阻止にもなるため、この両面で権利を行使するユーザーが増えていった背景が見えてきます。

ただ、この減益が今後も続くかというと、そうではありません。引当金の計上を第3四半期に済ませたということは、一過性の減益になるからです。もちろん、さらに見込みを上回ってしまい、返却率が高くなれば再度引当金を増やす可能性もゼロではありませんが、さすがに大幅な減益を続けるような甘い見積もりはしていないことが想定されます。

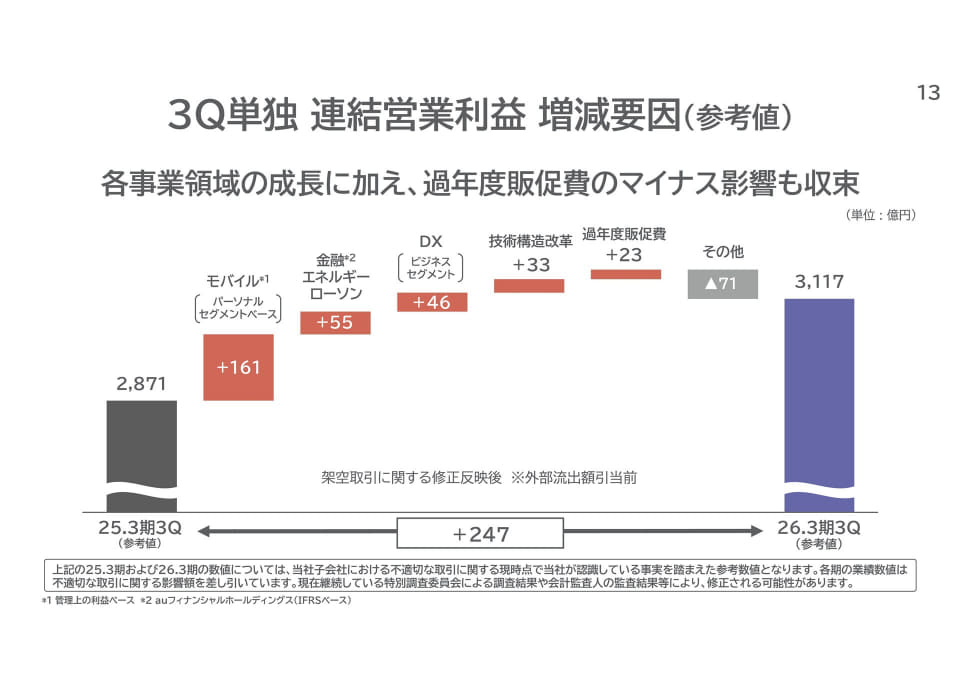

他社はどうかというと、KDDI、ソフトバンクともに、現状では大きな影響はないようです。KDDIの代表取締役社長CEOの松田浩路氏は、「過年度については少し見誤った部分があると思っていたが、今はそういった部分をアジャストしている」と語っています。ソフトバンクの代表取締役社長執行役員兼CEOの宮川潤一氏も、「一言で言えばコントロールできている」としており、決算への影響は出ていません。

おトクに買い替えられるのであれば、2年周期で機種変更するというのは自然な話。それ以上、継続利用したいのであれば、カエドキなしで通常の割賦を組んだり、一括で購入したりする選択肢があります。あえてこれを選んだユーザーは、買い替える気がまんまんだったと見ることもできます。この点を過少評価していたことが、ドコモの見込みが甘かった部分と言えそうです。