石川温の「スマホ業界 Watch」

ソフトバンクとNTT、空飛ぶ基地局「HAPS」で激突。2026年の商用化一番乗りはどちらか

2025年7月1日 00:00

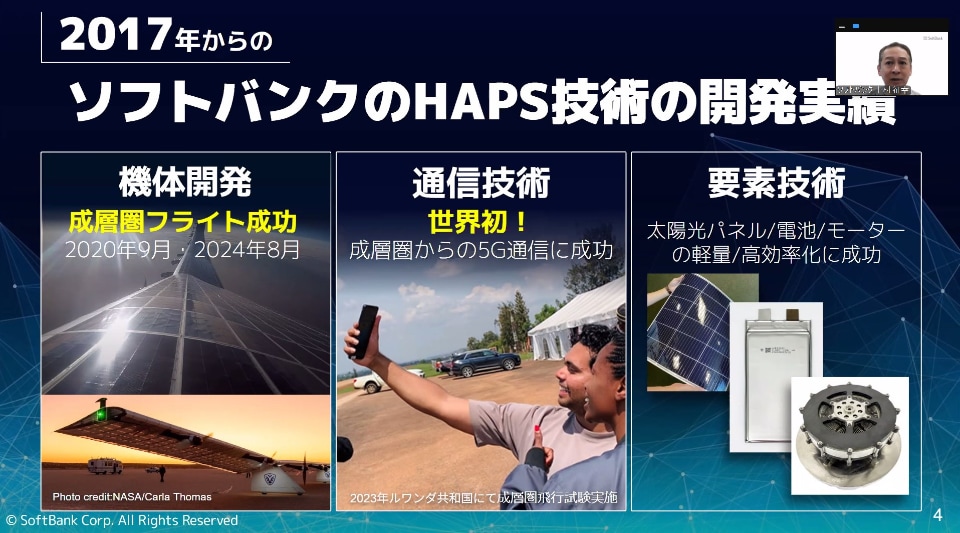

ソフトバンクは2026年にHAPSのプレ商用サービスを開始すると発表した。同社は2017年からHAPSの技術開発を行っており、ようやく実を結んだ格好だ。

……と思いきや、まさかのアメリカにあるSceyeという会社に1500万ドル(約22億円)を出資し、国内でHAPS事業を独占的に展開するという。

HAPSとは、地上から20km上空の成層圏から電波を飛ばし、地上をエリア化するという技術だ。一方、スターリンクのような低軌道衛星は上空数百kmを飛んでいるため、スマートフォンとの直接通信を行っても、通信速度は遅いとされている。

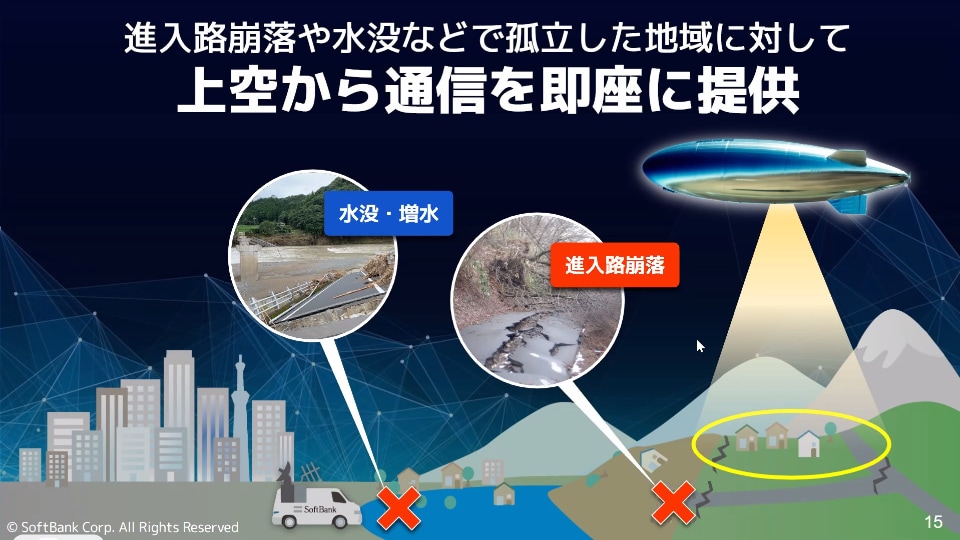

HAPSの場合、上空20kmということで、地上との距離が近く、通信速度も速くなるとみられている。1機あたり、直径200kmをカバーできるとあって、災害時など、地上の基地局がダウンした際に即座にネットワークを提供できるというメリットがあるとされている。

立ちはだかった「飛行機型の壁」

そもそも、ソフトバンクはHTA(Heavier Than Air)型といって、太陽光で発電する飛行機タイプのHAPSを開発していた。

太陽光発電であるため、赤道の近くといったように日照時間が長い場所であれば、延々と飛び続けることができる。しかし、緯度が高い場所では日照時間が足りず、長時間、飛行できないという課題があった。

日本でサービス提供する場合、本州で飛ばすには、より発電効率のいいソーラーパネルや省電力なバッテリーなどを新たに開発する必要があると言われていた。そのため、ソフトバンクはHAPSのためにバッテリーの研究開発に新たに着手。その分、実現に向けて遠回りするようになってしまった。

2017年から研究開発を進めてきたソフトバンクは、これまで日本での商用化の具体的な時期を明らかにしていなかった。なぜなら、技術的な壁にぶつかっており、現状、日本でのサービス展開が困難であるというのは十分、熟知していたからだ。

ソフトバンクの焦り招いた? NTTドコモの「強気」

そんななか、NTTグループがHAPSを2026年中に始めると宣言した。

NTTグループでは、エアバスの子会社であるAALTO社と共に開発を進め、ケニアで実験も行っている。2026年の商用化を目指しつつ、2028年度には災害のあった石川県で飛ばせるようにしたいとも発表している。

「なぜ、長年、研究開発をしているソフトバンクには無理で、NTTグループならHAPSを日本で飛ばすことができるのか」とここ数年、ずっと疑問に感じていた。

3月にスペイン・バルセロナでNTTドコモのコーポレートエバンジェリストである中村武宏氏にインタビューしたが、その際には「とにかく2026年を目指して進めている」と語っていた。

さらに6月上旬、NTTドコモの前田義晃社長に確認する機会があった。前田社長は「2026年に法人など限定的な用途に向けて始めたい」ということであった。

そう、なぜか、NTTドコモは2026年に飛行機型のHAPSを日本で飛ばせると豪語しているのだ。

おそらく、ソフトバンクはNTTドコモの謎の強気に焦ったのだろう。

そこで自社で開発している飛行機型ではなく、Sceye社に出資してHAPSを日本で独占的に使えるように契約。なんとしてでも、日本で最初にHAPSを手がける事業者として名乗りを上げたかったと推測できる。

Sceye社のHAPSは飛行機型ではなく、LTA(Lighter Than Air)型と呼ばれる飛行船タイプとなっている。ヘリウムガスを詰めた巨大な飛行船を飛ばして、地上をエリア化する。

Googleも諦めた「飛行船型」に勝算はあるのか

今回、ソフトバンクが始めると言い始めた飛行船型は、実はグーグルの親会社であるアルファベットが、Loonという会社を作り、一時期、実験を行っていた。

後進国などいまだにインターネット環境が整っていない国などで、空から電波を飛ばすことで、エリア化し、ネットを使えるようにすると意気込んでいた。しかし、2021年に事業継続を断念した。「儲からない」というのが撤退の理由だ。

4年前に失敗した飛行船型だが、2026年になれば事業が継続できるような技術的な進化をしているというのだろうか。

ソフトバンクのプロダクト技術本部ユビキタスネットワーク企画統括部、上村征幸統括部長は「ソフトバンクはかつてLoonとも議論したことがある。Sceye社は技術力があり、成層圏の過酷な環境でも耐えられる素材技術を持っている」と語る。

競争の先にある「事業の持続可能性」という難問

飛行船は飛行時間が長ければ長いほど、ランニングコストが下がるのは間違いない。Loonと比べて飛行時間が長くなっていれば、事業としては十分、持続可能性が見えてくるというわけだ。

ただ、HAPSの飛行時間が延びたからとって、儲かる事業になるとは思えないというのが業界内の共通した見方だ。

NTTドコモの前田社長は、HAPSや低軌道衛星を含めて上空からの通信は「単体では儲かるものではない」と見ている。法人やIoT向けなど特定の需要は期待できるものの、上空からのエリア化は、「どこでもつながる」という目標を達成するためのインフラ構築の一部として捉えられている。

ソフトバンクの上村氏は「通信料金は未定だが、災害時に運用するとなると無料になるのではないか」と語る。

2026年、ソフトバンクとNTTグループのどちらが先に日本で空飛ぶ基地局を商用化するのか見物だ。その次、サービスを開始したあとの「儲からない事業をいつまで持続させていけるか」という、意地の張り合いにも注目しておきたい。