ニュース

KDDI、オープン化したルーターをコアネットワークに導入へ

2025年2月19日 16:05

KDDIは、柔軟に容量を拡張できる“クラスタ型”と呼ぶルーターを、2025年中に商用バックボーンネットワークへ導入すると発表した。トラフィック(通信量)のさらなる増加を見据えた取り組みで、2027年度までに全国へ展開する。

今回の導入で商用化されるルーターは、コアネットワーク用のもの。通信機器をオープンソースのように開発し、ハードウェア・ソフトウェア・チップをそれぞれ異なる企業(ベンダー)の製品で組み合わせる「TIP(テレコムインフラプロジェクト)」を通じて開発されたルーターになる。

KDDIでは、TIPを通じて開発したルーターを、ピアリングルーターとして2023年6月に商用化。ピアリングルーターは、KDDIのネットワークとインターネットを繋ぐ場所に設置されるもので、大容量となる一方で、機能は比較的、シンプルなものという。

今回はそのピアリングルーターにつながる場所へ設置されるコアルーターとなる。一見すると通常のルーターと変わらないとのことだが、中身が異なる。パケットをスプレーのように分散して処理できるという。

オープン化したルーターを導入する理由

携帯電話やスマートフォンの進化に伴い、より美しい写真、より美しい映像を送ったり、観たりするようになった。通信量(トラフィック)が年々増えることは、長年指摘されており、KDDI代表取締役社長の髙橋誠氏も「トラフィックはバンバン伸びている。ちょっとこれから危険だと思うくらい」(2025年2月の会見で)と語るほど。

特にこれからは、生成AIがより一層身近になり、トラフィックの伸びに拍車がかかる見込みだ。

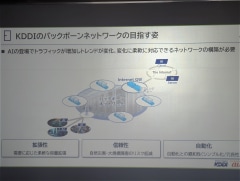

全国各地の基地局を結ぶバックボーンネットワークでは、通信量の拡大にあわせて光ファイバーもより高性能なものへ更新していく。それと同時に、通信をさばくルーターも、増設などが求められる。

だが、既存のルーターでは、たとえば筐体に設けられたスロット数に上限がある。上限に達してもなお、増設する必要があれば、新たな機材を追加したり、それまで使っていた機材をまるごと変えたりする必要があり、移行にどうしても時間がかかる。新機材を導入する前には検証も必要だ。ひとつの機材を検証・運用・ナレッジ・予備品といったかたちで揃える必要もある。

そこでKDDIでは、ネットワークに対するビジョンとして「オープン化で対応する」方針だ。通信機器におけるオープン化とは、ディスアグリゲート、つまりハードウェア・ソフトウェア・チップ、それぞれで異なるベンダーの製品を採用できる。

通信事業者にとっては、それぞれの領域で競争を期待でき、その分、コストダウンが見込める。ベンダーにとっても、大手が寡占してきた過去と比べ、新規参入できる余地が生まれる。

ディスアグリゲートで作られる通信機器を検証する場も、先述したTIPで用意されており、今回導入されるルーターはTIPを通じた成果のひとつ。TIPには、KDDIのほか、AT&T、ボーダフォンなど世界の通信会社も参画している。

2021年には、「DDBR」(Distributed Disaggregated Backbone Router)というクラスタ型ルーターが発表されている。DDBRは、TIPを通じて生み出された商用ルーターであり、既存タイプ(シャーシ型)と比べ、ピアリング、コア、エッジとどの場所で使っても、同じアーキテクチャー・機器を利用できる。増設もスロット数にとらわれないため、拡張性に優れ、今後は障害発生時の対応などでの自動化も取り入れられる。

DDBRそのものも、TIPを通じて標準化された仕組みであり、ほかの通信事業者も導入可能。KDDIのいう「ネットワークのオープン化」をまさに体現したもので、KDDIがDDBRを外販するといったことはなく、国内外の通信事業者・ベンダーによるエコシステムの成果となる。

KDDIコア技術統括本部技術規格本部チーフアーキテクトの熊木健二氏は「商用化し、フィードバックして、修正すべき点を洗い出す。ここがものすごく大きなポイント」と語る。

KDDIでは、まず東京・大阪で2025年度から段階的に導入。2027年度には全国での展開を目指す。