ガラホのLTE通信を限界まで使って分かった7つのこと

【AQUOS K SHF31】

小林誠

(2016/1/29 06:00)

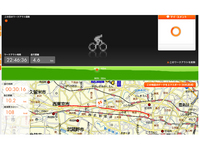

Androidを搭載したフィーチャーフォン「ガラホ」を毎月Wi-Fiで使い続けている筆者だが、おかげさまでパケット代は常に0円。バックグラウンド通信も、アプリの更新も、大量の迷惑メールがきたとしても、モバイルデータ通信をオフにし、Wi-Fiのみに接続している限り、パケット0円生活は揺るがない。

だが、それでいいのか、と。決して多数とは言えないガラホユーザーでありながら、さらに極端な節約生活だけを続けて、それが誰の役に立つというのか、と。

筆者は決意しました。Wi-Fiを封印して徹底的にモバイルデータ通信を使ってやろう、と。その先に月額4536円(税込)が待ち受けているとしても、何かつかめることがあるのではないか、と。

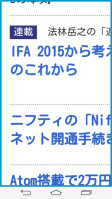

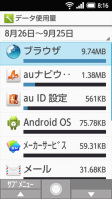

まず不安になるのがメールの受信や、バックグラウンド通信やアプリの更新など。それにセキュリティアプリも常時起動しているので、これらが勝手に通信量を増やしていくのではないか、と危惧したのですが1日程度ではたいしたことではありません。本体の設定で確認したかぎり、1MBもいかないこともしばしば。もちろんアプリの更新は通信量を食いがちですが、そもそも使っているアプリが少ないガラホではスマートフォンほど怖くない。

さらにこれらの設定はオフにしたり、Wi-Fiに接続するよう注意も表示されます。常識的な使い方をしていると不安はなさそう。もちろん10MB(月500円までで済む)は超えるでしょうが、190MB(ここから上限の月4536円)になるのは難しい。

では、続いてブラウザを開き、好き放題にネットサーフィンです。PCサイトばかり(スマホに合わせているサイトもありますが)を見るわけですが、これが意外とスムーズで面倒にならない。4G接続、スペックも高いガラホですと、かつてのフィーチャーフォンのようなPCサイトの見づらさがだいぶ抑えられています。

そして1時間もWebサイトを見ていると1MB程度にはなります。ただ、意外とこれまた通信量の消費ペースが遅い。というのもガラホは画面が小さいので、かつてのフィーチャーフォンより操作はスムーズでも、閲覧スピードはスマホより遅い。ときどき拡大しないと読めない、見えないといったこともありますし。自然とWebページをあまり開かなくなり、通信量を節約しているようです。

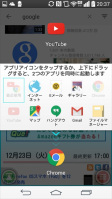

ならば動画をたっぷり見てやろう、とYouTubeのサイトを開きます。ガラホ向けアプリは無いもののブラウザ上でYouTubeは見られます。一時停止などの操作ができないので若干不便ですが、動画を垂れ流しにはできる。

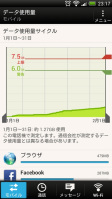

これで10分程度の作品を見れば通信量数十MB! さすが動画の通信量は桁違い。30分程度の動画を何本か再生したところで月額4536円となる190.6MBを超えました。せいぜい合計1~2時間の動画で4500円余りを払うなんて、もう自分で始めたテストなのに結構なショック。

しかし、ひとまずあっさりと料金の限界に達し、第一の目的は達成。あとは通信速度が128kbpsに制限されるデータ通信量2GBを目指すのみ。ひたすら長い動画ばかり再生。

……が、動画を見ているとバッテリーの減り方が凄まじい。500MB分まで見たところでバッテリー残量は2%に。充電しながらYouTubeの再生へ。20分、30分、1時間の動画を何本も流しながら、途中睡眠や休憩や再生忘れがあるものの、ようやく2GBに達したのが2日目の夜。

が、実はそれでも低速通信にはなりません。本体の設定とは誤差があるというのもありますが、速度制限が始まるまでにタイムラグがあるようです。筆者はこの2GB超後の高速通信を「ボーナスタイム」と呼んでおります。

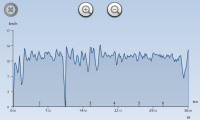

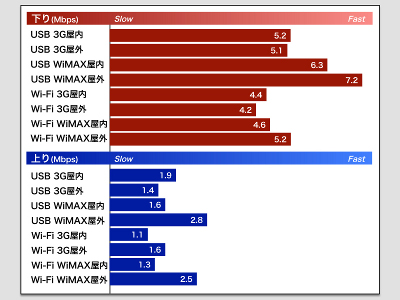

このボーナスタイムが長く続きまして、2GBを超えてから約20時間、4GBを超えてからも4時間程度は通信速度が実測10~40Mbpsでありました。このボーナスタイムがいつでもあるのか、いつまで続くのか何も保証はできませんが……。

というわけでテスト開始ほぼ丸3日で、ついに通信速度が実測117kbpsと、高速通信の100分の1というザ・低速になりまして、YouTubeも「2秒で止まる」という状況に。間違いなく限界です。

正直、こうなるとWebサイトを見るのも時間がかかりまして、かつてのフィーチャーフォンのよう。率直に言ってPCサイトなんか見てられません。使えるのはメールやLINEといったテキストのやり取り程度。

もっとも、締めとして最後にデータチャージをして高速通信に戻せばいいわけですが……あれ? 戻せない。そう筆者のAQUOS K SHF31の「LTEダブル定額」や他のauガラホでも「ダブル定額」ではデータチャージができないのです。データ定額を選べればよいのですけど……。たぶんそんな人はガラホユーザーでは少数派。

というわけで最後の最後にガラホらしいオチがついて終了となりました。とはいえ、料金を気にしなければガラホのポテンシャルもなかなか。もっともその料金が一番ネックなのですけど……。

以下、限界を目指して分かったこと。

1. モバイルデータ通信(LTE)を使うと10MB(月500円)以上に。

2. ただしWebサイトを見なければ、10MBで収まる可能性アリ。

3. Webサイトの閲覧だけで190MB(月4536円)は超える。

4. ブラウザでもYouTubeを快適に見られる。

5. 動画のバッテリー消費は早い。

6. 動画を毎日見ていると低速通信に。

7. 低速通信から高速通信に戻せない。

結論はWi-Fiを駆使しようってことでしょうか(ありきたり)。

Androd 5.0バージョンアップ・その後~Smart Lockが表示されない時は?

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2016/1/28 06:00)

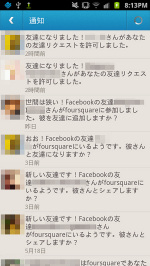

前回の記事でも触れましたが、isai FLのOSがAndroid 5.0に無事バージョンアップ。最初のうちはロック画面での通知表示に慣れませんでしたが、その後「興味のない通知は即刻スワイプして消せばいい」ということにようやく気付きまして、より快適に使えるようになりました。

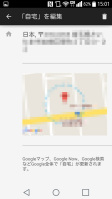

さて、Android 5.0化に伴う新機能の1つに「Smart Lock」があります。詳しくは甲斐さんの以前の記事をご覧いただくとして、自分なりに用途をかみ砕くと「自宅にいるときだけ端末ロック解除のPIN入力を省略できる」のが一番のメリット。まぁご結婚・同棲されている方がこの設定にすると色々疑心暗鬼を生みそうですが……。

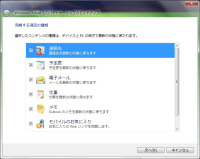

Smart Lockの設定は端末の設定画面から行う……のですが、ここで筆者の場合はちょっとトラブル発生。サポート文書などを読むと、設定→画面のロックと選んでいくと設定項目があるはずなのに、なぜかその痕跡がまったくなし。項目がグレーアウトされているわけではなく、そもそも表示されていません。これは一体どういうことか?

設定メニューの配置からみて、最初は特定の画面ロック解除手段、例えばPIN入力の時はダメでパターン入力の時はOKなのかと思いましたが、どうやら違う模様。端末を再起動したり色々試しても無理でした。

最後の頼みの綱でネット検索をしますと、やっぱり答えがありました。そもそもの前提として、端末設定の「セキュリティ」→「Trust agents(信頼できるエージェント)」でSmart Lockをオンにしておかないと、設定値自体が表示されないのです。これはisai FLだけに限らず、Android端末全般の仕様のようですね。手元にあったAndroid 6.0端末(Nexus 6)でも同様の現象を確認しました。

isai FLでTrust agents設定がオフだったのは、それがデフォルト値だったのか、はたまた筆者が設定を変えて忘れていただけなのかは不明です。ただ、表示の仕様を鑑みると、頭の隅に置いておけば、いざという時に慌てずに済むでしょう。

さて、肝心のSmart Lock機能ですが、オンにしてしまえば後は簡単。Googleマップなどを使うときに自宅の位置を登録しておけば、その値がSmart Lockでもすぐ有効化できるようになっています。もちろん、その他の場所を追加することも可能です。

また、場所ではなく、特定のBluetooth機器が周囲にあるかどうかでもロックの省略が可能です。個人的に、Android Wearにもいよいよ手を出そうと考えているので、入手でき次第、こちらでご紹介したいと思います。

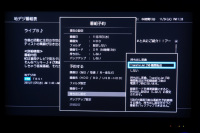

スマホを「置くだけ」で録画番組を転送できるF-02Hの便利な連携機能

【arrows NX F-02H】

甲斐祐樹

(2016/1/25 06:00)

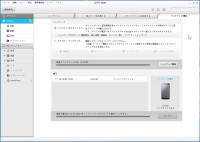

arrows NX F-02H独自ではないものの、今のところF-02Hならではの機能、それが「SeeQVault」という新たな著作権技術に対応し、レコーダーに録画した番組を“置くだけ”でスマートフォンに転送できる機能です。

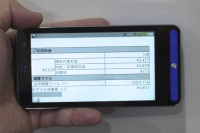

この機能を利用するためにはSeeQVault対応のレコーダーとmicroSDカード、そして本機能に対応したアダプター「BSCRTQ01/V」とSeeQVault対応スマートフォンが必要なのですが、現状この機能に対応している端末はF-02Hのみ。というのも、この仕組みはSeeQVaultに加えて、超高速でワイヤレスにファイル転送できる「TransferJet」という機能も組み合わせて実現しており、TransferJetに対応している機種そのものがこのarrowsシリーズのみだからなのです。

幸いに今回はレビュー用途として対応レコーダーやアダプターもお借りしており、この環境を使って改めて置くだけ録画を試してみました。環境さえ揃っていれば使い方は非常に簡単。まずは番組を予約録画する際に「TransferJet機器転送」をオンにしておくと、録画した番組は自動的にアダプターへダビングされます。

あとはF-02Hにプリインストールされている「SeeQVautプレーヤー TJPlus」を起動し、アダプターの上に「置く」だけ。アダプターにダビングされた番組を転送することができます。転送時間は超高速で、1時間番組も約2分で転送が完了。朝の忙しいときには非常に助かります。

テレビ番組が大好きなので録画した番組を外出先で楽しめる機能は今までいくつも試したのですが、この置くだけダビングはとても手軽なのが嬉しい。Wi-Fi経由のダビングよりも転送速度が圧倒的に速く、USB接続のような煩わしさもない。動画を本体に保存するためストリーミングと違っていつでもどこでも高画質な動画を楽しむことができます。

現状は対応機器の少なさが唯一のネックですが、今後は対応機器ももっと拡充させるはず。一番の課題である対応スマートフォンもF-02Hを手に入れたことで、後はレコーダーとアダプターがあれば環境も一通り揃えることができる。このタイミングで自宅のnasneが故障してしまったこともあり、いっそのことこの機能に対応したレコーダーに買い換えてしまおうかと悩んでいる今日この頃です。

なお、本機能については遼誌AV Watchでもう少し詳しくレポートしているので、興味ある方はそちらもご覧下さい。

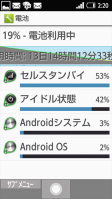

VoLTE端末なのに音が悪いまさかの原因

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2016/1/5 06:00)

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年もいろんな端末を使ってきたが、プライベートで使用している端末は「isai VL LGV31」のまま。使い始めたのが2014年12月なので、丸々1年使ってきたことになる。正直なところ、こんなに長く使うとは予想だにしなかったのだが、大きな不満もなく使えているあたりは、ワクワク感を表現しきれていない昨今のスマホ市場が抱える課題とも言えるだろう。

そんな状況に輪をかけて、冬モデルのナインナップを意識的に絞ってきたau。機種変更したくなるような端末があったかというと、そうでもなく、こんな状況が続くようなら、MNPで他のキャリアに乗り換えるなり、SIMフリー端末をメイン回線に昇格させるなりすることも検討せねばなるまい。

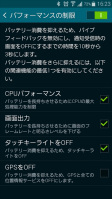

状況説明はそれくらいにしておいて、isai VLである。こちらの記事にもあるように、11月の時点でAndroid 5.0にOSがバージョンアップされたことで製品寿命が延びたことは確かだ。OSが5.0になったからと言っても、それほど大きなUIの変更はなく、使い勝手の面で戸惑うことはない。

バージョンアップ後、何となく電池のもちが悪くなったような気がしないでもないが、購入から1年が経過していることを考えると、バッテリー自体の劣化が進んでいる可能性もあり、正確な評価は難しい。

もっとも、バッテリー以上に1年使いこんだ影響が出たのがマイク穴。インカメラの右にある小さな穴がisai VLのマイクなのだが、ここに手垢やら埃やらが詰まった結果、いつの頃からか通話時の自分の声が相手に伝わりづらい状態になっていたようだ。Bluetoothヘッドセットの音質テストをする過程で、なぜかヘッドセットを使った方が圧倒的に音がいいという評価になってしまい、端末を調べてみると、マイク穴にえらくゴミが詰まっていたのだ。詰まっていたゴミを取り除くと、あら不思議。au VoLTEの実力が復活した(笑)。

端末を長く快適に使い続けるには、ソフトウェアだけでなく、ハードウェア側のメンテナンスも大切、ということに気づかされた一件である。

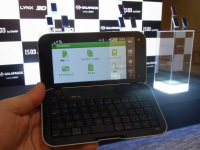

ガラホ vs. テンキー搭載スマホ、どちらが良いのか?

【AQUOS K SHF31】

小林誠

(2015/12/25 06:00)

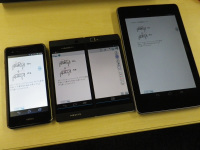

筆者の手元には2011年6月発売、つまり4年半前のAndroidスマートフォン「AQUOS PHONE IS11SH」がある。この機種の特徴はテンキー搭載。本誌の読者なら、かつてテンキー搭載のスマホがポツポツと現れ、あっさり消えていった時期があったことを覚えているだろう。まさにその時代の機種である。

そして筆者は今、Android搭載のフィーチャーフォン「AQUOS K SHF31」、通称“ガラホ”と呼ばれる機種も持っている。こちらもテンキー搭載だ。当然、戦わせるしかないではないか(強引)。

まず、両機種の主なスペックとして3項目を比較してみよう。

| 機種名 | IS11SH | SHF31 |

|---|---|---|

| OS | Android 2.3.3 | Android 4.4.4 |

| CPU | MSM8655 1.4GHz(シングルコア) | CPU/MSM8926 1.2GHz(クアッドコア) |

| 連続通話時間 | 約400分 | 約620分 |

スペックシート上はSHF31の圧勝である。この3項目を見ただけでもSHF31の方が、サクサクであり、動作は安定し、スタミナもあるであろう、ということが容易に想像できる。SHF31はフィーチャーフォンタイプとはいえ、4年半前のスマートフォンに負けるわけにはいかない。

だが「使ってみたら違いはよく分からない」ということも、世の中にはよくある。せっかくテンキーを搭載しているのだから、文字入力の時間で勝負しようじゃないか。

対決時の入力文章は「いつもお世話になっております。ライターの小林です。12月31日の除夜の鐘の件、よろしくお願いいたします。」という、若干意味不明な内容とした。

まずテンキーの実力を見るため、予測変換は使わず、全文を入力することにした。当然片手操作だ。3回入力をして最短タイムが以下の通り。

・IS11SH……2分0秒739

・SHF31……1分55秒816

その差、5秒。SHF31の勝ちだが、IS11SHがだいぶ健闘している印象だ。「4年半で5秒しか短くできないのか!」と体罰教師のようにガラホを叱りつけたい気分だ。いや、しかし予測変換を使って入力するのが普通だ。その場合どうだろうか。最速タイムは以下の通り。

・IS11SH……42秒013

・SHF31……35秒212

その差、7秒。4年半で……以下、略。実は文字入力のレスポンスはIS11SHとSHF31でそう差が無いように思える。むしろIS11SHはテンキーのボタンひとつひとつが小さく、窮屈なせいで誤入力が多発する、そのせいで時間をロス。逆に言えばテンキーが大きければこの時間差は覆せる。

それにしても筆者は4年半前の機種がいまだサクサク使えることに驚いたし、良い勝負をしてくれて嬉しかった。もちろんアプリを入れたり、使い続けるうちに重くなり、不具合多発になるのだろうけど、とりあえず自由にアプリをインストールできるし、Gmailも使える。この点は本当に魅力だ。

現状、ガラホと呼ばれる機種の機能は、スマホと比べるとだいぶ制限されている。それが良いという人もいるだろうが、物足りない、という人もいるはず。もしかして今こそ、IS11SHのようなテンキー搭載型のスマートフォンの出番ではないか……。

いや、結局受け入れられるかどうかは料金次第なんでしょうけど。確実に言えるのは「IS11SHよ、お前は早過ぎた」と。あとテンキーが狭過ぎた。蛇足でしたね。

isai FLをAndroid 5.0にバージョンアップしてみた

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/12/21 06:00)

今年6月の発表以来、今か今かと待ちわびていたisai FLのAndroid 5.0バージョンアップがついに実施されました。私も11月下旬にアップデート作業を行い、およそ3週間ほど使ったところです。

実機にアップデートを適用するとAndroidのバージョンは「5.0.2」となっていました。詳しい概要は本誌のニュース記事や、auのサポートページのPDF文書をご覧いただくとして、私が気になった変更点をいくつかご紹介します。

まずはロック画面。画面右下にカメラアイコンが表示され、これを左にスワイプすると端末ロックを解除しなくてもカメラが起動するようになりました。もともと、isai FLでは本体背面の音量ボタンを長押しでもカメラが起動しました(この仕様はバージョンアップ後も残っています)。とはいえ、画面からショートカット起動するほうが世間的には多数派でしょうから、現実的な対応かと思います。

そして、最近利用したアプリの一覧がカード型になりました。これを見る度にくるくる名刺ホルダーを思い出す……という話はいいとして、以前はサムネイルがタイル状に並ぶタイプでしたから、ユーザーインターフェイス的には一番大きな変更ではないでしょうか。

正直申し上げると、以前のタイル型のほうが個人的には好きです。一覧性が高く、各サムネイルを長押しすればアプリ終了もできましたので。ただ、新バージョンでもしっかりと「すべて消去」は残っています。何十ものアプリを1個ずつ右にスワイプして終了する必要はありません。

今のところ一番嬉しい変更は、「サウンド中断時間」のアイコン表示です。この機能を利用すると、電話着信やアプリ通知などの音が鳴らない時間帯(例えば深夜帯)を設定できます。この機能をオンにしておくと、画面左上に三日月アイコンが表示され続け、該当時間帯になるとそのアイコンが若干変化するという仕様になってしまいました。

ただ、今思うと「画面左上」というのが結構クセモノでした。例えばGmailやTwitterでメッセージが届いたときのアイコンも左上に出ます。ですから、ポケットから端末をすぐ取り出した直後などに画面を見ると「おっと何かのアイコンが出ているな?」と瞬間に判断し、そこで実際に目をこらすと、緊急性のないサウンド中断時間アイコンが出ていて「おっとっと早合点」みたいな状況になることがあったんです。これはまぁ、筆者にもそろそろ老眼が近づいてきたという証拠なだけかもしれませんが……。

Android 5.0へアップデートされたことにより、この「サウンド中断時間」という名称および機能が「通知の鳴動設定」に整理・統合されました。そして肝心のアイコンは画面右上の時計表示側に移動し、アイコンも星型になりました。ほんのわずかな違いなのですが、日常的に目にしている部分だけに大きな変化を感じています。

端末自体のパフォーマンスやバッテリー性能については、ほとんど変化を感じていません(あくまでも主観ですが)。また、特定のアプリが起動しないといったトラブルにも遭遇していません。端末の2年縛り明けまで残り約7カ月。もうしばらく、isai FLを堪能させていただきますよ!

isai vividの背面を純正本革カバーに衣替え

【isai vivid LGV32】

法林岳之

(2015/12/7 06:00)

12月に入り、いよいよ冬商戦も本番。すでに各社の新製品は11月までに発売されていて、ボクの周りでも買い換えた人を見かけるようになってきた。総務省が進めている『携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース』のおかげで、この先、月々サポートなどの月額割引制度がどうなるかがわからないので、割引が切れるタイミングの端末(回線)は早めに買い換えないと……とも考えている。

ただ、そんな冬商戦の中で、今ひとつ新鮮味に欠けているのがau。Xperia Z5 SOV32など、新製品はいくつか出ているけど、秋冬モデルの発表会を行わなかったこともあって、ちょっと話題性に乏しい気がする。12月3日の「au発表会 for ママ」で発表されたハンドソープで洗える「DIGNO rafre KYV36」も面白い取り組みだけど、ちょっとボクが使うジャンルではない感じだし……。おそらく、春商戦向けに強力なモデルを用意しているんだろうから、買い換えのタイミングを近づいてる人はそのタイミングまで待つしかなさそう。

ちなみに、ボクが今、auの回線でメインに使っているのは2015年夏モデルの「isai vivid LGV32」。本誌の読者のみなさんなら、ご存知の通り、このモデルはauオリジナルモデルながら、今年4月に発表されたLGエレクトロニクスのグローバル向けフラッグシップモデル「G4」をベースに開発されている。

実は、ソウルの発表会でG4を初めて見たとき、背面の革張りカバーが非常にカッコ良く、日本でも出してもらえないかなと期待してた。そこで、2015年夏モデルとして、isai vivid LGV32が発表されて以来、何度となく、auやLGエレクトロニクスの担当者に「レザーバージョン出してよ」とお願いし、「ケータイしようぜ!」でも「レザーバージョン、早く出してくれ」とプレッシャーをかけてきた。

そのプッシュの効果があったのかどうかはわからないけど、isai vivid LGV32の発売から約半年後、ついに「レザーブラック」と「レザーブラウン」のカラーバリエーションが追加されることになった。しかもレザーの背面カバーだけの販売も行われるというのだから、これはもう入手しない手はない! ということで、早速、ゲットして、装着してみた。

レザーカバーの2色のうち、どちらを選ぶかを最初はちょっと迷ったけど、端末のボディカラーがシャンパンだったので、「シャンパンに合うのはレザーブラウンですよ」という関係者のアドバイスを聞き入れ、こちらを選ぶことにした。スマートフォンの背面が革張りというのは、触った感じも独特だし、持っているときの見た目もなかなかシブくて、いい感じというのが第一印象。

ただ、カバー交換後にちょっと困ったことがひとつ。というのもisai vivid LGV32には、ストラップ穴がないため、これまでは本体の背面側にクリアカバーを装着して、そこにネックストラップを付けて、首から提げる形で利用していた。ところが、レザーカバーは標準のカバーよりも革の分、分厚くて、クリアカバーが付けられないうえ、クリアカバーを付けたんじゃ、せっかくのレザーの質感が楽しめなくなってしまう。そこで、しかたなく、首から提げる端末はNTTドコモのメイン回線で利用しているAQUOS ZETA SH-01Hに変えて、isai vivid LGV32は胸ポケットにしまうことにした。

レザーカバーを装着したisai vivid LGV32は、まだ数日しか使っていないけど、本体の背面のフォルムとも相まって、手にしたときの感触が非常に良く、今まで以上にフィットする印象だ。ある程度、使い込んでいけば、革の風合いも良くなっていきそうだが、ボクらの場合、その頃には次のモデルに買い換えてるかもしれないのが……。とは言え、こういうレザーの背面カバーで端末のイメージが変わるんだったら、発売から半年や一年のタイミングで、ちょっと『お金のかかった』純正のカバーを出すのも手かもしれませんね。ぜひ、次期モデルや他のモデルでもご検討ください。もちろん、次期モデルではストラップ穴をお忘れなく……(笑)。>KDDIさん

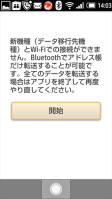

ガラホの機種変更はポジティブに諦める、が肝心?

【AQUOS K SHF31】

小林誠

(2015/11/27 06:00)

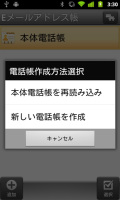

不安である。Androidを搭載したフィーチャーフォン「AQUOS K SHF31」の機種変更が不安である。というのも、実際にデータを移そうとなると、「このデータは移せるのか」と不安がたっぷり出てくる。しかもMNPなのでキャリアも違います、なんて場合はもう怖くて仕方がない。

というわけで、筆者のまわりの端末を使い、AQUOS Kのデータ移行についていろいろ試してみた。MNPも含めると主に以下のパターンがあると思う。

・フィーチャーフォン(ガラケー)から移る

・Androidスマートフォンから移る

・iPhoneから移る

・これらの逆パターン(ガラホから移る)

さらに、

・同じキャリアから移る

・違うキャリアから移る

が加わる。

心底面倒くさい、とは思ったものの、そこは機種変更のたびにトラブルに見舞われてきた現代人。今ではキャリアがデータ移行の方法をWebサイトで丁寧に説明しているので、確認すればよいのだ。

で、筆者はauのページを確認したわけだが、microSDカードや赤外線、Bluetooth、専用アプリを使ってデータ移行ができるので、意外とラク。さらに何が移せるのか、何を諦めなければならないのか、事前に確認できると心の準備が整う。

そう、“諦める”。このネガティブな言葉を、ここではポジティブに捉えていきたい。不安がってはいけない。前向きに諦めるのだ。なにしろガラホは、いろんなものを諦めてシンプルに使いたい人のための端末なのだ。「今まで使ってきたデータすべてを移したい!」なんて、そんな夢を見ちゃいけない。それをしたらシンプルではなくなる。

さて、具体的に何を諦めるのか。Android非搭載のフィーチャーフォン(ガラケー)からデータ移行をする場合、多くのガラケー専用サービスが終了しているため、移すデータは電話帳、メール、カメラで撮影したファイルが中心になりそう。これらならキャリアが違っていても移しやすい。

独自のアプリ、ファイル形式・フォーマットのデータがある場合は(主に音楽や動画、電子書籍だろう)コンテンツ会社が対策をしていない限り、移行を諦める。が、その数は少ないだろう。

スマホブームが始まった頃は、ガラケーからスマホにコンテンツを移すのにえらい苦労した覚えがあるのだが、「そもそも移すコンテンツがもう無い」という、この分かりやすい現状。ただし、「おサイフケータイ」については、ガラホに限らずそれぞれのサービスで残金の移し方が違うので、ご注意を。

iPhoneやAndroidスマホからのデータ移行は、もっと諦めが必要。なにしろこれまで入手してきたアプリのほとんどが移せない。これまでのアプリ代は全部無駄! もうガラホに機種変更することは、節約なのか無駄使いなのか、よく分からなくなってくる。

もっとも本誌の読者なら分かりきったことだが、アカウントを削除しなければ、再びスマホを買ったときに、それらのアプリは使える。そもそもiPhoneもAndroidスマホも、Wi-Fiで使えるのだからそのまま使い続ければ無駄にはならない。

むしろもっと気になったのが、Androidスマートフォンからガラホに移る場合、microSDカードを使ったデータ移行がメイン操作になるのだが、ガラホ側はmicroSDHC 32GBまでしか対応していない。スマホで64GBとか128GBのmicroSDXCカードを使っている場合、そのカードでデータを移そうとしてもガラホは対応していないので諦める必要が……ってそんなヘビーユーザーはガラホに移らないのかな?

ま、そんなときは昔のスマホやガラケーの箱、引き出しの奥に仕舞われている2GBのmicroSDカードを使ってほしい(意外に本当に残っている)。

ただ、アプリだけでなく、GmailやGoogleカレンダーのデータが移行できない(というか使えない)というのはかなり痛い。ガラホに「お前Android入っているんじゃないんかい!」と怒りがっ……いえ、ここは心穏やかに。

一方、ガラホからデータ移行をする逆パターンは非常にシンプル。考えてみるとガラホはガラケー以上に保存するデータの種類が少ない。電話帳、メール、カメラのファイルといった必須のデータは当然移行ができるし、アプリの多くはauスマートパスに紐付けだから移行する必要はなく、LINEもアカウント(電話番号)に紐付け、音楽サービスのLISMO(あるんですよ、まだ)が気になったものの、これもau IDに紐付け。特殊な移行が無い。

こうデータ移行という視点で見ていくと、いろいろ諦めているものの、もしかしてガラホってスマホはもちろん、ガラケーよりもシンプルなんじゃないか、と。実に前向きな捉え方である。

もっともガラホへの画像移行後は1枚ファイルが破損して見られなくなり、発着信履歴の移行後は、履歴を見ると常にホーム画面に戻る謎の現象が発生(再起動で正常になったけど)。そんなときは諦めて……ばかりじゃいけませんかねえ、やっぱり。

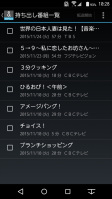

プリンター会社の年賀状印刷アプリがかなり便利になっていた

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/11/26 06:00)

いつもはisai FLの独自機能を中心にご紹介していますが、今回は番外編的に汎用アプリの話題などを1つ。年末が近いので、年賀状を編集・印刷できるスマホアプリの状況を調べてみました。

年賀状アプリの傾向はおおまかに分けると2つ。まずは印刷会社系のアプリです。スマホ上で作った印刷データを業者へ送信し、代わりに印刷してもらうというもの。高品質ですが、多少納期がかかります。

もう1つがプリンターメーカー系のアプリ。自宅や仕事場にあるプリンターで直接印刷するので、そのできばえをすぐ確認できます(もちろんプリンターをお持ちでなければダメですが……)。今回はこちらをメインに取り上げます。

我が家で使っているエプソン製プリンター用には「スマホでカラリオ年賀2016」という無料アプリがリリースされています。数年前から改版が続けられており、今年のバージョンではついに宛名印刷に対応。実用性がグッと向上しました。

操作法は、PCの年賀状印刷ソフトを一度でも使ったことがある方なら、恐らく迷わないでしょう。写真入り年賀状のデザインもテンプレートを選んで作れますし、イラスト主体の年賀状もいけます。

さて新機能の宛名印刷は、1件1件データを手入力してもOKですが、スマホに保存された電話帳データを読み込むこともできます。同期ではなく、あくまでも読み込みなのが個人的には良いと思いました。年賀状の住所録は年に1回しか使いませんし……。

利用にあたってはプリンターやインクが当然必要ですが、無料アプリでここまでできるのは本当にスゴイです。100枚単位で年賀状を印刷する方はともかく、仲のよい友達宛に4~5枚だけ作ってみたいという方にはピッタリでしょう。

もちろん、有料の市販アプリと比べて収録済みテンプレート・デザインが少な目ではあります。とはいえ、ここ数年の技術進歩を考えると、来年あたりからは追加コンテンツ的に販売するとか、いろいろな発展の可能性があると思います。

今回はエプソンのアプリを紹介しましたが、ブラザーの「Brother 年賀状プリント」でも文面・宛名印刷が可能です。また、キヤノンは日本郵便の「はがきデザインキット 2016」をオススメしていますが、こちらは文面印刷のみ(宛名印刷非対応)とのこと。ご自宅のプリンターに合わせて、使ってみてください。

URL

- エプソン スマホアプリで年賀状

- http://www.epson.jp/katsuyou/nenga/smart/

- ブラザー 年賀状アプリ

- http://www.brother.co.jp/product/printer/sp/about/nenga/

- キヤノン はがきデザインキットで年賀状をつくろう!

- http://cweb.canon.jp/pixus/special/room/nenga/designkit/

「白ロム」のau端末をSIMロック解除してみた

【Galaxy S6 edge SCV31】

石井徹

(2015/11/17 06:00)

今年の5月発売以降の端末から、3キャリアでSIMロック解除に対応するようになった。auではこれまでSIMロック解除に対応していなかったが、4月発売の「Galaxy S6 edge SCV31」より全機種でSIMロック解除に対応することとなった。

このSIMロック解除、3キャリアとも「購入後6カ月経過後」という条件を設けているが、各社で細かい条件に違いがある。例えばNTTドコモでは、過去にSIMロック解除履歴がある回線ならば、6カ月を待たずにSIMロック解除できる。そしてauでは、3キャリアで唯一、「auでの購入履歴がある端末」ならば、購入者本人以外でもSIMロック解除に対応するとしている。

つまりauでは、中古で販売されている端末、いわゆる「白ロム」でも条件を満たせばSIMロック解除に対応するということ。KDDIが公開しているSIMロック解除の案内ページでは、端末に割り当てられた「IMEI」を入力することで、SIMロック解除が可能かどうかと、解除が可能になる時期について知ることができる。

筆者は先日、とある中古携帯ショップに立ち寄った。そこでauの「Galaxy S6 edge SCV31」を発見。店員さんの許可をもらった上で、件のSIMロック解除の案内ページでその端末のIMEIを入力して調べてみた。すると、その日の翌週にはロック解除できることが判明。「SIMロック解除を試してみたい……」という不純な(?)動機から、購入してしまった。

そして翌週、案内ページの表示「○」つまりSIMロック解除に対応となった。ユーザー自身が購入した端末なら、そのままWeb上でSIMロック解除の手続きができるが、白ロムの場合はauショップでの対応となるようだ。

auショップに持ち込んでみると、スタッフがIMEIから端末の情報を確認しながら10分程度で解除の手続きが完了。端末に触れることは一度もなかったが、手続き後、すぐに他社のSIMで利用可能な状態になったようだ。auショップでのSIMロック解除手続きは手数料3240円(税込)がかかるが、au回線も持っている筆者の場合は、通信料とあわせて支払う形になった。

さて、SIMロック解除した「SCV31」にNTTドコモのSIMを挿してみると、「サービスプロバイダーポリシー」の更新を求めるダイアログが出現。指示に従ってWi-Fi環境で更新すると、ほどなくして「H」表示となり、3Gで接続した。端末の設定から、接続先の設定(APN)を入力すると、しばらくして「4G」表示となった。ネットワークへの最適化がされていないからか、3GからLTEへの移行はやや遅め。

少し意外だったのが、VoLTEへの対応。「SCV31」は、au VoLTEに対応した機種だが、ドコモのSIMで使う際は、3G(W-CDMA)での通話となるようだ。ネットワークを「4Gのみ」設定して、発信を試してみたが、通話することはできなかった。

また、auのVoLTE非対応のLTEプランを契約しているSIMカードでは、SIM自体を認識しなかった。

そもそも、各キャリアが動作を保証しているのは、端末にあった自社回線を利用している場合のみ。SIMロック解除には対応するが、他社のSIMで利用できない機能があったとしてもサポートを受けることはできない。また、au端末の場合は、他社のSIMでは「@ezweb.ne.jp」のメールやスマートパスなど、au IDを利用するサービスは利用できない。

もちろん、白ロム端末では壊れた際の交換機サービスなどを受けることができないので、そこを了解してから自己責任で挑戦してみるべきだろう。

試した上で筆者は、国内キャリアで並列販売されているAndroid端末は、使うキャリアで買う方がいい、という感想をもった。それでも海外で使いたい場合や、「このメーカーの機種をこのキャリアで使いたいけど販売していない……!」という場合にSIMロック解除という選択肢ができたのはうれしいところ。

なお、mineoでは18日より、auのVoLTEに対応したMVNO方式のSIMカードが提供することを発表している。このSIMカードをau販売の端末で利用するためには、SIMロック解除が必要だそうだ。筆者も申し込む予定なので、届き次第、「SCV31」でのレポートをお届けしたい。

音声定額でイヤホンマイクの価値を見直す

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/11/2 06:00)

昨年、音声定額プランが登場してからというもの、本当によく自分のスマホで通話するようになった。実は、会社の引越に伴って社内の電話システムがリニューアルされ、使いづらくなったというのもその一因だったりするのだが、メールを書くより電話した方が手っ取り早い、という感覚が確実に自分の中に定着しつつある。

そうやって頻繁に電話をかけるようになると、自然とかかって来る電話も増えていくことになる。こちらから電話をかける場合はスマホを耳にあてて普通に話すスタイルで構わないのだが、問題はイヤホンをしてスマホで音楽を聴いている時に電話がかかってきた時である。

マイク無しのイヤホンを使っていると、急いでイヤホンを外してスマホを耳にあてるか、イヤホンをしたままスマホのマイク部をあごの近くに持って来て通話することになる。どちらも決してスマートではないし、後者に至っては人間の所作として異様で美しくない。

スマホで使うなら、やっぱりイヤホンもマイク付きがいいよね、ということで、エレコムのデュアルドライバー搭載のイヤホン(EHP-CS2D3510WH)を使い始めた。正直、“エレコム=音楽”という印象は全くないのだが、ここ最近、ハイレゾ対応のイヤホンを続々発売しており、実際どうなんだろ? という興味本位で試してみることにしたのだ。

そもそも、Bluetoothの方が楽じゃないか、という話もあるのだが、飛行機の機内で使用が制限されることや、ヘッドセットの充電の面倒といった筆者自身の性格もあり、ワイアードなイヤホンマイク最高、となった。

で、使用感なのだが、ヘッドホン素人の筆者からすれば、十分満足のいく音だ。ハイレゾ対応ではないが、標準価格1万円程度というお値段相応の価値をもたらしてくれる、というか実売4000~5000円という価格はお買い得とも言える。そして、音楽を聴いている最中に電話がかかってきても、口元付近にくるマイク部のスイッチをポンと押してそのままハンズフリーで通話開始。今さらではあるが、実に楽。

イヤホンマイク自体は昔からあるし、珍しいものでもないが、音声定額サービスの影響で長電話するようになると、スマホを耳に押し当て続けるのも疲れるし、改めてその存在意義を実感している。

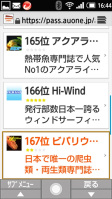

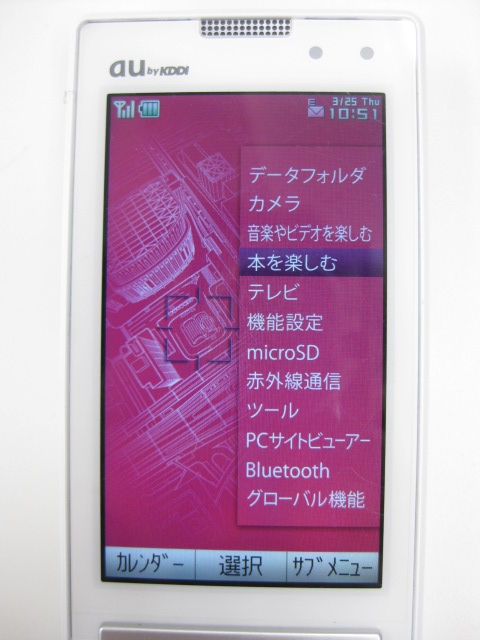

ガラホで使えるアプリを片っ端から試す

【AQUOS K SHF31】

小林誠

(2015/10/28 06:00)

アプリの利用に制限がかかっているガラホ(Android搭載フィーチャーフォン)では、インストールできるアプリが大変少ない……のだが、まったく追加ができないわけではない。筆者の使っているAQUOS K SHF31にはauスマートパスのアプリランキングを確認し、ダウンロードすることができる。これを見ると167本のアプリが掲載されている。

これは期待大である。100本以上のアプリが使えるのならば、さすがに有名どころのアプリが並んでいるはずだ……と思ったが、どんどん使ってみるとアレレのレ。そうでもない。全然無い。まあそうだろうな、とは思っていたけれども……。

まずつまずくのが、これらのアプリがauスマートパス用ばかりという点。auスマートパスはアプリやコンテンツが使い放題、クーポンや特典もあるというサービス。だが月372円の利用料が発生する。パケット料金を下限の500円に! などという節約ユーザーには痛い。

が、使えないのでは仕方ない。申し込もうじゃないか。ようは使いたくなるアプリがたくさんあれば元がとれ、結果的に節約になる。

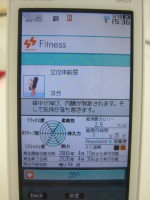

それではアプリランキングの上位陣を見ていくと、常に1位と言ってよいのが「ウイルスバスター for au」。スマホでは実はまったく使っていなかった筆者、さらにアプリのインストールを制限されたガラホなんて絶対不要じゃない? ……などと油断していると、えらい目に合うので入れるのが正しいのかもしれない。

他にも「マカフィーセーフコール for au」というセキュリティアプリもあるのだが、こちらはかなり差をつけられて80位あたりに。何が違うのかと言えば、マカフィーは迷惑電話・詐欺電話を拒否、警告する。電話はあまり使わないから下位なのだろうか。

さて、トップ10の常連に「レコチョク 着うた for auスマートパス」というアプリがある。これ「着うた」が買えるのかと思いきや情報を見られるだけ。楽曲はプリセットされているLISMOのストアから買う。あれれ。

さらに「Eメール」というauのアプリも上位にあるのだが、え、もしかしてPCメールを受信できるのかな? などと期待したら、これ「対応していない」と出る……えぇーガラホ向けじゃないのかい……どうやらランキングのアプリすべてが使えるとも限らないようだ。

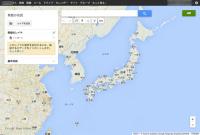

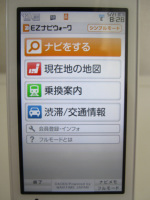

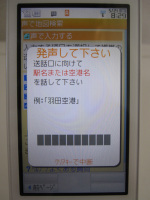

これは便利だろう、と思ったのが「乗換NAVITIME for auスマートパス」。が、これはWebアプリ。いや便利だからいいのだけど、結局ブラウザ。そうなると筆者はガラホをWi-Fi接続し、モバイルデータ通信をオフにしているから、外出先ではたぶんあまり使えないね……いや、筆者が悪いんですけど。

それならこれはどうだ「進撃の巨人 for auスマートパス」。電子コミックが読める……と思いきや、アプリ名のあとに「限定壁紙/ミニゲーム」とある。違う、俺が求めているのはこれじゃない(ファンは嬉しいかもしれないが)。

地味に便利なのは「雨降りアラートPRO for au」のようなものだろう。だが、これもモバイルデータ通信をオフにしていると通知を受け取れない可能性が高い。うぅ、パケット通信を「使え使え」と言われているようだ(そりゃそうだ)。

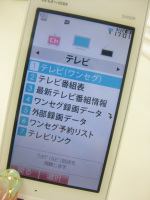

さて、10位以下になってくるとキャラクターとのコラボアプリやパズルゲーム、麻雀ゲーム、パチスロなどが出てくる。そういったゲームがつまらないわけではないが、スマホのアプリストアとは明らかに違うラインナップ。筆者が好きなRPGやシミュレーションゲームなんて出てこない(ガラホじゃ見づらいとは思うが)。

さらに下って100位に近付くと、占いも増えてくる。LINE向けスタンプを配信するアプリが出てくるのはLINE対応のガラホらしい……のか? お、本だ雑誌だ! と思いきや、週刊誌やスポーツ新聞の名前は付いていても、単にWebアプリでWebサイトとさほど変わらない。もちろんガラホの小さな画面で見るよりは読みやすいのだが……。

結局、これらを見ていて思うのが、普通のフィーチャーフォン(ガラケー)のアプリやガラケー向けコンテンツと変わらない、ということ。ランキングの終盤になってくると、情報配信サービスばかりで、アプリとはいえブラウザとは大差ない。

auスマートパスに既に入っているからどんどん読むわけだけども、逆にこういったコンテンツが中心と事前に分かっていたら、auスマートパスには申し込まなかったかもしれない。スマホなら使い放題のアプリが豪華だがら入っても損とまでは思わないのだが……。

もちろん、他の特典もあるので、本当にauスマートパスが不要かどうかはユーザーによるだろうが、スマホよりは恩恵が少ないというのが実情だ。初回登録30日間無料なので、その間にチェックしよう。これからどんなアプリやコンテンツが増えるのか分からないが、節約派の人はシビアに検討したいはずだ。

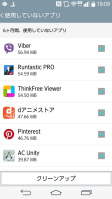

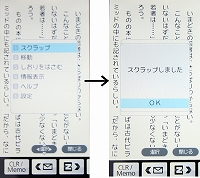

未使用アプリやキャッシュを一括削除してくれる「スマートクリーニング」

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/10/26 06:00)

同じスマートフォンを1年以上に渡って使い続けると、気付かないうちにストレージ容量を食っているというのは良くある話。isai FLの容量は32GBですが、アプリやら音楽やらを保存した結果、残り約10GBほどになっていました。まだまだ余裕はありますが、今のうちから対処をしておいたほうが良さそうです。

使っていないアプリを一覧から探し1つずつ消していくのが最もオーソドックスですが、今回は端末標準の機能である「スマートクリーニング」を活用してみました。設定画面から簡単に呼び出せます。

この機能では、長期間使っていないアプリ、ダウンロードしたファイル、一時ファイル(キャッシュ)を検出し、削除候補として提示してくれます。簡単操作の代償として必要なものまで削除するといったことはありません。

実際使ってみますと、私の環境で最も容量を食っていたのが一時ファイル。5GB近くありました。一方、ダウンロードファイルは80MB以下と、ほぼ無視できるレベルでしたが、一覧を見るとそもそも何故ダウンロードしたのか忘れているものも……。

ではアプリはどうでしょうか。標準の設定ですと「1カ月以上使っていないアプリ」を削除候補としてリストアップしてくれます。これだとちょっと短いという場合、2・3・6カ月にしきい値を変更することも可能です。

今回、6カ月使っていないアプリを検索したところ、すべて削除すれば747MB確保できるとのこと。リストを見ると、確かに使っていないアプリなのですが、それでも仕事の検証用などに残しておきたいものが結構ありました。なので、今回は手を付けず。

ちなみに、候補リストはアプリの容量順にならびます。また、アプリを「すべて選択」もしくは「すべて解除」できないのがちょっと残念。これだと、削除候補アプリが数十個並んでしまったとき、どれか1つだけチェックするのが面倒です。

と言うわけで、今回は一時ファイルのみを削除しました。結果、5GB近く容量が回復しました。できれば削除キャッシュについてもアプリ別に容量を確認したいところですが、初心者~中級者向けの非常機能として考えれば、これもまたアリでしょう。ベテランの方は設定画面の「アプリ」を併用するのがオススメです。

1カ月の利用で分かったガラホのスタミナ、安定感

【AQUOS K SHF31】

小林誠

(2015/10/1 06:00)

前回書いたとおり、Androidを搭載したフィーチャーフォン(ガラホ)「AQUOS K SHF31」を使っている。1カ月も経過すると、良くも悪くも当初とは違う印象を持つようになったので、今回はその話。

まずは良さ。これはスタミナが第一。フィーチャーフォン風とはいえAndroidである。フィーチャーフォンとまったく同じのようにはいかないだろう、という予想だったのだが、モバイルデータ通信をオフにした状態で閉じたまま、という端末に大変有利な条件ではあるものの、放置したままでも2週間ほど電池が残っていた。省電力設定を施したスマホでもこれは無理じゃないですか。

では普通に使って電池の消費はどうか。これは電車で毎日30分使うと3日で40%弱の減少。このペースなら1週間は持ちそうだ。もちろん、たかが電車で30分だから、スマホ並にブラウジングでもすれば、あっという間に減るだろう。

だが、そうはならない。それが実はこのガラホの“弱点”でもある。ブラウジングをしていても、タッチパネルではないから、操作がだんだんと億劫になっていく。PCサイトの表示が多いから画面が小さく、さらに文字が小さい。かといって拡大をするとスクロールが面倒だ。もちろんかつてのフルブラウザとかPCサイトビューアーなどよりもはるかに快適ではある。Webページの表示も早い。

それでも画面をタップするという、直感的なスマホの操作を知った今では、ガラホの操作は面倒なのだ。記事を深く読むことは無くなり、見出しをざっと読み流すようになる。使用時間を自然と抑えられるのでスマホ中毒の“解毒”には良いかもしれないが、快適にWebページをいつまでも見る、それによって情報を多く得られる、楽しめるという利便性は無い。

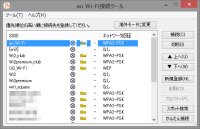

もう一つ、これは盲点だったのだが、外出先で便利なはずの「au Wi-Fi SPOT」に全然つながらない。というのも最近のスマホなら5GHz帯の無線LANスポットにもつながるのだが、SHF31は2.4GHz帯の無線LANにしか対応していない。そのせいでつながらないスポットが多いようだ。

スマホのテザリングやモバイルWi-Fiルーターが無いなら、外出先ではやっぱりモバイルデータ通信を有効にしたほうが良さそう……。というわけで、夢のパケット定額500円生活のハードルが上がった。

カメラも遅い。最近のスマホが早すぎるのだろうが、ピント合わせに、シャッターを切るのに、時間がかかる。フィーチャーフォンと比べれば悪くないんだろうけど……。

スタミナ以外の良さとしては、「安定感」が◎。「Android OS=不具合頻発」というネガティブなイメージを、Androidスマホを使ったことが無い人(あるいは使っている人もか)は持っているかもしれないが、ほんと使っていて何も起きない。

筆者の持っているAndroidスマホと比べたらまさに雲泥の差で、勝手に再起動することも、固まることも無い(筆者のスマホではよく起こる。昨年の発売から1年ちょっとだというのに)。発熱もせいぜいが「温かい」程度。小さく片手操作で使えるのは、ラッシュ時の電車内で便利(使うな、という意見もあろうが)だ。しっかり握って操作できる安心感は素晴らしい。

Android搭載とはいえ、ガラホはやっぱり圧倒的にフィーチャーフォン。スマホのように使うことは期待できないが、フィーチャーフォンの良さはしっかり受け継いでいる。“ガラケー”の良さを理解している人なら、ガラホもちゃんと使いこなせるし、オススメだと言える。

iOSに追いつけ、追い越せ! Androidの「ユーザー補助」機能

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/9/30 06:00)

これまで「みんなのケータイ」に掲載された記事の中で、個人的に最も役立った回は今年1月23日の「AssistiveTouchで片手操作が快適に!」。iOS端末の「アクセシビリティ」設定を使うことで、物理式ホームボタンの操作を画面タッチで代替したり、ピンチ操作を指1本で行ったりするための方法が解説されていました。

この回はもう驚きの新事実ばかり。読んだその場で設定を変更し、以後も事あるごとに使うようになりました。では、Android端末にもこういった機能はあるのでしょうか? 今さらではありますが、ちょっと検証してみました。

isai FLには「ユーザー補助」設定があり、これがiOSの「アクセシビリティ」に相当します。実際に中を覗いてみると、画面表示内容を読み上げてくれる「TalkBack」や、色覚障害をサポートする「色の反転」などが並んでいます。

個人的に利便性が高いと感じたのは「タッチズーム」。字が小さすぎて見づらかったり、老眼の方にもいいのではないでしょうか。画面をトリプルタップすると、基本的にどんな画面でも表示が拡大します。YouTubeアプリで今まさに動画を再生しててもOK。通知パネルも対象です。

もう1つ、「Universal Touch」もかなり使い出があります。前出のiOS向け「AssistiveTouch」に似た機能で、画面隅に専用アイコンを常駐させておき、本来であれば物理ボタンで行う操作をタッチパネル上で代替します。

カスタマイズ性はやや低めですが、例えばスクリーンショットはボタン1タップで撮れます。isai FLでは通常、本体背面の音量ボタンと側面電源ボタンの同時長押しがスクリーンショット撮影になっていますが、Universal Touchなら本体をテーブルの上に置いたままで撮影できます。

また、Universal Touchでポップアップしたウインドウ上で「C」と手書きすれば電話の発信画面へ、「S」と書けば設定画面へ遷移する機能もあります。

加えて、あらかじめ設定をしておけば、どんな画面からもホームボタンのトリプルタップでユーザー補助関連の設定画面を呼び出せるようになります。設定によっては、トリプルタップのたびにUniversal Touchアイコンの表示・非表示をトグルすることも可能です。

Androidのヘルプを見る限り、OSのバージョンアップごとにユーザー補助機能は拡充されている模様。Android 6.0(Marshmallow)時代には、果たしてどんな機能が実現されるのか? 今から楽しみです。

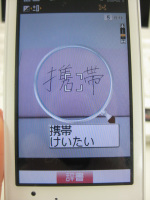

ついにガラホ購入! ただし古いほう……だって安いんだもの

【AQUOS K SHF31】

小林誠

(2015/9/2 06:00)

前回までARROWS ケータイ F-05Gをいじっていたが、同様にAndroidを搭載したフィーチャーフォン「AQUOS K SHF31」を購入した。ちょうどauのフィーチャーフォン(ガラケー)が購入から2年経過したのである。

このタイミングであればVoLTE対応のSHF32を買うのが手筋である。筆者も当たり前のようにそう考えていたのだが、auショップのお姉さんが機種変更ならSHF31のほうが安いですよ、と提案してくれた。

SHF31はVoLTEには非対応。そのかわり3Gに対応している。他のスペックはOSやCPU、メモリも含めて同じ。そしてお姉さんの言う通り、SHF31は前回購入機種が16カ月以上ならキャンペーンで2万1600円(税込、以下同)の値引追加、実質0円となる。SHF32は実質3万2400円。VoLTEの有無だけでこの差は大き過ぎる。

通話が多いわけでもなし、SHF31でなーんの問題も無い。うん、考えれば考えるほどSHF31のほうがいい、というわけで古いガラホの購入となった。

またauのガラホのいいところは、Wi-Fi対応、そしてダブル定額があるということ。ダブル定額は月540~4536円。自宅でWi-Fi、外出先ではau Wi-Fiスポット(アプリ搭載)、そしてスマホやタブレットの余りに余っているパケットをテザリングでガラホにも使えるようにすれば……パケット代・月額540円も夢じゃない! と皮算用。

が、これは使い始めて2日で破綻(泣)。SHF31のパケット通信量は下限540円の範囲内である10MB以内に収めなければならないのだが、Wi-Fi接続を意識していたにも関わらずたった2日で11MBに……あぅ。

が、そこはガラホ、Androidだからデータ通信の量もアプリ毎にすぐ確認できる。ブラウザ9MB、auナビウォーク1MBなど。ありゃりゃ自分では大して使ったつもりはなかったが、あっさり10MBオーバーだったのだ。

しかもこのダブル定額、190MB使うと上限の月4536円に達する急上昇っぷり。2GB使うと通信速度制限が始まる。ここは否も応もなくモバイルデータ通信をオフにする。Wi-Fiが使えれば通信は問題ない。データ通信オフでも通話はできるし。……なにか本末転倒気味だが。

それにしても姿形はもとより、画面構成だってかなりフィーチャーフォンなのだが、やっていることはスマホと同じ。なかなか“いじりがい”がある。愛着もわく。が、スマホと近いだけに、果たしてこのガラホ、本当に長く使い続けられるのか? と一抹の不安が。なにしろ登場してまだ半年。本当のところはまだ誰も分からない。だけどそこが……また人柱心をくすぐるんだよなぁ。

実は記念撮影との相性抜群!? 起動アプリを制限する「ゲストモード」

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/9/1 06:00)

isai FLをはじめとしたLG製端末の多くには「ゲストモード」機能が用意されています。あらかじめ指定したアプリだけを起動・利用できる制限モードのようなもので、ほんの一瞬だけスマホを他人に利用させたい場合などに役立ちます。

ゲストモードの設定は、端末の「設定」画面から行います。一番特徴的なのは、ゲストモード起動用の画面ロック解除コードを登録しなければならないこと。通常の画面ロック(スリープ)解除コードが「1234」だったとしたら、さらにもう1つ別のコード、例えば「5678」をゲストモード用に設定するといった格好になります。

よって、画面ロック解除時にどちらのコードを入力したかでゲストモードが起動するかどうか判定されます。何らかのアプリアイコンをタッチして切り替える訳ではありません。

ゲストモードの待受画面にはアプリ一覧の呼び出しアイコンがそもそもなく、また通知パネルも表示できません。端末設定も当然呼び出せませんから、Wi-Fiをオン/オフにするにもゲストモードを一旦抜け、通常モードで操作する必要があります。

ただ、ゲストモードはアプリの起動を制限しているだけで、各個のアプリの内部データは通常モードのものがそのまま継承されます。Android 5.0 Lollipopでは、複数のアカウントを登録してユーザーごとに簡単に切り替える機能があり、例えば仕事とプライベートでGmailアカウントを使い分けたりできますが、それとは根本的に機能が利用感が異なります。

ですから、ゲストモードでYouTubeアプリを起動すれば閲覧履歴はダダ漏れです。ブラウザーのブックマークもまったく同様。「子供にゲームをやらせるためにゲストモードを使う」というのも事実上無理でしょう。アプリ内購入があるゲームでは特に……。

これの例外中の例外が、端末標準の写真再生・管理アプリ「ギャラリー」です。通常モードで管理している写真は表示されず、ゲストモードで撮影した写真の専用フォルダーのみ、閲覧できるようになっています。

これを踏まえると、ゲストモードは「第三者にカメラのシャッターを切ってもらう」ためのものと考えるがいいかもしれません。ロックはガッチリかかっていますし、ちょっとしたミスで余計なアイコンをタップする可能性も低くなります。撮られる側・シャッターを切る側ともに、ストレスが減るでしょう。もしかしたら、自撮り棒を持ち歩く必要もなくなるかもしれません?!

「Quick Charge 2.0」対応の充電器で夏休みを満喫

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/8/11 06:00)

「Quick Charge 2.0」という規格はご存じだろうか? 詳しくは本誌「ケータイ用語の基礎知識」での解説記事をご参照いただきたいが、筆者が使用している「isai VL LGV31」をはじめ、最近発売されたスマートフォンの多くがこの規格に対応している。

元々、microUSBケーブルを使った充電は5V/0.5Aという仕様だったが、バッテリーの大容量化に伴って5V/1Aや5/2A、最近では5V/2.4Aといった電流を増やすことで急速充電を実現していた。これに対し、Quick Charge 2.0では、9V/1.8A、12V/1.35Aといった風に電圧を上げることで、対応端末での急速充電を実現している。ちなみに、ドコモでは「急速充電2」という表現で、この規格をサポートしている。

キャリア純正品としては、ドコモの「ACアダプタ 05」やauの「共通ACアダプタ05」があるほか、ソフトバンクがSoftBank SELECTIONブランドで対応のACアダプターを販売している。ただ、こうした純正品はいずれもケーブル一体型となっており、いざという時にPCと接続できなかったり、誤差の範囲ではあるが、少しかさばったりと、使い勝手の面ではやや不便なところもある。

筆者が使用しているエレコムの「MPA-ACUQN000BK」は、ケーブル分離型。電源プラグ部は折りたたんで本体に収納できるので、コンパクトに持ち歩ける。実際のところ、ケーブル分離型であるメリットは他にもある。例えば、泊りがけでの出張時にモバイルバッテリーと併用する場合もmicroUSBケーブルを1本だけ持ち歩けばよいので、カバンの中はすっきりするだろう。

お盆休みや夏休み、この先の秋の行楽シーズンに旅行に出かける方も多いと思うが、気がゆるみまくって就寝中に充電するのを忘れ、目が覚めてアタフタ、なんてこともある。そんな時でもQuick Charge 2.0対応アダプターがあれば、以前よりも短時間で充電できるので、ゆるい生活を満喫できるだろう。

「Quick Charge 2.0」もしくは「急速充電2」に対応したスマートフォンをお使いで、これからACアダプターを購入しようと考えている方は、ぜひ同規格への対応の有無を確認いただきたい。

Nexusユーザーも羨む? 簡易マルチウインドウ機能「Qスライド」

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/8/7 06:00)

isai FL LGL24のAndroid 5.0バージョンアップ方針が発表されてから早2カ月。残り少ないであろう(?)4.4.2時代を精一杯満喫すべく、最近は「isai FLでできて、GoogleのNexusでは(標準で)できないこと」を追求する日が続いてます。以前、「アプリ一覧の並べ替え」と「デュアルウィンドウ」について書きましたが、今回は「Qスライド」に注目してみました。

「Qスライド」は、言わば「簡易マルチウインドウ」機能です。電話、カレンダー、電卓、Eメール、動画、インターネット、ファイルマネージャーの標準7アプリの利用中に専用アイコンをタップすると、アプリがミニウインドウ化します。

ただ、個人的にはもう1つの機能呼び出し法のほうが重宝しています。例えば、Chrome(ブラウザー)アプリで旅行サイトを閲覧中に、交通費やらホテル代の消費税、観光施設の入場チケット代を積算したいとします。当然電卓の出番となりますが、ホーム画面に戻ってアプリの一覧から電卓を探すのは意外と面倒です。

そこで、通知パネルの「Qスライド」をオンにします。すると、その直下にQスライドアプリの一覧が出ます。今回の例でいきますと、電卓アプリをタップすれば、Chromeアプリを表示中に電卓が出てくれるという訳です。

同じような例でいくと、電話のQスライドアプリも便利です。病院や飲食店のサイトを見ていると、たまに電話番号の表示部分が画像化されていて、タップ(発信)できないようになっていることがありますよね? その場合はやはりQスライドで電話アプリを呼び出し、それを見ながら番号を手押しすればOK。スマートさにはやや欠けますが、やっぱりあると便利なのです。

Qスライドで呼び出したミニウインドウについては、配置を任意にずらせますし、多少のリサイズも可能です。また、スライドバーを動かせば透明度が変えられますので、ウインドウの下に隠れた文字を、ウインドウを動かさずに視認できます。

以前紹介したデュアルウインドウは、特定アプリ同士での組み合わせでしか動作しません(ChromeとYouTube、ギャラリーとLINEなど)。これに対し、Qスライドのミニウインドウはアプリ依存が事実上ないので、他社の電子書籍アプリを利用しながらQスライドで動画を再生することすらできます。

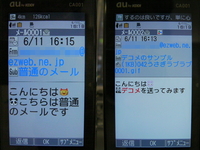

auは2015年夏モデルから「データお預かり」でデータ移行

【AQUOS SERIE SHV32】

法林岳之

(2015/7/23 06:00)

各社の夏モデルもひと通り出揃い、このタイミングで機種変更の時期を迎えた人はおそらく手続きを済ませたはず。ボク自身もメインで利用しているNTTドコモ、au、ソフトバンクの機種は機種変更を済ませ、その他に興味があったり、仕事的に機種変更しなきゃいけないものも順次、機種変更をしている。毎シーズンのことながら、出費がイタい。

機種変更をしてみると、いろんなことがわかるもので、今夏も「そういや、そうでしたね」って思ったことがひとつあったので、今回はその話を……。

機種変更をするとき、大事なのが電話帳(連絡先)やメールデータの引き継ぎ。ケータイ時代は赤外線通信が活躍していたけど、スマートフォンになってからはアプリもあるし、連絡先などは「Gmailの連絡先を同期するから、何もしないよ」なんていう人もいる。メールもGmailについては、同じGoogleアカウントを設定するだけなので、何もしないけど、キャリアメールについてはちょっと各社で事情が異なる。

NTTドコモについてはご存知の通り、クラウドベースのドコモメールに移行し、ローカルに保存されているメールもクラウドにアップロードできるようになったので、ドコモメール対応機種であれば、機種変更をしてもそのまま、クラウドに保存されているメールデータを継続利用できる。最近ではフォルダへの振分け条件もクラウドで管理されるようになり、かなり扱いやすくなった。

これに対し、ちょっと面倒なのがauやソフトバンク。いずれも元の機種でmicroSDカードなどにメールデータをバックアップし、新しい機種で復元するという手続きをする。auの「Eメール」、ソフトバンクの「SoftBankメール」のアプリで、いずれもバックアップと復元ができるんだけど、auの場合、これとは別に従来から「auバックアップアプリ」というアプリを提供していて、メールだけでなく、アドレス帳やブックマーク、設定などもバックアップして、機種変更後に新しい機種に簡単に復元できた。

ところが、auは2015年夏モデル向けでは「auバックアップアプリ」が提供されなくなっており、au Marketからもダウンロードできなくなっている。つまり、前の機種でmicroSDメモリーカードにバックアップしておいたけど、機種変更後に復元する術がない?

なぜ、こんなことになっているのかというと、auが今夏からバックアップアプリの環境を「データお預かりアプリ」に移行しているためだ。「じゃあ、前の機種で、データお預かりアプリをダウンロードして、バックアップし直さなきゃいけないの?」って考えてしまいそうだけど、実はauバックアップアプリでバックアップしたデータは、データお預かりアプリでも扱えるとのこと。

このデータお預かりアプリについては、本誌でも4月に記事を掲載していたんだけど、すっかり忘れていて、機種変更を済ませた後、「あれ~? 新機種でauバックアップアプリがダウンロードできないじゃん!」って困ってたら、ネットで検索して、「そういや、そうでしたね」と思い出した次第。

とりあえず、データは無事に移行できたんだけど、欲を言えば、auにはもうちょっと配慮が欲しかったところ。なぜなら、auバックアップアプリの後継として、データお預かりアプリが提供されていることはまだ周知されていないし、auショップでも告知されていない。2015年夏モデルから環境が置き換わるなら、夏モデルのパッケージに告知の紙を一枚入れるとか、2015年夏モデルの初期設定画面で表示するとか、従来のauバックアップアプリの画面に「2015年夏モデル以降は『データお預かりアプリ』に移行するよ」なんて表示してくれるとか、もうひと押しの周知が欲しかった気がします。ボクらは頻繁に機種変更するからいいけど、普通のユーザーは2年に一回くらいのペースなんだから、もうちょっとストレスなく機種変更できるように、しっかりと情報提供をお願いしたいところです。

ところで、まったくの余談ですが、今回の原稿は当初、本誌の「au網のMVNOでもiPhoneが使える? IIJの報告に他社MVNOは」を受けて、「SIMフリー版iPad Air 2でmineoのSIMカードが使えた!」って話を準備していたのですが、そのネタは昨日、白根雅彦氏が書いてしまったので、急遽、ネタの変更をしました(笑)。まだ数日しか使ってませんけど、SIMフリー版iPad Air 2でmineoのSIMカードはちゃんと動いてますよ。わりと調子いいので、しばらくはこの環境で使い続けてみようかな。

スマートウォッチ度は低いけど一番長続きしてるEDIFICE

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/7/15 06:00)

最近、発表会などのイベントに顔を出すと、Apple Watchをはじめとするスマートウォッチを身に着けた記者に囲まれることになる。筆者もあれこれ試してきたが、どうも長続きしない。やはり日々の充電が面倒くさいのだ。スマホの充電ですら面倒なのに。

振り返ると、しばらくは頑張ってみるのだが、出張の予定が入ると、そこで着用終了。本来は出張なんかの際にいろいろと通知してくれて便利なはずなのだが、充電環境一式を持ち歩くのが億劫で、続かなくなってしまうのだ。ちなみに、クアルコムの「Toq」については1週間ほど電池がもつので、一時期は海外出張の際に身に着けていたが、日本語への対応が不十分なため、長続きしなかった。

そんな筆者が今、身に着けているのがカシオの「EDIFICE EQB-510」である。昨年、EQB-500のファーストインプレッションを書いたが、それをさらにシンプルに腕時計らしくしたモデルと言えばいいだろうか。メールの着信通知などの機能も省略され、スマートウォッチと呼べない部類の腕時計だが、Bluetoothでスマートフォンと繋がる。

繋がって何が嬉しいのかというと、ホームタイムやワールドタイムの時刻設定をスマートフォンから行えるという一点に尽きる。ホームタイムについては何も考えなくてもスマートフォンの時刻に合うし、ワールドタイムも世界地図から都市を選択して簡単に設定できる。面倒なサマータイムの設定も自動。

このほか、アラームの設定をスマートフォンから行ったり、時計側のボタン操作でスマートフォンの音を鳴らして探索したりする機能も用意されているが、普段使いの上では連携している意味は薄い。

それでもEQB-510の着用が続くのは、デザインや機能の面で腕時計としての価値が高いからだろう。ソーラー充電なので電池の心配も不要だし、10気圧防水でタフという部分は、雑な筆者にとっては非常にありがたいところでもある。EQB-510に代わって長く着用できるスマートウォッチの登場に期待したいが、今のところ、強力なライバルは現れていない。

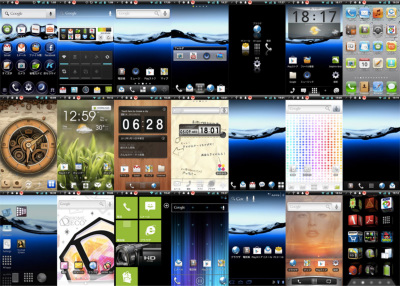

端末ごとに意外と違う? アプリの並べ替え&非表示機能

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/7/9 06:00)

iOSとAndroidの違いはいろいろありますが、個人的には「アプリ一覧の見せ方」は特に顕著な部分だと感じています。iOSであれば、端末スリープ解除後すぐに表示される「ホーム画面」に、全アプリが並んでいます。対して、(大半の)Android端末のホーム画面には必ずしも全アプリが並ぶのではなく、アプリのショートカット、あるいはウィジェットを任意に配置できるようになっています。全アプリの一覧は、ホーム画面の下の階層にあたる「メインメニュー」で見ることになります。

isai FLのホーム画面およびメインメニュー仕様も基本的にはこれに準じています。ただ、さすがに素のAndroidとは違って、多少のカスタマイズができるようになっています。特にメインメニューのほうですね。右上のボタンをタップすると、いくつかの設定項目が並んでいます。

利便性が高いのは、何といっても「アプリの整列」。これがないとiOS風のアプリ任意並べ替えができません。ここで「ユーザー設定」を選んだ状態で、なおかつ別メニューの「アプリの編集/削除」を実行すると、並べ替えられます。そういえば、Nexus 6(Lollipop環境)でもアプリ一覧の並べ替えはできないようでした。これはやっぱりGoogleの開発哲学なんでしょうねぇ……。「アプリの整理はあくまでもホーム画面でやってね」という。

isai FLでは、アプリ整理用のフォルダーは、ホーム画面だけでなく、メインメニュー内にも作れます。ここでフォルダー名と一緒に背景色を変更できるのもちょっと変わったポイントですね。

そしてもう1つ、地味ながら重宝するのが「アプリの非表示/表示」です。アプリをアンインストールするのではなく、あくまでもメインメニューから一時的に非表示にするだけ。チェックボックスをオン/オフするだけで切り替えられます。

何故この機能が便利かというと……それはもう「アンインストールできないシステムアプリを一覧から消せる」ということに尽きます。ご存じのように、キャリア系のAndroid端末は出荷時に結構な数のアプリがプリインストールされており、しかも削除できないように設定されているケースが多々あります。

開発者の方には申し訳ありませんが、そのアプリの中には絶対使わないと断言できるものも幾つかある訳です。本音として、こういったアプリは削除したいですが、しかし技術的・商業的な理由から難しい場合もあるでしょう。そんな中で、アプリの非表示機能は妥協の産物なのかも知れませんが、あってありがたい機能ですね。

Apple WatchのためのSIMフリー版iPhone

【iPhone 6 Plus】

法林岳之

(2015/6/25 06:00)

前回のエントリーでは中国・北京に行ったとき、ZenFone 2のデュアルSIMが便利だったという話を書いたけど、このとき、もうひとつ悩んだのがApple Watch。実は、本誌でもおなじみの石川温氏、白根雅彦氏といっしょに、『できるApple Watch スタート→活用 完全ガイド』を執筆したこともあって、4月の発売以来、Apple Watchを使い続けている。

これまでウェアラブル端末やスマートウォッチを購入し、いくつか試してみたんだけど、どうも長続きしなかったというのが正直なところ。ボク自身が元々、腕時計をそれなりに好きというのもあってか、結局、数週間で普通の腕時計に戻ってしまう。左手に腕時計、右手にウェアラブル端末を着けてみたり、すずまりさんほどではないものの、片手に複数のウェアラブル端末を着けてみたりもしたけど、どうもしっくり来ず、どの製品も1~2週間程度で飽きてしまった。

ところが、Apple Watchについては、書籍を執筆したのもあるけど、結構、長続きしている。質感やフィット感もいいし、通知が便利だし(他機種もできるけど)、身に着けていて、そこそこ話題性もあるので、約2カ月近く使い続けられている。特に、アクティビティについては、外出時のログを継続的に記録しているので、何となく「使い続けないと!」と思ってしまう。さすがに、ランニングまではやらないけどね(笑)。

話題性については、ボクの周辺は業界の人が多いので、あまり珍しくないけど、街中でご飯を食べたり、飲みに行ったりすると、店員さんに「あ、それ、アップルのアレですよね」と声をかけられることが何度となくあった。ちょうど旬の時期だったのもあるけど、見知らぬ人からも言われてしまうあたりは、さすがApple Watchという感じ。

そんなApple Watchだけど、ボク自身の特殊な環境もあって、「さて、どうしたものか」と悩んでしまうことが起きた。実は、ボクは「できるポケット iPhone 6 基本&活用ワザ100」「できるポケット 6 Plus 基本&活用ワザ100」を各キャリア別に執筆したこともあって、NTTドコモ、au、ソフトバンクのiPhone 6 Plusをそれぞれ契約し、現在でも3台(3回線)を保持し続けている。「iPhone、3つも持って、どうすんだよ」と言われそうだけど、Apple Watchを使いはじめるまでは、それこそ「今日はドコモ」「今夜はソフトバンク」「出張はau」くらいの勢いで、その日の気分で自由に使い分けていた。ところが、Apple Watchは1台のiPhoneとペアで使うことになるため、いずれかのiPhone 6 Plusを選ばなければいけない。しかたなく、もっとも利用頻度が高く、エリア的な広さも実感できているau版とペアリングすることにした。

とりあえず、3社の内、1台のiPhoneを選ぶことはできたけど、ちょっと悩んだのが海外での利用をどうするか。もちろん、国際ローミングで使うのも手だけど、iPhoneはプリペイドのSIMカードを入手しやすいわけで、SIMカードを変えてもApple Watchとのペアリングは変わらない。じゃあ、いっそのこと、iPhoneをSIMフリーにすればいいじゃないか。

ということで、結局、au版iPhone 6 Plusの内容を丸ごとバックアップし、その内容をSIMフリー版iPhone 6 Plusに復元して、渡航先ではプリペイドSIMカードを購入し、差し替えて使うことにした。その初めての渡航が冒頭で触れた中国・北京だったというわけ。北京では前回も取り上げた中国聯通香港(チャイナユニコム香港)が販売するプリペイドSIMカード「跨境王(Cross Border King Dual-Number Prepaid SIM)」を使い、無事に北京滞在中もApple Watchと連携して、使うことができた。

続いて、6月はアップルのWWDCの取材でアメリカ・サンフランシスコに出かけたけど、このときはT-Mobileの「SIM STARTER KIT」を入手していたので、これを開通させて、使ってみた。「アメリカ放題」が使えるソフトバンクのiPhone 6 PlusのSIMカードを抜いて、使ったりもしたけど、せっかくT-Mobileを開通させたばかりなので、今回はT-Mobileを使うことにした。帰国便に搭乗後、機内で元のauのSIMカード(au ICカード)に戻し、着陸後に機内モードを解除すると、何事もなかったようにauのネットワークをつかんだ。

発端はApple Watchを渡航先でも使いたいという考えだったけど、SIMフリー版iPhoneを選び、国内では国内キャリアのSIMカード、海外では渡航先のプリペイドSIMカードを挿して使うという環境の便利さを再認識できた。もちろん、国内キャリアのSIMカードを抜いてしまうと、渡航中に国内の電話番号での着信が受けられないので、別途、デュアルSIM対応端末を使ったり、他の端末を用意する必要があるけど、次期iPhoneではSIMロック解除義務化の恩恵も受けられるはずなので、こういう使い方をする人が増えるかもしれませんね。

スマホ+アクションカムは意外に使える取材ツール

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/6/18 06:00)

取材のお供として欠かせないのがICレコーダー。最近はスマートフォンでも事足りるという話もあるが、録音中に電話がかかってくると停止するなど、仕事で使うにはやや心もとないので、結局、専用機を持ち歩いている。

そんなICレコーダーとともに最近持ち歩くようになったのが、ソニーのアクションカム「HDR-AZ1」である。

開発者インタビューなどでは、「ここの部分がですね」といったような言い回しが登場することが多く、後から聞き返した際には前後の文脈やおぼろげな記憶を頼りに「ここ」を特定する作業が必要になる。で、やっぱり動画で残しておこう、と思った次第だ。

だったら、普通のビデオカメラでもいいんじゃない? 取材ツールになぜアクションカム? と言われるかもしれないが、これが結構いい。

まず小さい。ICレコーダーと並べてみても大差ないサイズ感と重さ。そして、「PlayMemories Mobile」というアプリを使えば、Wi-Fi経由でスマートフォンで映像をモニタリングでき、画角の調整などが行える。また、広角撮影が可能なところも会議室取材などでは都合がいい。最後にmicroUSBでの給電が可能なので、スマートフォンと同じモバイルバッテリーが使えるというのもメリットの一つだ。

最後の給電機能については少し補足が必要で、5V/1.5Aでの入力が要求されるため、タブレット対応など高出力のモバイルバッテリーが必要となる。また、それだけ電流が流れるということは、発熱もそれなりにあり、炎天下の屋外での使用には向かない。筆者としては、エアコンの効いた屋内での取材を想定しているので、特に支障はない。もっとも、たいていの取材は1時間程度で終わるので、内蔵バッテリーだけでも十分だ。

主にアウトドアスポーツでの利用が想定されているジャンルの製品ではあるが、アイデア一つで活用シーンは広がるもの。インドア派のビジネスパーソンにもオススメだ。

緊急時の情報収集手段としてのワンセグ/フルセグ機能

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/6/15 06:00)

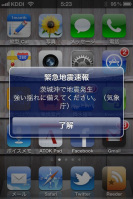

5月下旬、筆者が住む関東圏では比較的大きな地震が2回ありました。そのうち1回は緊急地震速報が鳴りまして、結構焦りました。というのも、地震速報を受信した時にいた場所が高層ビルの22階。そこまでの高所で、あの例の警報音を聞いたのは生涯初だったのです。

その地震の実害と言えば、地震発生直後の数分間だけエレベーターが運行停止状態になってしまったことぐらい。一方で、「いる場所によっても地震との向き合い方がここまで変わるとは」と、反省することしきりでした。

思い返せば2011年3月11日の夜。私は都内の帰宅困難者の1人でした。電話がまともに通じず、慣れない道をひたすら歩く中、たまたま持っていた携帯ラジオから聞こえるニュースがどれほど心強かったことか。それ以来、外出するときはほぼ必ずラジオ、ないしそれに類する放送受信環境を持ち歩くように努めています。

ただ現実問題として、災害対策のためだけに単体ラジオを持ち歩くのは難しいでしょう。であるならば、やはり“ワンセグ”を活用するのが無難です。

isai FLでワンセグを視聴するには、添付の外部アンテナケーブルをイヤホン端子に接続します。LG製に限らず、最近のワンセグ対応スマホは、ほぼすべて外部アンテナ式になっているようですね。

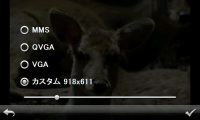

前機種のisai(LGL22)とうって変わって、isai FLはフルセグにも対応しています。テレビ視聴用アプリにはワンセグ/フルセグを切り替えるためのボタンがあり、設定値は自動・フルセグ・ワンセグの3種類から選べます。

WQHD(2560×1440ドット)のディスプレイにQVGA(320×240ドット)のワンセグを表示するのは画質面でかなり厳しいですが、それでも音声が聞けることの意義は大いにあると思います。テレビ放送の画面を見ずに音声だけ聞いても、意外と内容は伝わるものです。

便利なことに、テレビ視聴用アプリを終了させなければ、画面をオフ(スリープ状態)にしても音声出力は継続されるようになっています。歩きながらイヤホンで音声を聞き、必要なときだけ画面を注視するという運用も十分可能でしょう。

今回試してみたところ、電波が非常に良好な屋外などであれば、外部アンテナケーブルを接続しなくても辛うじてワンセグ視聴できました。少なくとも「アンテナがないとテレビ機能が絶対に立ち上がらない」という制限はかけられていませんので、諦める前にまず試してみてください。

なお、緊急地震速報の受信もisai FLならバッチリ。他のau製Androidスマホ同様、「au災害対策」アプリがプリインストールされています。これまでに受信した緊急地震速報の確認や、災害伝言板などもこのアプリから行えます。

外部アンテナ式のワンセグは、内蔵アンテナ式の端末に比べて視聴のハードルが若干高くなりました。ただ、よくよく考えてみるとアンテナケーブルはそれほど重いものではなく、かさばりません。モバイルバッテリーやイヤホンの収納袋に忍ばせておくと、グッと安心感が増すのではないでしょうか? 職場に予備を置いておくのもいいかもしれません。

そうそう、6月4日にauが発表したAndroid 5.0バージョンアップ予定機種リストにisai FLが含まれていました! いやー、これでまた楽しみが1つ増えました。公開され次第、試してみる予定ですのでご期待ください。

Galaxy S6 edgeを片手に新茶を買いに行く

【Galaxy S6 edge SCV31】

橋本保

(2015/5/27 06:00)

夏の足音が聞こえてくるこの季節。少し前から新茶が出回り始めています。新茶といっても日本茶、中国茶、紅茶などなどいろいろと種類はありますが、急須で淹れて飲むのもので身近なのはやはり日本茶なはず。ただ、皆さんは日本茶の茶葉(ティーバッグではない)をどんなところで買っていますか? 私は、毎年足を運ぶお茶屋さんが、ビルの建て替えを機に移転していて、別の店を探すことになりました。その一つが、蔵前にあるNAKAMURA TEA LIFE STOREです。

NAKAMURA TEA LIFE STOREは、静岡県藤枝市で100年間お茶を作り続けている茶農家の中村亘さんが、今年1月にオープンした店で、「“いつ、どこで、誰が、どうやって作ったかが分かるお茶”をお届けする」を標榜し(詳しくはこちら)、すべての茶葉に、収穫日、収穫場所、栽培担当者、栽培方法が記載して販売しています。もちろん無農薬有機栽培農法で、安心してお茶を楽しむことができます。お店の名前が、TEA STOREではなく、TEA LIFE STOREなんです。茶葉を急須に淹れた生活を楽しんでほしいとの思いが込められているそうです。

そんなNAKAMURA TEA LIFE STOREに行った時の様子を、Galaxy S6のカメラで撮ってきました。まず店の外観。

こんな風にレンガ造りの建物で、のれんが特徴です。この写真の左側のほうで映っていないところに小学校があります。そういうことを言葉で説明しないように済ますためには、パノラマモードで撮っておくといいでしょう。道の反対側には、蔵前小学校があります。

ちなみに場所の説明をする際は、こうして周辺の状況も含めて撮っておくほうがわかりやすいのは言わずもがな。ただ、そうした説明を抜きにして、この店の外観の雰囲気だけを強調したいときには、こんな感じで撮ったほうがSNSなどではウケるでしょう。

このようなとき、スマホを取り出してすぐに写真を撮りたいと思うはず。Galaxy S6は、ホームボタンを素早く二度押すと、ロック状態でもカメラが起動して直ぐに写真を撮ることができます。ただ、これをオンにしておくと、かばんの中などで勝手にカメラが起動してしまうこともあります。電池の持続時間を気にしたい方は、この機能をオフにしておくと良いでしょう。

次に店内です。実際に行っていただくとわかるのですが、店内は夕方になると割に暗いです。この写真を撮るためにカメラを起動したところ、想像以上に明るいのが不思議な感じでした。後でサムスンの方に聞いてみると、プレビューで見たままの写真が撮れるように開発したとのこと。確かに「撮った後に加工もして楽しめる」よりも、「撮っているときが楽しい」ほうがスマホのカメラっぽい使い方なのかな、と思います。「撮った後に加工もして楽しめる」は、フィルムカメラから引き継いでいるカメラで撮影し、写真を楽しみというスタイル。「撮っているときが楽しい」とは、スマホによるイメージング体験。似ているようですが撮っているときを中心にコミュニケーションが行われ、感情がピークになる感じは、スマホならではなのかもしれません。

店に足を運ぶと、店の方がお茶を淹れてくれて、テイスティングをしながら茶葉を選ぶことができます。今年の産地の様子、茶葉を作るときのお話、茶葉の特徴などなど。こうしたやり取りをしながら自分の好みを見つけていくのは楽しいひとときです。その記憶を写真に残しておくと、ちょっとした思い出になるでしょう。ただ、写真を撮ることに意識が向かい過ぎるのもほどほどに。会話や時間の流れも大切にしたいと私は思います。

今年は、良い天気が続き、夜になると気温が下がったため、製茶には理想的な気候だったとか。寒暖の差が多いほうが、味に深みが出るそうです。お茶の種類によって茶葉のできあがり(具体的には色味や艶など)が異なりますし、淹れた時のお茶の水色も異なります。また茶がらを見ると、どんな風に作っていたかも想像ができます。

そんなやり取りをひと通りした後、お店の西形圭吾さんと記念写真を撮らせてもらいました。なんとインカメラでは自動的に美肌モードが起動するので、ご覧のとおりファンデーションを塗ったような顔に。まぁ、ちょっと若く見えるということは、ありがたいことかもしれません。

NAKAMURA TEA LIFE STORE

住所:東京都台東区蔵前4-20-4電話番号:03-5843-8744

営業時間:12時~19時

休日:月曜日

http://www.tea-nakamura.com/

Fx0のAPN設定対応を機にSIMをUQ mobileに交換

【Fx0】

甲斐祐樹

(2015/5/26 06:00)

Firefox OS搭載のFx0に、発売後初となるアップデートが実施されました。OSのバージョン自体は変わりませんが、今回のアップデートでは不具合修正のほか、新たにAPN設定ができるようになりました。

これまでもAPNの設定変更自体は、コマンド入力による隠しメニュー経由では可能でしたが、今回のアップデートでは環境設定メニューに「APN設定」が追加され、公式にAPNの設定ができるようになりました。これに伴い、au系のMVNOであるmineo、UQ mobileともに、動作確認端末としてFx0を掲載しています。

2つのau系MVNOですが、どちらも料金プランは3GB、980円でほぼ横並びなものの、mineoは最低利用期間として12カ月間が設定されており、期間内に解約すると解約精算金1万260円が発生します(mineoユーザーサポート|よくあるご質問|サービス検討中のお客様 基本サービスに関するよくあるご質問|最低利用期間はありますか?)。

一方、UQ mobileにも音声通話には最低利用期間が定められているものの、データ通信のみであれば最低利用期間がありません(料金プラン・サービス|格安スマホ・格安SIMのUQ mobile)。

料金も手軽で、Fx0ではそもそもさほど大量のデータ通信をしていないこともあり、今回はau本回線をMVNOに変更して経費節約できないかというテストの意味も込めて、UQ mobileを契約してみました。

UQ mobileの契約はWebサイトから申し込めるほか、家電量販店などのUQ mobile販売店舗では即時開通でその日から利用できます。急ぎの人は近隣の店舗を探すといいでしょう。今回はそこまで急ぎではなかったこともありUQ mobileから申し込み。免許証などの本人確認データアップロードも追えて申し込み翌日には発送の通知が届き、申し込みから2日後には手元にUQ mobileのSIMカードが一式届きました。

さっそくSIMカードを装着して添付資料の通りデータ通信設定を入れ替え……、たものの、SIMは認識してアンテナピクトも表示されているものの一向に通信できず。おかしいなと思いUQ mobileの動作確認端末一覧を見たところ、データ通信設定だけでなくA-GPS設定やテザリング設定の変更も必要とのことで、これらの設定もすべて入力したところ無事通信できるようになりました。

なお、Fx0の料金プランは2GBで3800円から。一方のUQ mobileは3GBでデータ通信のみが980円、音声通話付きでも1680円と半額以下での運用が可能。契約解除料として9500円がかかりますが、差額を考えると5カ月で十分元が取れる計算に。もちろんMVNOはキャリアのような手厚いサポートは望めませんが、費用感だけでみるとMVNOに本格移行しても十分にメリットがありそうです。

Androidでハイレゾ、2015年5月版

【isai LGL22】

太田亮三

(2015/5/25 06:00)

「isaiでハイレゾ音源を楽しむ」と題した記事を本コーナーに掲載したのが2013年12月。その後、日沼氏が2014年1月と2014年12月に本コーナーでAndroid端末におけるハイレゾ音源の再生の模様を書いている。ニュース記事では、2014年9月に「ドコモの2014年冬春モデルがハイレゾオーディオに対応」という内容で、ドコモが一斉に対応を開始したことを報じている。他のキャリアのラインナップでも概ねこの頃からハイレゾ対応がうたわれはじめたのではないだろうか。

最近になって発売されるヘッドホンやイヤホンで、少しでも拘った製品なら間違いなく「ハイレゾ対応」とアピールされている。据え置きのスピーカーやアンプと比べれば絶対的な投資額は少なくて済むのと、非常に多くの製品が発売されているので、自分のペースで手軽に“こだわりの趣味”が始められるのも人気の要因だろうか。

筆者は先日、秋葉原にあるイヤホン・ヘッドホン専門店の「eイヤホン」を休日に訪れてみたのだが、静かなビルの出入口から一転、店内はオーディオ系の店舗とは思えない若い世代の男女でごった返しており、その熱気に驚かされた。「ヘッドホン祭」などのイベントで、若い世代を中心にポータブルオーディオの世界が盛り上がりを見せいているのは実感していたが、活気のある販売店の現場を目の当たりにして、「イベントじゃないけど盛り上がってる!」と人気を改めて実感した次第だ。

筆者はこの日訪れた「eイヤホン」で、気になっていたFURUTECHのヘッドホン変換プラグ「F63-S(R)」を購入してみた。ステレオミニを標準プラグに変換するもので、ロジウムメッキ処理と、-196度という超低温処理+特殊電磁界処理が施されている。

さて、今回の話の核になるのは、オーディオテクニカから発売された、USB-OTGケーブルだ。オーディオ用ケーブルとしてアプローチしているUSBケーブルのシリーズ(AV Watchのニュース記事)で、5月22日に発売されており、筆者は既存のUSBケーブルを活用できるアダプタータイプの「AT-EUS1000hc」を購入した。

「AT-EUS1000hc」は片方がmicroUSB、片方がUSB Aタイプのメスで、長さは13cm。普通に考えると地味な見た目なのだが、筆者的には“待望の製品”なのである。

前述の、キャリアやメーカーがハイレゾ対応をうたうAndroidスマートフォン“ではない”場合でも、別途USB接続のDAC(兼アンプ)を用意することで、バッチリとハイレゾ音源を再生できる方法がある。それが、「USB Audio Player PRO」というアプリを使う方法で、その筋では定番となっているアプリだ。本コーナーでも2014年12月に日沼氏が記事にしている。アプリは975円と安くはないが、動作を確認できる試用版が用意されている。

「USB Audio Player PRO」を使う基本的な条件は、OSがAndroid 4.0以上で、端末がUSB-OTG対応であること。USB-OTG(On-The-Go)とは、平たく言うとUSBメモリやUSBキーボード・マウスといった機器を接続して利用できる機能だ。USB-OTGケーブルは内部の結線が一部違うため、USB-OTG対応を明確にうたうケーブルが必要になる。

「USB Audio Player PRO」を使い、外部のUSB接続のDACにデジタルでデータを主力してハイレゾ音源の再生を楽しむ、という一連の仕組みや環境において、最もネックだったのは、オーディオ的アプローチで製作されたUSB-OTGケーブルが存在していなかったことだ。自作や自作代行、個人制作による販売という意味では存在しているが、企業が全国に流通させるような製品では存在していなかったのだ。

その最後のピースを埋めるのが、前述のオーディオテクニカの「AT-EUS1000hc」で、音質重視をうたう高純度無酸素銅の導体やシールド、金メッキの接点が特徴だ。これまでの、「イヤホンやDAC、USBケーブルは気張って選んだのに、USB-OTGケーブルはなんでこんなのしかないの……」という“こだわりきれない悔しさ”がやっと解消されるのだ。量販店などでスマートフォンのアクセサリーコーナーに売っているごく普通のUSB-OTG対応の変換ケーブルと音を比較すると、その差はわずかだが(笑)、綺羅びやかに拡張されるのではなく、中・高音域が整理された、見通しよく落ち着いて聴ける音というのが第一印象だ。USB-OTGケーブルが最後のピースだという、こだわりをこじらせている人はチェックしてみてはいかがだろうか。

悩めるパパの強い味方「デジタルまいごひも」

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/5/21 06:00)

4月にちょっと気になるスマホ用アクセサリーが発表された。キングジムの「デジタルまいごひも」である。ちょっと目を離すと、どこに行ったか分からなくなる小2男子の父親として、これは気になる。というわけで、5月15日に発売されたばかりの同製品を我がisai VL LGV31との組み合わせで試してみた。

デバイスとしては、いわゆる“Bluetoothタグ”と基本的な部分は同じである。これまで発売されたBluetoothタグのほとんどが物に取り付けて紛失や盗難を抑制しようというコンセプトだったのに対し、「デジタルまいごひも」の場合は、ひと時も目が離せない、アクティブシニアならぬアクティブジュニアに身に着けさせることで迷子になるのを抑制しようという狙いである。

まさに発想の転換。似たようなアイデアはNTTドコモの「ドコッチ」でも採用されているが、その簡易版とでも言えばよいだろうか。Bluetoothの圏外になった際に、親のスマホと「デジタルまいごひも」の双方で警告音を鳴らしてくれる。

で、実際どうなのかというと、時折すぐ隣にいるのに警告音が鳴る場合もあるものの、概ね期待通りの振る舞いで迷子を抑制できそうだ。と言いきってしまいたいところだが、近所のスーパーマーケットでわざと筆者から離れて警告音を鳴らして遊び始める始末で、子育ての難しさを実感する結果となった。まったく、誰に似たのか……。

就寝中の通知音を抑制する「サウンド中断時間」

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/5/18 06:00)

最近、フィーチャーフォンからスマートフォンへ移行して便利になったことを改めて考えています。前回の原稿後半では、マナーモード切替はむしろ不便になったのではないか? との疑問を吐露してしまいましたが、1つだけ絶対的に便利になったものがありました。時間設定に応じて各種通知音が鳴らないように自動設定してくれる機能です。

この機能は、メーカーやOSの開発元によって大幅に名称が異なります。iOS端末では「おやすみモード」、サムスンなら「ブロックモード」、Nexus 6(Android 5.1)だと「ダウンタイム」、isai FL……というかLG系端末では「サウンド中断時間」です。

この機能が普及したのはここ2~3年の間ぐらいだと思いますが、私の生活にとって欠かせないものとなりました。というのも、深夜に間違い電話が2~3日連続でかかってくる事態が過去にあり、どうもトラウマになっておりまして……。迷惑電話撃退サービスの利用や、電話番号変更も一時は検討しました。まぁ結局は何事もなかったのですが。

さてisai FLの「サウンド中断時間」ですが、開始時間・終了時間・曜日を設定するのが基本。アラーム機能と同じ感覚ですね。金曜の夜だけサウンド中断しないようにすることもできます。

他には、通知LEDを光らないようにしたり、アラームすら鳴らさないようにすることも任意選択可能です。着信については、3分以内に同じ人から2回かかってきた場合は音を出したり、許可相手のリストを作っておくこともできます。

私のように深夜の間違い電話で困った場合は、対象時間帯を毎日・23時~7時などと設定し、「着信OFF」にすればOK。家族からの急な連絡などを考慮して、実家の固定電話番号を「許可された連絡先リスト」に登録すれば、なお安心でしょう。ただ、何の面識もない病院や警察からの緊急電話への深夜対応が事実上できなくなりますので、利用はケースバイケースで考えましょう。

この「サウンド中断時間」系の機能はすでに普及しきっている印象もありますが、覚え書きも兼ねて、言及しておきます。もちろん、迷惑メールやアプリの過剰な通知音にも効果がありますので、まだの方は一度お試しあれ。

余談ですが、isai vivid LGV32が発表されましたね。現物はまだ見ていないものの、2代目にあたるisai FLのユーザーとしては、ディスプレイやカメラが順当進化している中、わずかながら軽量化(4g)している点が気になります。

一方で、解像度はWQHDで変わっていませんから、isai FLはまだまだ現役でいけるはず。そのためにもAndroid 5.0ないし5.1へのアップデートに期待したいですね!

いろんな表情を見せる不思議な「Galaxy S6 edge」

【Galaxy S6 edge SCV31】

橋本保

(2015/4/28 06:00)

ドコモとauから「Galaxy S6 edge」が23日に発売されました。この機種は、両脇が曲面になったエッジスクリーンを備えていることが特徴として挙げられます。エッジスクリーンにより、写真などのコンテンツが溢れ出るような表現ができるようになっていること、よく連絡する相手先を5件まで登録し、待受画面からすぐに呼び出すことができる「ピープルエッジ」と呼ばれる機能を備えていることができます。

本体表面のガラスパネルの下に光学フィルムが配置されているため、独特の表情を持っていることも目を引くポイントです。カラーリングは4種類で、(私の独断と偏見で)テンションの高い順に並べると、「グリーン エメラルド」「ゴールド プラチナ」「ブラック サファイア」「ホワイト パール」の4種類、ドコモから「グリーン エメラルド」「ゴールド プラチナ」の2機種、auから「ブラック サファイア」「ホワイト パール」「ゴールド プラチナ」の3機種が発売されます。

この4種類のカラーリングは、写真では良く伝わらないので実際にご自身の目で見ていただきたいのですが、店頭などでは限られた光源でしか表情がわからないのが難点です。そこで今回は自分の好みを探す目的も含めて、いろいろなところで各色の見え方を探ってみました。

まず最初は朝。ちょうど通勤時間の午前8時頃の日陰で撮影してみました。この状態が最もカタログやウェブページなどで見る色味に近いようです。「グリーン エメラルド」は、英国車の伝統色のようなブリティッシュグリーンのような落ち着いた雰囲気ですが、ハイライトが入ると玉虫のような虹色になります。この対比が独特で、これ以上の形容は趣味の域に入るので避けておきます。「ゴールド プラチナ」もゴールドっぽさが最も出ていてエレガントな感じ。「ブラック サファイア」は少し青みがかって見えますが、実際にはもっと深い感じです。「ホワイト パール」は、そのネーミングからパールパウダーのようなキラキラ感を想像するかもしれませんが、もわっとしたハイライトが入り、光源によってはやわらかな虹色が浮き出てきます。

続いては、ケータイ Watch編集部で撮影。ここは天井が高くフロア全体に蛍光灯があります。その蛍光灯が写り込むと、「グリーン エメラルド」と「ゴールド プラチナ」は、こんなグラデーションが現れます。前者は、蛍光灯が当たった部分は白くなりますが、その周辺では透明感が出てきます。ゆえにエメラルドなのでしょうが、私は釉薬がたっぷり塗られた磁器、もっと具体的にいうと九谷焼特有の緑が連想されました。後者は白っぽく光る様子が金色から白金のように変化するため、ネーミングに盛り込まれたことがうかがえます。本体下部が虹色になっていますが、どの機種もハイライトの周辺でフィルムっぽい虹色が現れてきます。

次はケータイ Watch編集部があるビルの下の日陰でも撮ってみました。朝と同様に太陽光下でハイライトがない状態のときには、店頭など室内で見るよりもシックな感じになることがおわかりになるはずです。周りの景色がモノクロームに映り込んでいる雰囲気はハイライトが当たった時の表情とは対照的です。午後4時過ぎの夕方の陽射しが当たったところでも撮ってみましたが、太陽が映り込んでいなければ、こんな感じです。

薄暮の街中で、オレンジ色の街灯(スイマセン、光源は不明)の下でも撮ってみました。他の写真も同様ですが、とくにこれ以降の写真はカメラのホワイトバランスが適当とは言い切れないので色味は伝えきれませんが、「グリーン エメラルド」と「ゴールド プラチナ」は、こんな表情になります。

そして、東京の夜の街の代表のひとつ、六本木交差点でのショット。ハイライトが入ると思い思いに個性を主張し始めます。だんだんテンションが上がってくるので、あまりコメントをしなくても良さそうですね。賑やかなお店では、さらにさまざまな表情を見せてくれると思いますが、本稿ではこのあたりまで紹介すれば十分でしょう。私はミラーボールがキラキラ光るところや、レーザービームが踊るような場所にはご縁がないので、ご興味がある方はめいめいに試してみてください。

おまけは某コンビニエンスストアの店頭でサインを映し込んだ様子。こうした場所で話し込むようなこともあるかな、と思って撮ってみたのですが、どの機種もくっきりとサインが現れます。このように周囲が暗い場面では発光体を本体色にしてしまうところもGalaxy S6 edgeのカラーリングの個性なのかな、との印象を持ちました。

最後は、自宅の机のLED灯の下で撮ったもの。光学フィルムの特性なのか、どうやら光源によっては縦筋が入るようです。

とまぁ、朝から夜にかけて色々な表情を見てきましたが、場面によって抑揚が変わる雰囲気はわかっていただけたのではないでしょうか。ただ、繰り返しますが、撮影上の制約を受けているため必ずしも忠実に再現しているわけではありませんので、ご注意を。

で、私はどれを選んだかといえば、「ホワイト パール」。テンションが高いものを選んでもねぇ~。

Fx0で使える音楽配信サービスを探して

【Fx0】

甲斐祐樹

(2015/4/23 06:00)

iPhoneにはiTunes Store、AndroidにはGoogle Playがあるけれど、さすがにFirefox OSには公式の音楽配信サービスがありません。とはいえ何かしら音楽配信サービス使えないかなーということで、物は試しにソニーの運営する「mora」を利用してみました。

音楽配信サービスにDRMがかけられていたのは昔の話、今ではiTunes StoreもMoraもDRMフリー化しており、ダウンロードした音楽を手軽にコピーして他の端末でも試聴できます。残念ながらiTunes Storeは専用ソフトが必要なのですが、moraはブラウザからアクセス可能。ただし表示は残念ながらPCモードで、スマートフォン用の表示にはなりませんでした。

サイト自体はPC向け表示ではあるものの、音楽の購入やダウンロードは問題なく可能。ファイル名こそ数字の羅列ですが、再生時には楽曲名やアーティスト名はもちろん、ジャケット画像もきちんと表示されます。

楽曲ファイルを1曲ずつダウンロードしなければいけないなど課題はありますが、サイトがスマートフォン対応すればもっと使いやすくなりそう。DRMフリーのmoraならまずはPCで楽曲を購入しておき、ダウンロードだけFx0で行なう、と分業するとさらに便利に使えそうです。

悩ましい月間500MBのコース、mineo春の改定

【AQUOS SERIE SHL25】

太田亮三

(2015/4/22 06:00)

4月6日、mineoの春の改定が発表され、データ通信のみの「シングルタイプ」では月間500MBで月額700円(税抜、以下同)というコースが、6月1日より新規に追加されると発表された。これに先駆けて、5月1日からは1GBコース以外で通信量の増量も実施される。

月間500MBと最も容量が少ない新コースは、月額700円と価格もかなり抑えられている。のだが、同社のサービスでは基本ともいえるコースは月額850円で月間1GB。150円の追加で容量は倍になるのだから、この新コースはコストパフォーマンスよりも、絶対的に安いコースを求めるユーザー、あるいは、毎月1GBも使わず、繰り越しもあって無駄にしている量が多い……ということが既に分かっているユーザー向けということになるだろうか。

かくいう筆者も大量に繰り越しているクチであり、新コースへの変更を検討しているのだが、6月からと少し先なこともあり、受付の開始については別途案内されるとしている。

通信量の節約という意味では、無駄のない使い方を加速させるのが、5月から提供されるアプリ「mineoスイッチ」だ。このアプリはオンの時に通信速度が200kbpsに制限され、付与されている月間容量を消費しない、というもの。

MVNOでよくある“ターボモード”などとは前提条件が逆になるため、勘違いしやすいが、mineoでは基本の通信速度が200kbpsなどのコースは提供されていないので、このような、普段は高速/スイッチオンで速度制限、という仕様になったものと思われる。このアプリでは、これまでWebサイトで確認していた通信容量の残量の確認なども可能だ。

「シチリア島への片道キップ」はネタ感が強めとしても、本業でもなんだかんだで1カ月に一度は話題を提供してくれるmineoである。

改めて実感するMiracastの便利さ

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/4/20 10:58)

自宅でスマホを使って動画を見ていると、小2の息子が覗き込んできて、じゃあ、一緒に見るか、となることがある。とはいえ、恋人同士ならまだしも、スマホの小さな画面を息子と2人で見るというのも何だか暑苦しい。で、テレビで見るか、という流れである。

でも、筆者が使うisai VL LGV31はMHL非対応ということで、ワイヤレスでスマホの画面をテレビに映し出せるMiracastレシーバーの登場と相成った。筆者が使用しているのはエレコムの「LDT-MRC02」という製品。テレビのHDMI端子に接続し、電源はmicroUSBで取る。最近のテレビにはUSB端子が搭載されていることも多く、さほど苦労することは無いだろう。必要であれば、スマホ用のACアダプターを利用すればいい。

isai VLでは、「設定」→「共有と接続」と辿ってMiracastを有効に切り替えればOK。あとはテレビの画面上に映し出される手順に従って端末を操作すれば、isai VLの画面がそのままテレビに出力される。

正直なところ、ゲームのように画面をタッチするインタラクティブな操作が求められるようなアプリを使う場合は、結局スマホの画面を見る必要があり、テレビ画面に反映されるまでの遅延があるため、Miracastの魅力も半減といったところだが、動画を再生することなどはとくに支障なく行える。

Windows 8.1を搭載したPCでもMiracast対応モデルが増えてきており、とりあえずテレビにMiracastレシーバーを繋いでおけば、リビングでの仕事も多少はかどる……かもしれない。

音量ボタンを長押ししたときに起動する機能は?

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/4/15 06:00)

isai FLには「ショートカットキー」という機能があります。文字面だけではちょっと想像しにくいですが、これをオンにしておくと、端末スリープ中に音量ボタンを長押ししたときに、カメラもしくはQメモ+(手書き対応のメモ機能)が起動するようになります。

起動する機能はカスタマイズできず、音量アップ長押しでQメモ+、音量ダウン長押しでカメラ(端末標準のカメラアプリ)に固定されています。設定でオン/オフできるのは、あくまでもショートカット機能を有効化するかどうかだけ。

ただし、ショートカットキーは暗証番号などによる画面ロックがかかっていても機能します。暗証番号入力待ち画面ではなく、画面が完全に暗転している状態から長押しするだけで起動。撮影画像を再生する、あるいはQメモ+の内容を保存する段になって初めて、ロック解除が求められます。

私自身の利用シーンを鑑みますと、やはりカメラ起動ショートカットは重宝しています。特に散歩中ですね。寺社仏閣の写真を撮ったり、偶然見つけたバス停の行き先や時刻表をメモ代わりに撮影する……なんて事が比較的多いです。

なお、ショートカットキーでカメラを直接起動した際、シャッターは何回でも切れますが、画面右上角のサムネイル表示は一時的に無効化されています。本来サムネイルが表示される部分には南京錠のアイコンが表示され、そこをタップするとロック解除認証画面に遷移します。このあたりはセキュリティの都合でしょう。

このように、isai FLでは端末側面の物理ボタン長押しで起動する機能は固定されていますが、個人的にはマナーモードの切り換えがしたいところです。現状ですと「端末を持つ→電源ボタン長押し→画面を見て該当の場所をタップ」という手順をとらないといけませんが、長押しで切り換えられれば1アクション減らせます。もしかしたら、ポケットやかばんの中に端末を入れておいて、手探りだけで操作できるかもしれません。

物理ボタン長押しによるマナーモード切り換えは、フィーチャーフォン全盛時代には結構当たり前の機能だったように思います。それがあまりないと言うことは……意外と実装が難しいのでしょうか? 今後、isai FL以外のスマートフォンを触る機会があったら、色々調べてみたいと思います。

いらないオプション契約や有料コンテンツの解約は忘れずに

【iPad Air 2】

法林岳之

(2015/4/1 06:00)

これまでも何度も書いてきていることだけど、ボク自身は各携帯電話会社で複数の回線を契約している。それに加え、昨年あたりからはMVNOの回線も増えてきて、出費はかさむし、管理は面倒だし、もう何が何だか……。

なかでも厄介なのがSIMカード。MVNO各社のSIMカードは、MNO各社のSIMカードと共通デザインとなっているため、「このドコモのSIMカードはIIJmio? BIGLOBE? いや、日本通信だっけ?」なんていうことも少なくない。そこで、最近ではテプラでMVNO事業者名をプリントして、SIMカードに貼り付けている。SIMカードスロットと干渉したり、剥がれてしまうこともあるんだけど、こうやっておかないと、もう何が何やら……。MVNO各社さんはMNO各社と協議して、海外みたいに独自のSIMカードを発行できないもんでしょうか。もっともnanoSIMカードだと、デザインできる余地が少ないけど……。

ところで、以前にも紹介したけど、iPad Air 2 SIMロックフリー版は、auが提供する「LTEデータプリペイド」を契約し、利用してきた。auの4G LTEネットワークの速さと安定性が手軽に体験できるのは、とてもうれしいんだけど、1GBあたり1500円で、31日間有効というプリペイド契約は、MVNO各社の格安SIMのデータ通信専用プランと比較すると、今ひとつお得感が感じられないし、データギフトの対象にもならない。「宵越しの銭は持たない」浪費家のボクでもちょっと気になり、結局、3月はデータチャージを更新しないことにした。

その代わり、現在は以前、利用していたOCNモバイル ONEのデータ通信契約のSIMカードを使っている。ボクの主な活動範囲での通信速度は10Mbps程度で、au 4G LTEネットワークの数十Mbpsに比べ、物足りないけど、そんなに利用頻度が高いわけじゃないので、とりあえずはこれで良し。

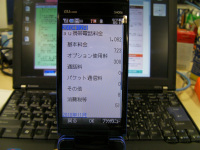

また、3月は確定申告もあったりして、何となく、普段の出費の多さを改めて反省する時期でもある。忙しさにかまけて、しっかりチェックしてなかった各携帯電話会社のオプション契約を見直すべく、auお客さまサポートのWebページを確認したところ、契約する回線のひとつで「有料コンテンツ利用料」で270円が課金されていることに気づいた。「auだから、何かパス系(ビデオパス、うたパスなど)のサービスを契約して、解除し忘れたのかな?」と考えたが、料金を見る限り、そうでもないらしい。じゃあ、この270円の品目が何なのかと、auお客さまサポートのWebページで調べまくったんだけど、なぜか有料コンテンツの名前すら出てこない。どうして?

結局、観念して、auに問い合わせたところ、「EZニュースEX」の契約が残っていたことが判明。早速、退会しようとしたんだけど、これまたパソコンで表示しているauお客さまサポートのWebページでは手続きができない。そう、ケータイのサービスはパソコンなどから解除できず、ケータイやスマートフォンのauお客さまサポートから手続きをする必要があるのでした。しかたなく、スマートフォン(TORQUE G01)を使い、auお客さまサポートのアプリを起動し、メニューを辿ったところ、「EZ有料サービス」という項目があり、そこから退会の手続きをすることができた。普段、記事や番組で「ちゃんと契約は見直して!」なんて話してる当人がこれじゃダメですよねぇ(笑)。

とは言うものの、ひとつauに注文を出しておくとすると、いかにケータイ向けのコンテンツサービスとは言え、やはり、パソコン向けのauお客さまサポートのWebページで有料コンテンツの品目というか、サービス名は明示すべきだろうし、こで退会手続きができないのなら、その旨をちゃんと書いておいて欲しいところだ。

充実し始めたFirefox OSのコミュニケーション環境

【Fx0】

甲斐祐樹

(2015/3/30 06:00)

開発者向けのリファレンス端末「Flame」で初めてFirefox OSに触れてから約半年。スマートフォンで大事なのはハードウェアよりもアプリやコンテンツだなと実感させられたFirefox OS環境も少しずつ変わってきました。

個人的に最も大きな変化は、仕事で活用しているチャットワーク。以前にFx0を購入したばかりの頃はPCサイトが表示されてしまい、とても実用できなかったのですが、最近はきちんとスマートフォン向けサイトが表示されるようになりました。アプリではないため通知機能などはありませんが、それでもブラウザからアクセスして内容を確認、必要な話にはコメントできるようになったのは大きな進化です。

その他、プライベートで活用しているSlackも以前はチャットの内容が表示されなかったのが、PCサイトそのままながらも内容が表示されるように。拡大縮小などの操作は必要ですが、内容は十分に把握できます。

FacebookやTwitterなど海外のソーシャルメディアは元々対応アプリがリリースされているほか、LINEも公式アプリがリリースされています。少なくともコミュニケーション用途に関してはプライベート、ビジネス含めほぼ不満がないレベルになってきました。

今まではチャットワークが使えないことが最大の理由でサブ端末扱いになっていたFx0ですが、チャットワークが使えることで一気に一軍入りに。しばらくはもっとFx0を積極的に活用していきたいと思います。

au系MVNOで気になる端末

太田亮三

(2015/3/27 06:00)

2014年度は、auのLTE網を利用するMVNO「mineo」が2014年6月にサービスを開始し、12月になると「UQ mobile」も登場した。4月を前に、“ドコモ勢”を中心に一段と激しさを増している通信量の増量競争だが、mineoは2014年12月の時点で「(最小プランは)1GBでも十分」というスタンスを表明し、単純な追随・増量競争とは距離を置く方針を示している。独自色がそれなりに強く、なんとなく応援したくなってしまうのがmineoの不思議なところだろうか。

これを裏付ける訳ではないかもしれないが、4月を前に次々と発表された各社の増量化施策には、「嬉しいけど、そんなに使い切れない」という声も聞かれるようになった。本誌読者のような先端ユーザーにMVNOサービスが広まり、自分にふさわしい月間容量が改めて認識された結果かもしれない。

3月26日には、IIJが法人向けにau LTE網を使うMVNOのデータ通信サービスを4月から提供するというニュースも飛び込んできた。IIJでは、法人利用の冗長化手段として位置づけているようだが……。au LTE網のMVNOは、ドコモ勢と比べればまだまだマイノリティと言わざるを得ないが、サービスの選択肢は今まさに増えようとしている段階といえる。

気になったau系MVNOの端末

そうなると、気になるのはやはり端末だ。サービス同様、あるいはそれ以上にバリエーションが求められているのが、使えるスマートフォンのラインナップではないだろうか。もちろん、お下がりや中古で買うauのAndroidスマートフォンは対象になるが、端末込みで新規に回線を追加したい場合や、なにか新しい端末を触ってみたいという人には、新品のラインナップも気になるところ。

筆者が取材する中で気になったau系MVNOの端末は(購入したAQUOS SERIE SHL25を除く)、「UQ mobile」がラインナップしている「LG G3 Beat」(3万4800円)だ(メーカーWebサイト)。スペックはミドルクラスでハイエンドモデルを求める人には向かないが、外観に安っぽさはなく、5インチ、HDのTrue IPS液晶は発色も良い。背面にまとめられたキーや「レーザーオートフォーカス」などはグローバルモデルと共通のユニークな特徴だ。ノックコードなどLGおなじみの機能がサポートされ、ソフトウェア面も充実している。メモリが1GBだったり、キャリアアグリゲーション非対応だったりと価格なりの仕様だが、“1GBで十分”と同様に、自身の使い方を見極めているユーザーならハマる人もいるのではないだろうか。

「LG G3 Beat」については、4月30日まで実施されているUQ mobileのキャンペーンの対象で、期間中の回線契約と端末の購入で、1万円がキャッシュバックされる。2万4800円と考えると、何かの拍子に買ってしまいそうである。

海外出張でも1日500MB保証の安心感、グローバルWiFiのルーター

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/3/25 06:00)

本誌にもたくさんの記事が掲載されているのでお気づきの方も多いと思うが、Mobile World Congressの取材で3月上旬にスペイン・バルセロナを訪れていた。花粉症持ちの筆者にとって、この季節に東京を離れられるのは非常に助かる。仕事じゃなければ、の話ではあるが……。

仕事で海外出張となると、必要になるのが通信手段の確保である。ここ数年、バルセロナに通って感じるのは、宿のWi-Fi環境を含め、モバイル通信環境がかなり整備されてきたということ。もちろん、筆者が使うisai VL LGV31のような4Gのみの端末で支障なく生活できる、という日本の恵まれた環境とは異なるが、それでも日本にいる時とほとんど差を感じない程度にスマートフォンを快適に利用できるようになってきたという印象だ。

現地でSIMカードを調達してSIMフリー端末に挿して使うということも可能で、筆者もそうすることが多いのだが、ここだけの話、今年はSIMフリー端末を持っていくのを忘れた。その保険ということでもないが、事前にレンタルを手配していた「グローバルWiFi」(ビジョン)のモバイルルーターが現地では大変役に立った。

同サービスでは、昨年末からヨーロッパでの4G対応エリアを拡大し、1日500MBまでの通信を保証する「大容量ヨーロッパデータPLUSプラン」と組み合わせて快適に利用できるようにしている。大容量プランは通常のプランよりも少し高めの価格設定となっているが、筆者のように大量の写真データのやり取りが発生するような仕事をしている場合には、1日500MBが保証されるというところが非常に重要となる。

実は他の業者も含め、毎年日本でルーターをレンタルして持って行っているが、普通に仕事をすると現地のフェアユースポリシーの制限対象となり、まともに通信できないような状況になることもあった。その点、1日500MBが保証されるという安心感は大きい。長い動画を見るなどしてパケットを浪費しない限りは心配無用な容量とも言えるだろう。

宿のモジュラージャックにアナログモデムを繋いで28.8kbpsとか33.6kbpsとかで死にそうになりながら徹夜で原稿を送っていた十数年前のCeBIT取材の時と比べると、まさに隔世の感がある。

片耳式Bluetoothヘッドセットでradiko。Ingressでも便利かも?

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/3/23 06:00)

仕事柄、原稿を書きながらラジオをよく聞きます。元々からして結構なラジオ好きだったのですが、フリーライターになって自宅にいる時間が長くなったせいか、さらによく聞くようになりました。朝、夕、晩、深夜と、1日6時間以上聞く日もしばしばです。

そんな私ですから、外出時にもラジオは手放せません。車の運転中はもちろん、散歩中でもお気に入りの番組の時間になると、手持ちの名刺サイズラジオの電源を入れてしまいます。

一方で、スマートフォンでラジオが聞ける「radiko」も大活用中。都心部に出かけたり、電車に乗っている時にラジオを聞くには、ノイズもなく便利です。

ただ、本来のラジオ受信機(イヤホン巻き取り機構付き)を肌身離さず持っている身からすると、radikoを聞くための手間すら億劫な時があります。ポーチからイヤホンを取り出す→絡まったイヤホンを解く→イヤホンをスマホに挿す→アプリを立ち上げる……と順序よくやればいいのですが、満員電車の中で、しかも立ったままでは結構大変です。

聞くのはラジオなのだからそこまで音質にはこだわらない。イヤホンケーブルの取り回しさえシンプルになればいい。そこで、片耳式のBluetoothヘッドセットでradikoを聞けるかチャレンジしてみました。用意したのは、JABRA MINIというモデル。某カメラ店で3580円でした。

isai FLとのペアリングをサクッと済ませ、radikoアプリを起動。すると、あっけないほど簡単にラジオが聞けました。音質も十分でした。

ここからは推測も交えた私の独自検証になりますが、JABRA MINIがA2DPに対応していることが重要なようです。isai FLのBluetooth設定画面を見ると、JABRA MINIでは「音声出力」「メディアオーディオ」の2つのプロファイルに対応していることがわかります。このうち「メディアオーディオ」がA2DPに相当するもの(のはず)で、実際にチェックボックスをオフにするとradikoが聞こえなくなります。

対して、手元にあったA2DP非対応Bluetoothヘッドセットをisai FLに接続すると、そもそも「メディアオーディオ」のプロファイルが表示されません。

というわけで、片耳式Bluetoothヘッドセットはどうしても「通話用」のイメージがありますが、「音声モニター」として使うのは結構アリではないでしょうか。ちなみに「Google マップ」アプリのナビゲーション音声も聞けました。

それとオマケでもう1つ。関口さんの連載でお馴染み(?)のIngressとの相性を検証してみました。Ingressはポータルの距離などを英語音声でナビゲーションしてくれますが、これを上手くBluetoothヘッドセットで聞けないものか?

結論から言いますと、isai FLでは「アプリ操作中は音声を聞けるが、画面をオフにすると音声が停止する」という仕様になっておりました。とはいえ、ポータルまでの残り距離を音声でカウントダウンしてくれると、なんというか……ワクワク感が違いますね!

「Framin」でFirefox OSアプリの開発に挑戦

甲斐祐樹

(2015/3/5 06:00)

これまで受け手感覚で活用していたFirefox OSスマートフォン「Fx0」ですが、Fx0の魅力といえば、やはり開発者向けに広く公開されたオープンな開発環境。筆者はプログラムの知識を持ち合わせていないのですが、せっかくのFirefox OSということでFirefox OSの「Framin」を使ってアプリ開発に挑戦してみました。

「Framin」は、Fx0にプリインストールされているアプリで、チュートリアルに従って操作するだけで簡単にアプリを作ることができます。

アプリの仕組みはシンプルで、画像に対して指定した条件によって特定の動作が発動します。条件は「トリガー」と呼ばれ、天気予報や端末を振った動作、明るさ、バッテリーや天気予報など多彩なトリガーが用意されており、このトリガーに応じて画面の切替やアプリ起動、通知といった「アクション」を割り当てることができます。

最初はチュートリアルで紹介されている、時間になるとロック画面が変わるアプリを作ろうとしましたが、トリガーの中で天気予報が入っていることに気がつき、降水確率によってロック画面が変わるアプリを作成してみました。天気予報はかなり細かく用意されているので、それに合わせて待受画面をいくつも用意するとかなり便利なロック画面になりそうです。

こうしたアプリ開発アプリは、iOSやAndroidでもデジタルハリウッドの「JointApps」といったアプリが用意されており、Firefox OSならではの環境というわけではありません。とはいえ、こうしたアプリがプリインストールされており、アプリ自体も非常にわかりやすく使いやすいのが魅力的。自分が作ったアプリを公開することもできるので、次回までには試しに何かアプリを作って公開してみたいと思います。

URL

- Framin

- http://framin.kddi.com/

「mineo プリペイドパック」を買ってみた

【isai LGL22】

太田亮三

(2015/3/4 06:00)

2月26日のニュース記事でも紹介している「mineo プリペイドパック」。発表の翌日には発売されていたため、Amazon.co.jpで試しに購入してみた。筆者が注文したケースでは、Amazonの大阪のセンターから発送され、配送業者は日本郵便だった。緩衝材を内蔵した封筒で届き、注文から二日後に自宅のポストに投函されていた。送料は無料で、支払った金額は3456円(税込)だ。

発表時に案内されていたように、データ通信専用のプリペイドSIMらしく、利用までの手続きは簡素化されている。パッケージの購入も、ただ買うだけで、「eoID」などケイ・オプティコム独自の会員登録も不要だ(月額制に移行する場合は、移行時に必要になる)。

届いたパッケージを開けると、必要な手順や最低限の設定方法が簡単に解説されている。開通手続きは、フリーダイヤルの「mineoプリペイドSIM開通センター」に電話をかける形。オペレーターとやりとりするわけではないので、24時間利用できる。内容は、音声ガイダンスに従って、パッケージに記載されているSIMカードの電話番号とパスコードを入力するだけ。パスコードを入力すると「開通しました」とアナウンスがながれ、すぐに電話は終わる。

その後は、パッケージやWebサイトで案内されているように、SIMカードをセットしたスマートフォンでネットワーク設定を行う。成功していれば、アンテナ表示のところにLTEと表示され、データ通信が利用できるようになっている。

「mineo プリペイドパック」で利用できるデータ通信の容量は1GB。利用期限は開通日の翌月末日までだ。通信容量の残量や利用期限は、月額制のユーザーと同じような見た目の「mineo プリペイドマイページ」で確認が可能。このページから月額制への移行を申し込むことができ、通信容量が余っていれば引き継がれる。また、データ通信専用プランへの移行であればSIMカードの交換も不要だ。

「mineo プリペイドパック」から月額制に移行すると、初期費用の3000円はかからないので、「mineo プリペイドパック」はSIMカードの初期費用+1GB、と考えることもできる。プリペイドパックだけで利用をやめてしまうと割高感は残るが、データ通信で月額制のmineoの利用を考えているなら、ムダの少ない「mineo プリペイドパック」を本契約の前に利用するのは、おすすめできる。お試し用と謳われているように、入学、入社シーズンを迎えるこれからの時期は重宝しそうだ。

通話定額サービスのもう一つの活用法

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/3/2 06:00)

「Mobile World Congress 2015」開催中のスペイン・バルセロナからこんにちは。現地からのレポートを続々と掲載していきますので、お楽しみに。

ドコモのカケホーダイの登場をきっかけに国内キャリア各社が通話定額サービスをスタートしたわけだが、一部の例外を除き、国内ならどこにかけても通話料がかからないということで、これをうまく活用すると、今回のような海外出張時の負担も軽くなる。

国際ローミングで普段の携帯電話の番号を海外でもそのまま利用できるのは確かに便利なのだが、こちらから電話をかける場合はともかく、電話を受ける際には日本→海外の国際電話料金については着信者側が負担することになり、無駄にセールス電話などがかかってきた場合にはカチンと来ることになる。

で、具体的にどうするのかというと、着信転送サービス(無料)の「フル転送」機能を活用し、050 IP電話に転送するのだ。こうすることで、自分宛にかかってきた電話は国内通話扱いで無料で050番号に転送される。モバイルルーターをレンタルしたり、現地でSIMカードを調達したりして、データ通信可能な状態であれば、着信料不要で電話を受けられる。

実はこの手法、国内で個人用と仕事用にケータイを2台持ちしている人にも便利。電話に出る方の端末を一本化できるほか、転送処理はネットワーク側で行われるため、片方の端末の電池が切れそう、という時にこの設定を行うことで、着信を逃さないようにすることもできる。

通話定額サービスは、自分で電話をかける時に便利なだけでなく、オプションサービスを使いこなすことで、もっと価値があるサービスに生まれ変わるのだ。

画面ロック解除「ノックコード」機能とVPNの悩ましい関係

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/2/26 06:00)

isai FLでは画面ロックを「ノックコード」で解除できます。通常のAndroidであれば、4桁のPINコードやスライドパターン入力で解除しますが、これはまったく別の方法。入力領域が「田」の字状に4分割されており、ここをどの順番で何回タップするかで判定されます。

これがまあ実に便利。タップ位置の検出はあくまでも相対的なものとなっているため、入力領域のほんの一角、例えば右下の隅2cm角だけの範囲で、わずかに指移動させる入力だけでも構いません。

さらに、ノックコードは画面オフの状態でも入力可能になっています。画面が暗い状態のままノックコードを入力すると、画面再点灯と同時にロック解除されます。これには結構ビックリしました。

しかし……そのノックコード入力は後に使わなくなってしまいました。というのも、OS側で「VPN」の設定を行ってしまうと、そもそもノックコード入力を選択できないのです。

VPNは、企業内LANなどにインターネット経由でリモートアクセスする際に使う機能です。VPNの種類の1つ「PPTP」に対応した光回線用ルーターもかなり増えていますし、個人で使う方もいるでしょう。筆者の場合、暗号化されていない公衆無線LANを利用するときに自宅へPPTP接続します。また、海外旅行先から日本限定の動画配信サイトにアクセスする場合にも役立つと思います。

さて、isai FLでVPNを設定しようとすると、「VPNのセットアップ前に画面ロックを設定する必要があります」という注記が表示されます。ここから先に進もうとすると、必ず「パターン」「PIN」「パスワード」のいずれかを画面ロック方法として選択しなければなりません。一方、「ノックコード」「なし」「スワイプ」「フェイスアンロック」はグレーアウトされ、選べません。

設定画面では「管理者、暗号化ポリシー、認証情報ストレージにより制限されています」と表示されますから、恐らくはOSのセキュリティ仕様に依拠する部分なのでしょう。設定時に一時だけPINにし、後でノックコードに戻すこともできません。VPNの設定を消せば、再度ノックコードを利用できます。

VPN機能を諦めるわけにもいかないため、最近はPIN入力を選び、数値の配列をランダムにするオプションを適用させて使っています。これなら指の動きでPINを推測される可能性も減るかな?

Firefox OSとChromebook、2つのブラウザベースOSを使い比べ

【Fx0】

甲斐祐樹

(2015/2/9 06:00)

最近自分でも自覚し始めたのですが、自分はガジェット好きの中でも“OS好き”のようで、新しいOSを搭載したガジェットやデバイスはついつい気になってしまいます。先日発売日買いしたFirefox OS搭載スマートフォン「Fx0」に加え、最近では同じくブラウザベースの端末「Chromebook」も国内でやっと発売されたデルの「Chromebook 11」を購入、絶賛愛用しております。

どちらも同じブラウザベースではあるものの、使い勝手は大きな差があります。正直なところFx0はメイン端末にはとてもなり得ないのですが、Chromebookはサブ端末として愛用しつつ、最近では十分メイン端末としても使うくらい利用時間が長くなりました。

この差はどこにあるのかなと考えると、一番はPCサイトを正しく表示できるかどうかだということに気がつきました。Chromebookならブラウザに関してはPCとほぼ同じ挙動のため、ブラウジング中心の利用スタイルだとほぼ違和感がありません。一方、Fx0の場合スマートフォンのメインであるネイティブアプリは利用できず、ブラウザもスマートフォンサイズでしか表示できないことに加え、Firefox OSはスマートフォンとして認識されずPCサイトがそのまま表示されてしまうため、せっかくスマートフォン向け表示が用意されているサイトでもPCサイトがそのまま表示されてしまうことも。

利用シーンの違いも大きく、パソコン型のChromebookは常にインターネットに接続する環境で使うので、ネット接続前提となるブラウザベースでもさほど使い勝手に問題がありません。Firefox OSの場合は移動中も利用するため、ネットがつながらなかったり速度が遅いところだと途端に使いにくくなってしまいます。

何よりも対応アプリやサービスの充実度が一番の違いで、拡張機能が豊富に用意されており、ブラウザベースでも多彩な機能が利用できるChromeに対して、Firefox OSは現状までスマートフォン向け表示ができる程度。結論としては前回とあまり変わらないのですが、Firefox OSを活用するにはさまざまなサービスやアプリがFirefox OSに対応する必要がありそうです。

1GBプランでも残量が最大3GB、値下げのmineoの新料金プラン

【AQUOS SERIE SHL25】

太田亮三

(2015/2/6 06:00)

2月1日から「mineo」の新料金プランがスタートした。既存プランの値下げや、3GBプランが4GBに増量されるなど、基本となる要素がテコ入れされて、春商戦を迎え撃つ格好だ。全国放映のCMが1月24日からスタートし、今後も春には「ターボ機能」、春以降に「パケットギフト」と拡充されていく予定となっている。

筆者のプランは、データ通信のみの「シングルタイプ」で、1GBのプランと、最もユーザーが多いという中心的なプランだ。これまで月額980円(税抜、以下同)だったが、2月から自動的に月額850円になっている。

さらに、明細を見ると、2015年1月1日付けで「1GBパケットギフトキャンペーン」としてmineoから1GB分のデータ通信量がプレゼントされていた。通常の月間通信量も翌月まで繰り越すことが可能なので、理論値(?)では月間最大3GBにもなる。

また、新規契約のユーザー向けだが、音声通話対応のタイプを含めて、1GBのプランでは、契約の初月のみ1GBが追加でプレゼントされる。これにより、1GBで十分か、2GBプランがいいのか、自分にあったプランを判断できるというわけだ。契約した直後はなにかと使ってしまうので、そうした意味でもありがたい施策だ。

2月1日の値下げと同時に、「直近3日間で500MB以上」という条件の終日規制が撤廃されている点もヘビーユーザーにはありがたい点だろう。

ほかにも、データ通信のみの「シングルタイプ」でもオプションとして「SMS」対応を申し込めるようになっている。こちらは、SIMカードの交換なしで利用を開始できる点もありがたい。SMSオプション自体に追加料金は無く、受信は無料、送信は1通3.24円だ。筆者はさっそくこのSMSのオプションを申し込んでみた。

筆者が夏に7万5000円ほどで分割購入したmineo印の「AQUOS SERIE SHL25」だが、最近になって、未使用のau版が秋葉原にて2万5800円(税込)で売られていたという情報もある(泣)。端末を含めて、春の新生活の準備はもちろん、普段の使い方とプランを見直す意味でも、春商戦は良いタイミングではないだろうか。

通話しながら画面共有できる「シンク機能」を試す

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/2/4 06:00)

こちらの記事にもある通り、au VoLTEの注目機能の一つ、「シンクコール」のシンク機能が「isai VL LGV31」でも1月29日からソフト更新を行うことで利用できるようになったので、さっそくアップデートして利用してみた。

これまでauの端末では音声通話とデータ通信は排他、つまり両方を同時に行うことができず、状況としてはそんなにあるケースではないものの、Webブラウザでサイトを眺めながら音声通話で相談、なんていうことができなかった。VoLTEサービスの提供に伴いスタートした「シンクコール」では、これが可能になり、さらに画面を共有できる「シンク機能」で、さらに一歩前進した。

とはいえ、サービス開始時点において対応機種が3つしかなく、まだまだ相手が少ない状況。仕方がないので、同端末を持つ本誌コラムでもおなじみの法林さんに電話し、協力をお願いし、その場でシンク機能を試した。

「画面シンク」「カメラシンク」「位置シンク」「手書きシンク」の4つの機能があるが、それぞれ使い道のアイデア次第で便利に使えそうだ。例えば、「画面シンク」はサイトやドキュメントを見ながら、微調整の指示を出す際に便利そうだし、「位置シンク」は神楽坂のような入り組んだ路地にあるお店で待ち合わせする時などに便利そうだ。いずれも音声と手書きで相手をガイドできるメリットと言えるだろう。

同機能を利用する場合、当然、画面を見ながら通話することになるわけだが、スピーカーホン機能を利用することも利用できるが、イヤホンマイクやBluetoothヘッドセットを活用すればさらにスマートだ。もっとも、Bluetoothを利用した瞬間にせっかくのVoLTEの高音質が生かせなくなってしまうのだが……。

そんなに頻繁に利用する機能ではないが、ここぞという時には便利なので、早く対応端末が増えてほしい。

「戻る」ボタンの位置が気にくわない? じゃあカスタマイズしよう

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/2/2 06:00)

Android端末は、発売年代や製造元などによって、いわゆるホームボタン周りの造りが大きく違います。例えば、筆者が初めて買ったIS05(シャープ製auスマートフォン、2011年発売)では左から順に「メニュー・ホーム・戻る・検索」という並びで、しかも物理式ボタンした。それから3年後に発売されたisai FLではディスプレイ最下部に表示されるソフトキー式になり、順番も「戻る・ホーム・タスク」になりました。

このあたりの仕様違いを吸収する方策として、isai FLでは配列のカスタマイズができるようになっています。具体的には、設定画面の「ホームタッチボタン」→「ホタンの配列」から変更可能です。

設定項目は標準3ボタンのほか、「通知・Qメモ+・Qスライド・デュアルウインドウ」の4ボタンがあり、これら7種の中から最大5つまでを好きな順で並べられます。

例えば最近のサムスン風に「タスク・ホーム・戻る」と、並び順だけ変えるのもOK。また、LG独自機能であるQメモ+をガッツリ加えてもいいでしょう。なお、「通知」は、通知パネルをワンタッチで呼び出すためのボタンです。画面上部から下へのスワイプを代替できますので、片手操作のサポートになります。

逆に言うと、これら7つ以外のボタンを、ショートカット的に配置することはできません。まぁ、そのためのタスクボタンではありますし、これだけあれば十分かも?

並び順以外では、アイコンのカラーを全4種類から、さらにその背景を透過処理(ホーム画面限定)するか選択できます。その時の気分であったり、壁紙に応じて切り替えましょう。

もう1つ、個別のアプリを使用中にこれらホームタッチボタンそのものを表示するかが選択できます。例えばGoogleマップであるとか、各種写真アプリであるとか、ほんの少しでもいいので表示領域を拡張したい場合に使うのがいいでしょうか。この設定を適用した状態でも、画面下端から上へのスワイプをすれば、一時的にホームタッチボタンを表示させられます。

「Fx0」入手で国産Firefox OSスマートフォンを全制覇

【Fx0】

甲斐祐樹

(2015/1/15 06:00)

開発者向けとはいえ国内初のFirefox OS端末である「Flame」を入手、日本語環境も手に入れたことでFirefox OSはこれ1台でいいかな。そんなことを思っていた時期が私にもありました。

かねてから予告されていたauのFirefox OSスマートフォン「Fx0」が、12月23日という祝日のさなかに登場。低価格スマートフォンと位置づけられていたFirefox OSのイメージとは裏腹に高スペックかつスケルトンデザインという、想像の斜め上を行く好みが分かれそうな端末でした。

あまりのぶっ飛び具合にFirefox OSはもうお腹いっぱいだったはずが、ついつい気になってしまい、気がつけば発売初日、寒空の下でau SHINJUKUの行列に参戦。想像以上に人が少なく1時間以上はひとりぼっちで並び続けた結果、おそらく東京エリアでは一番乗りでFx0をゲットしました。

実際に触ってみた感想は、すでにFlameを触って得ていた体験と大きくは変わらず。スペックが高いのでさくさく動作しますし、カメラの性能も高いのでなかなかいい写真が取れますが、そもそもブラウザでしかアプリが動作しないという本質は変わりません(以下、撮影サンプル)。

身近なサービスで言うとチャットワークやSlackといったコミュニケーションツールはアプリがなく、ブラウザでもスマートフォン向け表示がされないためまともには使えない。スマートフォンの価値を決定づけるのは端末そのものよりもそれを取り巻くサービスやアプリなのだな、ということを改めて実感しました。

とはいえFx0の魅力は端末そのものよりも自由度の高さ。auからはさっそく筐体のCADデータが無償公開されていますし、WebサイトではFx0向けのオリジナルロックスクリーン画像なども用意されています。Firefox OSの真の面白さはユーザーコミュニティが生み出すサービスやアプリと期待しているので、今後はいちFx0ユーザーとしてFirefox OSならではのサービスやアプリの登場を心待ちにしたいところです。

斜め上の展開!? 「マイネ王」

【AQUOS SERIE SHL25】

太田亮三

(2015/1/14 06:00)

2014年12月18日の発表会で「mineo」の料金値下げが発表され、同時に新しい取り組みも発表された。2015年2月1日から開始される新料金については既存ユーザーも対象。現在でも、筆者はデータ通信専用の1GBプランなのだが、繰り越しやケイ・オプティコムからのパケットギフトのプレゼントによって、月間のデータ容量が最大で4GBになっており、かなり充実した内容になりつつある。

また、この発表会では、「直近3日間で500MB以上」という条件の通信速度制限を2月1日から撤廃することや、高速通信のオン・オフを簡単に設定できる「ターボ機能」、ユーザーどうしの「パケットギフト」を提供する(どちらも春から)など、使い勝手に直接影響しそうなサービスが順次登場する予定になっている。

そして、発表会でも案内されていた、ユーザー同士、ユーザーとmineoのスタッフが交流できるというコミュニティサイトが1月13日にベータ版としてオープンした。その名も「マイネ王」。

見出しや画像がタイル状に並べられたオープン当初のエントリーの数々を見ると、mineoから発信している比較的真面目な内容のほかにも、ネタ系、体を張ったレポート系、はてはけっこうなコストがかかってそうな、エイプリルフールのようなネタなども混ざり、予想の斜め上を行く布陣のようだ(笑)。発表会でコミュニティサイトを立ち上げると聞いた時、筆者はもっと堅苦しいものになると想像していたのだが、良い意味で裏切られたようだ。

コメントを残すとプレゼントが当たるというキャンペーンも実施されているが、こちらも、プレゼントのラインナップにシャープの「AQUOS SERIE SHL25」、京セラの「LUCE KCP01K」などに加えてパナソニックのタフパッド「FZ-E1」を紛れこませるなどツッコミどころはしっかりと残されている。ちなみに「FZ-E1」はmineoでの動作検証を実施済みとのことだ。

前述しているように、この2月や春からは、日常的に使う上で直接影響がありそうな機能やサービスが順次提供される。使いこなしや知らなかった機能、使い勝手を簡単にチェックするという意味でも、「マイネ王」は便利なサイトになりそうだ。件の発表会では、「マイネ王」発として、将来のサービス開発を睨んだ開発者とユーザーとの交流の場なども設けたいと説明されており、わりと本気のようだ。

MVNOとひと言でくくってしまうと今や多数の選択肢が乱立した状態だが、砕けたテイストのコミュニティサイトをMVNOが提供するというのは比較的珍しい。ファンやユーザー、提供する企業の雰囲気でMVNOを選ぶ、という未来も、あるのかもしれない。

LTEだけでも予想以上に繋がるisai VL

【isai VL LGV31】

湯野康隆

(2015/1/9 06:00)

昨年末の「俺のケータイ of the Year」で記した通り、「isai VL LGV31」に機種変更した。その際にも書いたが、3Gを省略し、LTEのみの対応という思い切った仕様のため、実際に使ってみるまで内心ドキドキだったのだが、蓋を開けてみると、筆者の生活圏ではわりと普通に使えている。年末年始に実家(黒部市)に帰省した際も、とくに支障なく使えていた。

まあ、KDDIにしてみれば、キャリアとして自信があったからこそ、そういうアグレッシブな端末を出せたのだろうが、一般ユーザーはもちろんのこと、筆者をはじめとする報道関係者も事前に“実際にどの程度使えるのか”を試す機会が無かったのは少し残念だった。直前までネットワークのチューニングを行っていたのかもしれないが、不安を抱えたままでは一括8万円もする端末を購入するには勇気が必要になる。

そんな不遇の船出となったisai VLなわけだが、実際に購入したユーザーとして悲しいのは、isai VL用のケースやフィルムが少ないところ。というのも、外形寸法から各種端子、ボタンが前モデルの「isai FL LGL24」と全く同じであるため、isai FL用のものがそのまま使えてしまうのだ。その結果、アクセサリーメーカーはisai FL用のものをisai VL用としてそのまま流用。店頭では「isai VL対応」というシールを貼るなどして順次対応しているようだが、物によってはisai VLで使えるという説明も無いまま陳列・販売されるという事態となり、こうした背景を知らないユーザーからすると、非常に残念な状況と映ってしまう。また、isai FLとisai VLはボディカラーのナインナップが異なるため、流用できたとしても微妙に色が違うなど、なかなかの疎外感である。

ここまで散々愚痴っておいて言うのも何だが、物(端末そのもの)は決して悪くないし、確かにVoLTEの音は良い。それだけに周囲の環境が残念に感じるのだ。

YouTube見ながらネットしたいときは「デュアルウィンドウ」が絶対便利

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2015/1/7 06:00)

個人的な話で恐縮ですが、家でノンビリしている時に、スマホで動画サイトを利用するケースが最近増えてきました。といっても面白ハプニング動画を探してガン見するのではなく、対談やトークショーのように比較的長尺なものを、ラジオ感覚でダラダラと“ながら聞き”するという感じです。

ただ、そんな瞬間でも、不意にネット検索したくなるときがあります。対談で話題に上がった人物や映画の名前だったり、旅行の話を聞いていて「あぁそうだ、今度俺も新幹線乗るんだった、時刻表調べないと」とか。

でも、当然スマホでは動画を見ています。ブラウザーでネット検索するには、動画再生を中断しなければならない。それはイヤなので、手近な場所にもう1台スマホなりタブレットあれば、そちらでネット検索するのが、自分のやり方でした。あまりスマートではありませんが……。

しかし、あるときファミレスからの帰り道を歩いているとき、ふと気付きました。「そういえばデュアルウインドウって機能があったけど、これを上手く使えないかな?」

帰宅したら早速実践。まずデュアルウインドウとは、説明書によると「画面を分割し、2つのアプリケーションを同時に使用できる」機能のこと。PCのマルチタスクとはちょっと違うようです。

機能を呼び出するには。isai FLでどんな操作をしていて構いませんので、とにかく「戻るキー」をロングタップ。すると専用のメニューがオーバーレイ表示され、同時利用したいアプリを指定できます。

さて、制限もありました。大前提として、すべてのアプリがデュアルウインドウで使える訳ではありません。基本的には一部の標準アプリだけ。今回の話の流れでいけば、YouTubeアプリはいけます。逆に、ニコニコ動画やUstreamのアプリは無理でした。なお、ブラウザー側もデュアルウインドウに対応していないと駄目。Chromeと標準ブラウザーは対象になっています。

実際の使い勝手ですが、まずYouTubeアプリで動画を再生しているとします。そして、今まさにネット検索したい……その時に戻るキーをロングタップ。こうすると、YouTubeがデュアルウインドウ対象に選ばれた状態になるので、あとはChromeを追加選択。ここでいったんYouTubeの再生が一時停止しますが、再生位置自体は記憶されています。再生ボタンをタップすれば、すぐ続きを見られます。

また、Chromeを操作中でもYouTubeの動画再生はきっちりと続きます! ここが最重要ですね。

2つのアプリが同時起動している状態では、いくつか特殊な操作も可能です。アプリの境界線をドラッグして表示領域を広くしたり、逆に狭くするのもOK。なお、片方のアプリの全画面表示を行えば、あくまでも見かけ上ではありますが、バッグラウンドYouTube再生ができます。

そんな訳で、当初の期待以上にマルチウインドウは便利でした。使わないのは本当にもったいないと思います。もちろん、その他の動画アプリも対応して欲しいですが、さすがにそれは欲張り……かな?

auのLTEデータプリペイドでiPadを使ってみた

【iPad Air 2】

法林岳之

(2014/12/16 06:00)

前回の記事でも触れたように、現在、ボクの手元にはiPad Air 2のSIMロックフリー版がある。これまで持っていたiPad Airのバックアップの書き戻しがうまくいかなかったものの、新しいiPadとして設定し、必要なアプリやデータを個別にインストールすることで、何とか従来と同じ環境を再現することができた。ちなみに、SIMカードはIIJmioのSMS対応SIMカードを使っている。

iPad Air 2は元々、書籍などを執筆するために購入したもので、書籍の制作が終わった後は、近所に買い物に出かけたり、遊びに出かけたりするときの“おでかけカバン”に入れて、持ち歩くことが多い。忘年会や宴席が多い今のシーズンは、持ち歩く回数も増えている。

外出先のちょっとした空き時間に使うことが多いわけだけど、ちょっと気になるのが電波のつかみ具合い。iPad Air 2を使っていて、たまに画面左上のアンテナピクトの表示を見ると、「3G」になっていることが多いのだ。普段、仕事用カバンに入れて持ち歩いているiPad mini 3 NTTドコモ版に比べても明らかに多い印象で、もしかすると、チップセットが異なるiPad Air 2ならではの現象なのかもしれない。一度、電源を切り、再投入すると、再び「LTE」になることが多いんだけど、どうも3Gに落ちた後の復帰する部分に何らかの問題があるような印象だ。

iPad Air 2はそんなに利用頻度が高いわけでもないので、そのまま使い続けてもいいんだけど、それじゃあまり面白くないので、以前から気になっていたauの「LTEデータプリペイド」を契約してみることにした。このプランはその名の通り、LTEデータ通信のみが利用できるプリペイド契約で、チャージ料金は1GBごとに1500円で、チャージした時点から31日間まで有効となっている。ちなみに、このチャージ料金にはインターネット接続の「LTE NET」、データ通信プランの「LTE NET for DATA」、「テザリングオプション」が含まれており、グローバルパスポート対応機種では海外でも利用できる。また、すでにauを利用しているユーザーが契約する場合、メインの回線と同じau IDを登録して、コンテンツを両方で利用できたり、LTEデータプリペイドの利用分をau WALLETのポイントに貯められるほか、同じお客様サポートの画面で状況を確認できるなど、便利な面が多い。まもなくサービスが開始される予定の「データギフト」にも対応しているので、スマートフォンで余ったデータ通信量をiPadに回すといった使い方もできそうだ。

LTEデータプリペイドの申し込みは、基本的には新規契約と同じ扱いなので、au取扱店での手続きが必要で、運転免許証などの本人確認書類も必要な上、新規契約時は契約事務手数料として、3000円が請求される。今回はできたばかりのau SHINJUKUを利用することにした。手続きについては新規契約と同じなので、いろいろな確認を取りながら、手続きを進めることになる。

ただ、LTEデータプリペイドがまだ始まったばかりのプランである上、筆者が複数のauの回線を持っていて、確認に手間がかかったこともあって、カウンターに座ってからSIMカードの受け取りまでに、約1時間以上かかってしまった。センターと電話でやり取りしながら、奮闘してくれたスタッフには拍手を送りたいが、海外でプリペイドのSIMカードを購入し、アクティベーション(開通作業)を済ませるのに、長くても20~30分で済んでいることを考えると、もう少し事務的なオペレーションを簡略化するなり、効率化を図らないといけないだろう。

さて、au Nano ICカード(SIMカード)を受け取ったら、今度はiPad Air 2に挿して、設定開始という流れになるわけだけど、何をどうすればいいのかがさっぱりどこにも書いてない……と思いきや、手渡されたSIMカードといっしょに手渡された「iPad/iPad mini(iOS8以降)データチャージご利用方法」という紙を見て、ちょっと納得。同様の内容はauのQ&Aプラスの「【データチャージ/LTEデータプリペイド】iPad(iOS8以降)でデータ通信量を購入(チャージ)する方法」でも確認できる。

要するに、今回、新たに発行されたau Nano ICカードは、LTEデータプリペイドを申し込んだだけの状態で、まだ何もチャージをしていないため、データ通信が利用できず、iPadからデータチャージの手続きをすれば、使いはじめられるようだ。かつてiPad Retinaディスプレイモデル(iPad 4) Verizon版やiPad mini Retinaディスプレイ AT&T版を購入したとき、iPadの設定画面からプリペイドのチャージができる話を取り上げたけど、あれと同じような流れでデータチャージができるわけだ。

具体的な手順としては、iPadの設定画面から[モバイルデータ通信]-[アカウント表示]を選ぶと、[モバイルデータ通信アカウント]の画面が表示されるので、契約時に登録した暗証番号を入力。連絡先メールアドレス、支払い方法、クレジットカード番号などを入力し、自動リチャージの回数やタイミングを設定する。今回は1回のみを選んだが、容量を使い切ったり、有効期限が来たタイミングで、自動的に複数回、リチャージをくり返す設定もできる。データチャージの有効期限が切れても365日間は電話番号が保持されるので、また必要なときにチャージして利用することも可能だ。

データチャージの手続きは、登録したメールアドレスにメールが届くか、iPadの画面上に「モバイルデータ通信プランが更新されました」と表示されれば、無事に完了となる。ボク自身は過去にVerizon版やAT&T版で体験していたので、わりとスムーズに手続きができたけど、はじめての人はちょっと戸惑うかもしれない。

ところで、気になる使い心地やパフォーマンスだけど、通信速度のベンチマークソフトで見る限り、通信速度は文句なしに速い。ネットワークへの接続も非常に安定していて、かなり快適に使える印象だ。現在の利用状況については、データチャージのときと同じように、設定画面の[アカウント表示]からログインすれば、すぐに残データ量や有効期限を確認することができる。

思い返せば、このコーナーの「Verizon版iPad 4がiOS 6.1でドコモのLTEに対応」と「今年も米国で買ったSIMフリー版iPad」で、@@em|「日本でもiPadでプリペイドのオンラインサインアップできたらいいのに……」@@と書いたけど、auのLTEデータプリペイドとiPadの組み合わせは、その要望に見事に答えてくれたという印象だ。個人的にはもう少し料金を下げて、有効期限を延ばしてくれれば、よりベターなんだけど、まずは使い勝手のいい環境ができたことに拍手!

液晶保護フィルムではなくガラスに挑戦

【AQUOS SERIE SHL25】

太田亮三

(2014/12/9 06:00)

「mineo」で購入した「AQUOS SERIE SHL25」を、サポートセンター経由でメーカー修理に出してほぼ2週間、手元に端末が戻ってきた。週末しか受け取れなかったため、仮に平日の受け取りが可能なら、もう少しだけ早く戻ってきていた形だ。

端末は、サポートからの事前の連絡通り、外装が新品に交換された。前回報告しているが、傷が付いたのは筆者の理由によるもので、不良品だったわけではないので念のため。返送された端末には表裏ともに新品同様のシールが貼られており、端末を買ったばかりの気分で、改めて液晶保護フィルムを探してみた。

今回、強化ガラスでできた“液晶保護ガラス”を選んでみた。フィルムのように曲がるものではなく、極薄の板ガラスだ。価格は高いが、表面硬度9Hと、傷から守るという意味では頼りになりそうではある。

「au Online Shop」にて、「AQUOS SERIE SHL25」に対応したレイ・アウト製の液晶保護ガラスが販売されているのは確認していたが、東京・新宿にオープンしたばかりの「au SHINJUKU」を訪れてみたところ、店頭でも購入できた。

量販店で購入できれば貼り付けサービスもお願いしようと考えていたが、今回は自宅で挑戦することに。フィルムと違って自重で湾曲することもないため、思いの外、貼り付け作業は楽だった。しかし、ホコリが入らないためのノウハウはすでに多く共有されているものの、斜めにズレずに貼る、ど真ん中に貼る、といった作業はなかなか難しい。筆者は左側に全神経を注いで貼った結果、斜めになることは防げたが、右側に余りができてしまった(笑)。もっとも、内側の液晶の表示領域はすべてカバーされているので、液晶が点灯している分にはあまり気にならない。

今回購入した製品はガラス製ということで、保護フィルムよりも厚みがある。そのため、エッジの仕上がりが固かったり、痛かったりしないのかと少し気になっていたのだが、実際の製品はしっかりと面取りがされ、エッジに触れた際の指先の感触もスルっと滑らか。境目にホコリがたまりやすいのが弱点だが、画面をタップした際の微妙な感触も硬質感が増したようで、かなり気に入っている。

画面ロック解除前でも使える!「Qリモート」でテレビをリモコン操作

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2014/12/3 06:00)

LG製スマホには「Qメモ」「Qペア」など、「Q○○」という名称の便利機能がいろいろ搭載されています。今回紹介する「Qリモート」もその1つ。本体内蔵の赤外線送受信機能を使い、テレビやDVDレコーダーなどを操作する機能です。つまり、isai FLが赤外線リモコンの代わりになります。

Qリモートの起動と設定は、専用アプリから行います(=OSの設定画面ではないことに注意)。初期状態では「リビングルーム」「キッチン」など5つのプロファイルが用意されているので、その中からどれを使うか選びます。ただ、この名称や並び順はあくまでも便宜上のもので、後から自由に変更できます。

続いては、どんな機器を操作したいかの選択。「テレビ」「Blu-ray」「DVD」の中から選びましょう。逆に言うと、この中に登録されていないエアコン、照明などはQリモートで操作できません。

使う機器ジャンルが決まったら、今度はその機器のメーカーを登録します。「テレビ」で登録可能なメーカーはLG、ソニー、パナソニック、東芝、シャープ、日立、パイオニア、三菱、富士通、NECの10社。富士通やNECのテレビはあまり聞いたことがありませんが、もしかしたらテレビチューナー内蔵PCを操作できるのかも?

ここから先は、東芝製テレビ「37Z9000」を設定する場合の操作を見てきます。まず、画面の指示に従って、ボタンを押し、テレビの電源が実際に入るかをチェック。オンになれば「はい」、ダメなら「いいえ」をタップします。この操作で、実際のリモコン操作コードを特定させるようです。市販の汎用リモコンのように、付属の説明書を参考にしながら4桁前後の数字を入力する……といった操作は不要です。

このあと、「入力」「設定」で同様の作業を行うと、設定は完了。あとはそこそこフツーにテレビのリモコンとして機能します。ちなみにisai FLの赤外線発信部は本体背面にありますから、その面をテレビに向けないといけません。本体上面にあるのが理想でしょうが……。

「そこそこフツー」と書きましたが、やはりテレビ付属の本来のリモコンとは差があります。まず、音量調整、ミュート、チャンネルの順送り/逆送り、入力切り替えなどはまったく問題なく使えます。一方で、番組表やデータ放送の呼び出しは不可。Qリモート上で表示される「ホーム」「設定」ボタンを押すと、実際のテレビではどちらも「クイック」メニューが表示されるなど、多少の違和感もあります。ですので、せっかくカーソルキーや色(青/赤/緑/黄)ボタンがあっても、データ放送の閲覧をQリモートだけで完遂することはできません。ここはもうちょっと頑張っていただきたい部分ですね。

ただし、非常に便利な部分もあります。それが「isai FLの画面ロック解除前(PIN入力前)でもQリモートが使える」という部分。これは、リモコン設定と無線LANのSSID設定をあらかじめ結びつけておくことで機能します。このおかげで、自宅の無線LANに接続すると、isai FLのスリープ解除ボタンを押すだけで、目的のテレビのリモコン操作画面を出せます。

これには非常にビックリしました。いくらリモコンが便利でも、操作するために毎回PIN入力するのは面倒。それが緩和されるわけですからね。ちなみに、ロック解除前に使うリモコンは4台まで登録でき、さらにタブで切り替えられます。

最後に、ちょっとしたオマケ検証を。QリモートでHDDレコーダーは操作できるのでしょうか? 自宅にある東芝製HDDレコーダー(DBR-M490)を使って、Qリモート上で「Blu-ray」扱いで登録してみました。結果は、電源のオン/オフや再生/停止などの操作は受け付けたものの、番組表呼び出しや録画実行などは、画面上にそもそも該当ボタンが表示されないため、できませんでした。

Qリモートは、LG製スマホではすでにお馴染みの機能でして、取り立てて新しい機能というわけではありません。スマートフォンの性能向上が日々続く中、CPU強化や画面の高精細化に比べれば、地味な部分です。

でも、こういった細かな部分が「LGスマホの質」を決定付けるのも確かでしょう。「機種変更してスペックアップしたのに、Qリモートっぽい機能がないじゃん!」と慌てる自分の姿が、今から目に浮かびます(笑)。

そうそう、Android 5.0のNexus 5向けリリースがいよいよ本格化したようですね。isai FLも果たして4.4から5.0へアップデートするのかどうか……? OSアップデート請願は以前より減っていると想像しているのですが、見守りたいと思います。

mineoで買ったスマホを修理に出す

【AQUOS SERIE SHL25】

太田亮三

(2014/11/12 06:00)

前回、「mineo」で買った「AQUOS SERIE SHL25」を持って伊豆大島に出かけたことを書いたが、ここでひとつの事件が起こってしまった。もちろん、旅行中はそもそも台風が接近している最中であり、島を出る際には風雨の中の強行出港だったのだが、そういう事情とは関係なく、「AQUOS SERIE SHL25」の画面に細かい擦り傷を無数に付けてしまったのである。

筆者は(保険として)通話のための端末として旅行に「isai LGL22」も持っていったのだが、ズボンのポケットに「isai LGL22」と「AQUOS SERIE SHL25」を重ねて入れていたところ、「AQUOS SERIE SHL25」の画面に無数の擦り傷が付いてしまったのだ。そのことに気が付いてからは、重ねて入れるのをすぐに止めたが、後の祭りである。

傷が付いた場所をよく見ると、「isai LGL22」のカメラレンズの膨らんだ形状のあたりが「AQUOS SERIE SHL25」の画面に幾度となくぶつかり、傷が付いてしまったようだ。レンズまわりは別段角張った形状ではないため気にしていなかったのが甘かったようだ。液晶保護フィルムなどを使用していなかったのも、見込みが甘かった。最近は傷への耐性があるガラスを採用するスマートフォンが増えているため、油断していたのだ。

画面を傷だらけにしてしまった結果、表示する画面によっては少しモヤがかかったように見えたり、タッチ操作の度に指先にザラザラとした感触が伝わったりと、かなり残念な感じに。今回の件で、唯一の救い(?)は、筆者が「AQUOS SERIE SHL25」を購入した際、修理費用を低減できる「端末安心サポート」(月額370円)に加入していたことだ。1回目の修理は5400円(税込)。基本的な使用に支障は出ていないが、思い切って修理に出すことにした。

執筆時点では修理が終わっていないため、結果を含めて報告することができないのだが、ISPとしての事業も長いケイ・オプティコムとあって、サポート体制や対応の流れに大きな不満は感じなかった。

実店舗のないMVNOとあって、店頭対応はできないが、修理の依頼方法や流れはスムーズな形で用意されている。「端末安心サポート」の専用ダイヤルに電話をかけ、担当者に修理を希望している旨や理由、個人情報の確認などを行うと、手続きは完了し、後日自宅に代替機が届けられる。配達員(私の自宅では日通だった)が持ってきた代替機を受け取り、修理に出す端末を配達員に預けると、後日サポートセンターから受け取った旨の電話がきて、こちらの申告通りなので、メーカーへ修理に出しますと告げられた。この際、「背面も傷がついていますが、どうしますか?」と聞かれ、こちらも交換をお願いすることにした。

ひとつだけ戸惑ったのは、修理する端末を配達員に預ける際の手順だ。修理依頼時の電話で、受け取る際の手順を詳しく説明されなかったため、代替機は受け取っただけで、配達員には購入時の製品パッケージに端末を入れて預けてしまった。このため、一緒に送ると聞かされていた、サインを入れた同意書は、別に郵送する形になってしまった(午前中の寝起きで、頭が働いていなかったというのもある)。

後で確認したところによると、正確な手順は、代替機が届けられたら、その場で箱を開け、代替機と代替機の返送用封筒を取り出し、同梱の書類にサインをして箱に戻し、修理用端末もその箱に入れ、配達員に渡す、という手順だった。この手順、配達員は詳細を知らないため、ユーザー側が把握しておく必要があるのだ。

MVNOから端末を購入するとなると、こうした修理や、不測の事態への対応について、不安を覚えることもあるかと思う。今回、受け取りの手順は少しミスをしてしまったが、流れや対応スピードはなんら問題がないという印象だ。現在は、どんな液晶保護フィルムを買うか迷っているところだ。

isai FLの片手操作サポート機能って、どんな感じ?

【isai FL LGL24】

森田秀一

(2014/11/7 06:00)

最近のスマホは大画面化が著しいですね。その中にあって、isai FLのディスプレイは約5.5インチ。2014年冬モデルが発表された現在であっても、まだまだ最大クラスという、なかなか頼もしい製品です。

その一方、片手操作はかなり厳しいです。自然に右手でスマホを握ったとして、画面をタッチできるのは、その手の親指のみ。画面上方はおろか、画面左端に親指が届かない、なんてことはザラです。よって、連載第1回目でも言及しましたが、isai FLを片手操作するのは当初から諦めていました。

ただ、いろいろとisal FLを使っていく中で、設定画面内に「片手操作モード」があることに気付きました。これは、ある特定の操作場面で、入力インターフェイスを画面の左右どちらかにスライドさせられるというものです。

設定できる場面は、「ロック画面」と電話アプリ内の「ダイヤルキーパッド」の2つ。これを有効化すると、該当場面の表示が若干変更され、任意に左寄せ・右寄せを切り替えられるようになります。ちなみに、寄せ方向を切り替えるのに設定画面に入り直す必要はありません。

このサポート機能は、あくまでも左寄せ・右寄せのみをコントロールできます。ですから、画面上部にあるアイコンを下部にスライドさせることはできません。近年のAndroidアプリは、画面上部に主要なアイコンが並ぶことが多いため、現状では機能不足と言わざるを得ません。

Androidスマホにおける片手操作サポートモードは、OS由来ではなく、端末メーカーが独自に実装する例が多いようです。サムスン、シャープ、富士通といった主要メーカーはもれなく用意していますが、具体的にどういう内容なのかは各社バラバラです。ここが各社の差別化ポイントとなるのか、それともOS標準の片手操作サポートがいずれ充実するのか……? 興味深いところです。

それはそうと、isai FLの後継機であるisai VL(LGV31)が発表されましたね。VoLTEに新規対応し、メインメモリが2GBから3GBへと強化されましたが、基本的にはマイナーバージョンアップという位置付けのようです。いやしかし、約5カ月で新モデルですか。このリリース間隔の速さこそがAndroidの魅力とは言え、懐事情的にはなかなか厳しい……。

キャリア問わず使える、KDDIの「Syn.」はまだβ版?

【ARROWS NX F-05F】

日沼諭史

(2014/10/31 06:00)

10月16日にスタートした、スマートフォン向けのさまざまなサービスを横断的に利用できるようにするプラットフォーム「Syn.」。現在(2014年10月22日時点)は11社の計12サービスが参画し、それぞれのWebやアプリ上で各サービスのリンクを共通サイドメニューにまとめ、アクセスしやすくしている。将来的には各サービス間での機能連携も強めるとされているものだ。

KDDIが主導するプロジェクトだが、au端末だけに対応している、というわけではない。キャリアの違いを問わず利用できるとしていて、筆者のドコモ端末ARROWS NX F-05Fでも利用可能だ。実際のところSyn.はどんな風に使えるのか、各サービス・アプリでの対応状況を見てみることにした。

手始めにSyn.に参画しているサービスの1つ、「ウェザーニュース」のWebサイトにアクセスしてみた。画面左下にメニューボタンが表れ、タップすると画面左側にサイドメニューが出現。サイドメニューの最上部には大きな広告バナーが、その下にサービス独自の機能メニューが、続いて“おすすめサービス”として各社サービスのリンクが並ぶ。

サイドメニュー上のこういった大まかなレイアウトは、全サービスで共通。サービスの表示順序も変わらない。サイドメニューの大きな違いを挙げるとすれば、全体のカラーリングが各サービスのテイストに合わせたものになっている、といったあたりだ。

ただ、サイドメニューを出現させるボタンの位置、出現する方向はサービスによって異なる。細かく見ていくと、サイドメニューの幅、メニュー項目の大きさ、スクロール範囲などにも違いがあったりする。共通メニューではあるけれど、実際の表示のさせ方はある程度各サービスに裁量があるようだ。

全12サービスのうちいくつかは、Webサービスではなくアプリだ。たとえばスケジューラーの「ジョルテ」、なんでもランキング化する「Qrank」、ファッションコーディネートの「iQON」は、アプリをダウンロードしていない状況でメニューを選ぶとGoogle Play Storeのダウンロードページにジャンプする。アプリ上では、他のWebサービスと同じようにアプリ内の1機能として共通サイドメニューを表示する仕様となっている。