ニュース

ドコモがコンビニ「ポプラ」を販促支援、担当者に聞く狙いと成果

2025年6月23日 06:00

NTTドコモのポイントサービス「dポイント」とキャッシュレス決済サービス「d払い」は、それぞれユーザーにポイント還元や利便性の高い決済手段として提供されている。それだけでなく加盟店に対しても、売上や来店頻度向上に向けてのさまざまな施策がある。

今回は、ドコモ中国支社とコンビニチェーン「ポプラ」での取り組みについて、2社の担当者から話を聞いた。

2020年からの取り組み

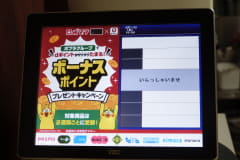

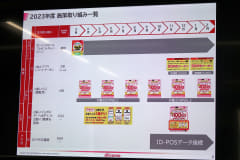

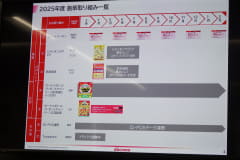

ポプラ営業本部商品部長の長崎良彦氏によると、同社は2020年からdポイントの取り扱いを開始し、以降さまざまなマーケティングソリューションの提供を受けてきたという。たとえば、2022年度からは、偶数月にd払いで支払ったユーザーを対象に「d払いくじ」を実施したり、2022年9月からはボーナスポイントキャンペーンを実施した。

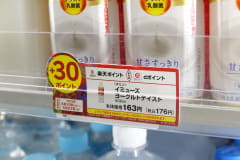

ボーナスポイントキャンペーンは、対象商品を購入するとポイントが進呈されるもので、お弁当やサラダなどさまざまなカテゴリーの商品を入れ替えながら実施。さらに、ポプラ内の商品担当者にボーナスポイントの権限を振り分けることで、担当者が特に推したい商品を対象にするなど、個別のマーケティングにも活用している。

さらに2023年10月からはポプラのPOSデータの一部をドコモに提供する「ID-POSデータ接続」を実施。ドコモ側でダッシュボードとしてポプラの購買データを分析し、さらなる施策実施に活用しているという。

元々はマルチポイントの意向から

dポイント導入以前に、ポプラでは楽天ポイントカードを導入していた。一方、ほかのコンビニチェーンでは2種類以上のポイントサービスを導入しており、ポプラでもマルチポイントの導入意向があったという。そこで、以前から取引があったドコモのdポイントが採用されたことがきっかけとなる。

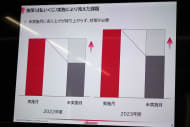

長崎氏によると、ポプラではさまざまなポイント、キャッシュレス決済を導入しているが、キャンペーンの効果測定に際してなかなか検証が難しかった。特にdポイント導入前の2020年以前ではほとんどの人が現金で支払う。そのため、誰がどの商品をいつ購入したかといった詳細なデータを分析することが難しかった。長崎氏はキャッシュレス決済により「施策のリターンの検証がしやすい」とその意義を説明、さらにID-POS連携をすることで、d払いユーザーの購買データの分析がより詳細にできるようになったと話す。

ドコモから提供される施策の効果分析について、長崎氏は「毎回スライドが20~30枚、詳細なレポートが届く」とコメント。ドコモ中国支社スマートライフ部カスタマーサクセス第二アライアンス担当課長の長野茂氏は、施策について「ユーザーを将来のロイヤルカスタマーとするべく、2~3年先を見据えて検証、支援を進めている」と説明。効果分析結果には「胃を痛めている」とし、効果が現れた時には「ほっとする」一方、効果が出なかったキャンペーンも数多くあったという。

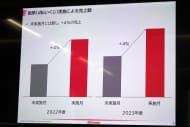

複雑怪奇なキャンペーンの効果測定

効果測定の数値の1つとして長崎氏は“ROAS”という数字を取り上げる。「Return On Advertising Spend」の略で、広告費に対してどれだけの売上があったか、いわゆる販促費の効果測定に用いる指標の1つだが、長崎氏はキャンペーンに際して「新たに作られた売上」をROASの数値として定義し、それが1000%、つまり10倍以上の施策を目指すと説明。1000%を下回るキャンペーンは、効果検証ができていないものとして取りやめていると、厳しい姿勢を示す。

もっとも、このROASの指標は、キャッシュレスではないと見えづらい数値とも説明する。たとえば、ある商品を10円引きで提供した際、この10円の販促費で商品の売価分の結果を生んだか、というと「そうとは言い切れない」と指摘。たとえば、同様の清涼飲料であれば「たまたま安いから購入した」というユーザーも出てくるため、これは10円引きキャンペーンの成果とは言えないと説明する。

ほかにも、ラジオCMなどでは「知名度向上に貢献するが、実際に売上に貢献しているか効果測定が難しい」と指摘。効果測定ができない販促手段については、なかなか費用が出しづらい実情もあると話す。

キャッシュレス決済サービスと連携したキャンペーンでは、効果測定がしやすい、はっきりと結果がわかる点で、小売店としては導入しやすい一方、施策を提供するドコモとしては必ず結果が求められる場面が多い。ドコモでは、ポプラの担当者とまさに“膝をつき合わせる”ように密な関係を取って、より効果が高い施策をさまざま打ち出しているようすが見える。

さまざまなキャンペーンを打ち出す

先述のとおり、ドコモとポプラではさまざまなキャンペーンを打ち出しているが、成功したものもあれば失敗したものもある。

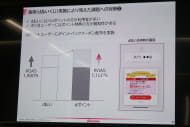

その改善例として、d払い利用者向けに「次回利用できる50円割引クーポン」を配信するキャンペーンでは、よりユーザーが多い「dポイント」を進呈するキャンペーンにしたところ、より効果が高くなったという。ポイントでは、ポイ活ユーザーとの親和性が高いことや、コンビニは定価販売が基本である点からも、ポイント進呈の方が親和性が高く、費用対効果も高かったと話す。

ポイント進呈キャンペーンでは、ほかにもペットボトル飲料の首掛けPOPを使ったキャンペーンも実施している。POPをめくるとQRコードが登場し、それを読み取ることでポイントが進呈されるくじに参加できるというもの。

近年はあまり見かけなくなったように感じるが、ポプラの長崎氏は、購入すると勝手にポイントが進呈されるキャンペーンと比較して「ユーザーがQRコードを読み込んでポイントが当たる、という“一手間”があることで、『キャンペーンでポイントが当たった』と感じてもらえる」とコメント。アナログの懐かしさとデジタルが融合したキャンペーンの効果測定も今後進めていき、効果があれば飲料以外のカテゴリーにも検討していくと話す。

POSを接続することへの抵抗感やドコモのメリット

小売店の中でも重要度が高い購買情報だが、とりわけPOSデータはどの店で、だれが、いつ、何を買ったか、といった詳細なものが含まれている。小売店では、このPOSデータを使って仕入れから売り場作り、キャンペーンの展開などさまざまな施策に活用。まさに“虎の子”であり、他業種であっても通常はPOSデータを他社には開示していない。

ポプラはドコモにこのPOSデータを共有する「ID-POSデータの常時接続」を行っている。まさに、“営業機密を他社に渡す行為”となる。ポプラの長崎氏は「ドコモのために渡しているのではなく、検証ができるという点で渡している。販促につなげることはもちろん、棚割(棚にどの商品を置くか、ドコモはTanagramという棚割支援ソリューションを提供している)などとの連携もできるようになる」と話し、今後は棚割への活用への検討しているという。

フランチャイズ店舗では、オーナーが商品の発注などを実施している。一方ドコモでは、気象データなどさまざまなデータを保有しており、ドコモが持つデータとポプラのデータを掛け合わせることで、購買傾向の予測が付けやすくなるとドコモ長野氏は語る。

ポプラの長崎氏は、「ドコモには広島に中国支社という拠点がある。ポプラに対して人や時間、金銭投資、工数を多く掛けてくれている」と評価。

d払いやdポイントの利用が増えれば、その分、ドコモにとっても手数料などで売上が増えることになる。ポプラも含め、加盟店を支援して商品購買数や決済単価が上がる支援をすれば、ドコモ自身にメリットがあるわけだ。

実際、ドコモ側の業績は右肩上がりで成長を続けているといい、関連するソリューションやデジタル広告などを含め、今後も取り組みを拡大、強化を進める格好だ。