ニュース

DeepL、日本で企業向け事業を強化 グローバル競争力を支援

2025年6月18日 20:31

DeepLジャパンは18日、企業向け事業に関する記者説明会を開催した。説明会では、日本市場における言語課題の解決と、企業のグローバル競争力向上に向けた同社の戦略が紹介された。

DeepLの企業概要と日本市場での展開

冒頭では、5月にアジア太平洋統括 社長に就任した高山清光氏が、日本市場での事業展開について説明した。

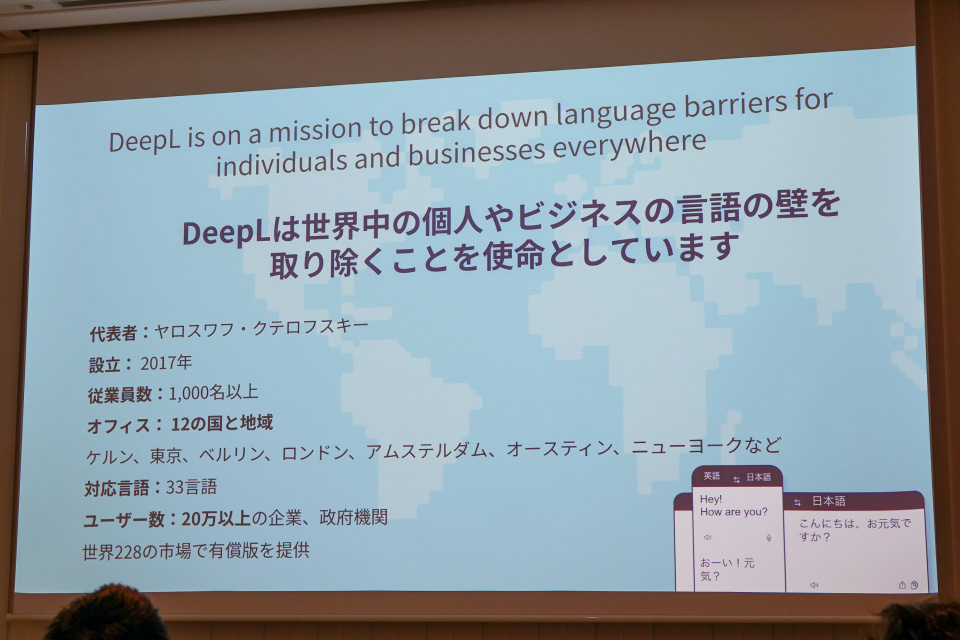

DeepLは2017年にドイツ・ケルンで創業。製品自体の品質の高さから、営業活動に頼らず自然に広まる「プロダクトレッド型」で成長し、当初はB2C事業を中心に展開していたが、現在はB2B分野へとシフトしている。グローバルで20万社以上の企業ユーザーを持ち、従業員は1000人以上。12の国と地域に拠点を構え、チームの過半数を研究者、開発者、言語エキスパートが占めるという体制。

米Forbes誌の「AI 50」には2024年、2025年と2年連続で選出され、米Fast Company誌の「世界で最も革新的な企業」では第5位に入るなど、国際的な評価も高い。

日本では2020年に日本語版とDeepL Proの提供を開始し、企業からのニーズの高まりを受け、2023年7月に日本法人を設立。現在も、ドイツに次ぐ2番目に大きな市場となっており、上場プライム企業の半数以上が導入。特に製造、金融、自動車、ヘルスケア、法務など、多言語対応が求められる分野での利用が広がっている。

言語の壁とDeepLの役割

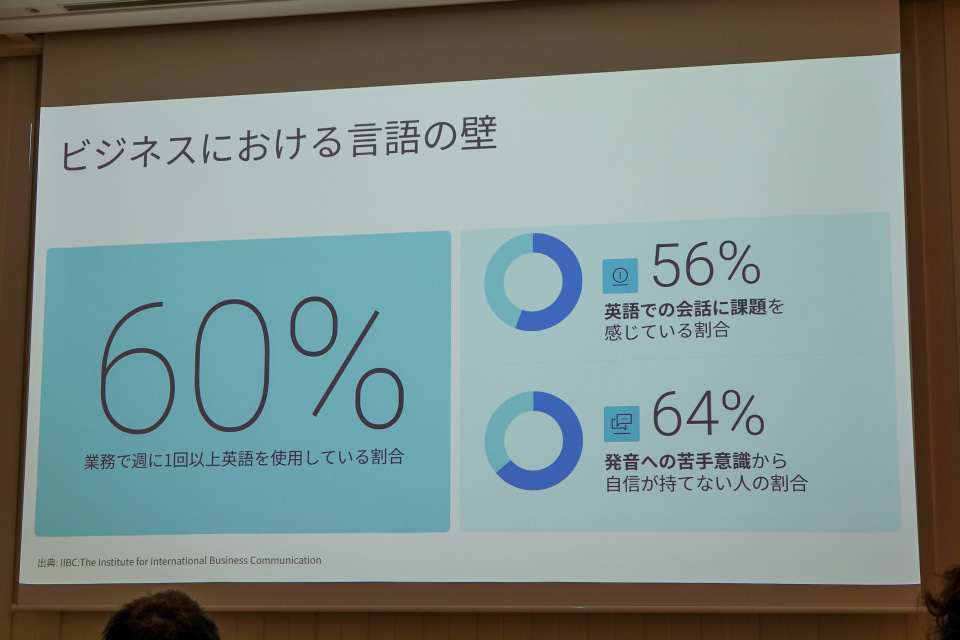

同社は、日本企業のグローバル競争力の向上において「言語の壁」が大きな課題になっていると認識している。業務で週に1回以上英語を使う人は約60%にのぼる一方、英会話に苦手意識を持つ人は56%、発音に自信がないと答える人は64%に達するという。

高山氏自身も英語に苦労した経験があり、DeepLが多くの日本人の言語の悩みを解消できると感じ、現職に就いたと語る。同氏は、かつてパソコンやインターネット、タブレットが「一部の人だけのもの」から「誰もが使うもの」へと普及したように、言語ツールも「英語が得意な人が頑張る時代」から「全員が活用してビジネスを伸ばす時代」へ移行していくと考えているという。

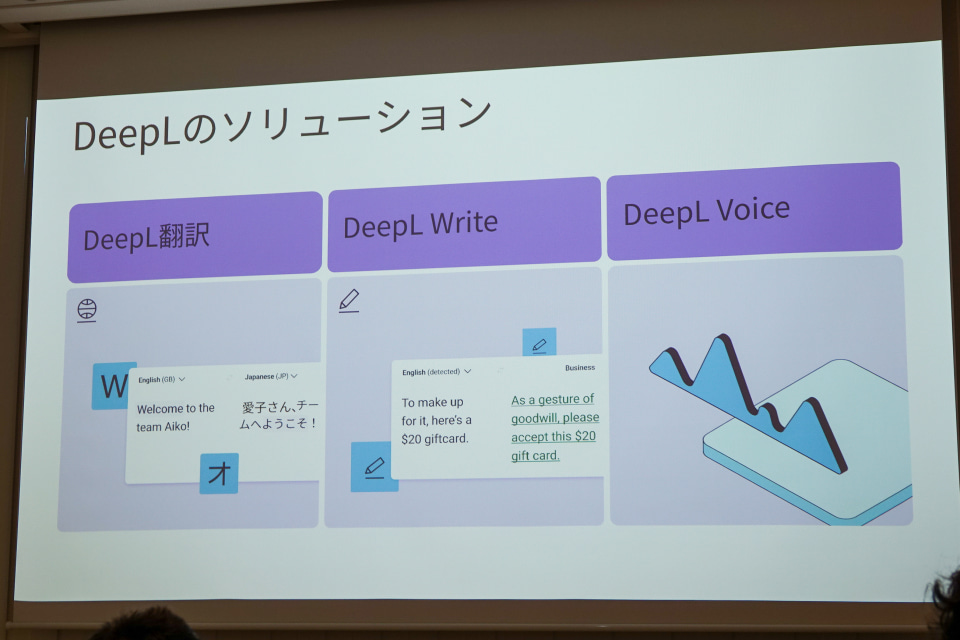

企業向け主要ソリューションと機能

続いて、エンタープライズ営業本部 第二営業部の吉岡大地氏が、企業向けソリューションと導入事例を紹介。

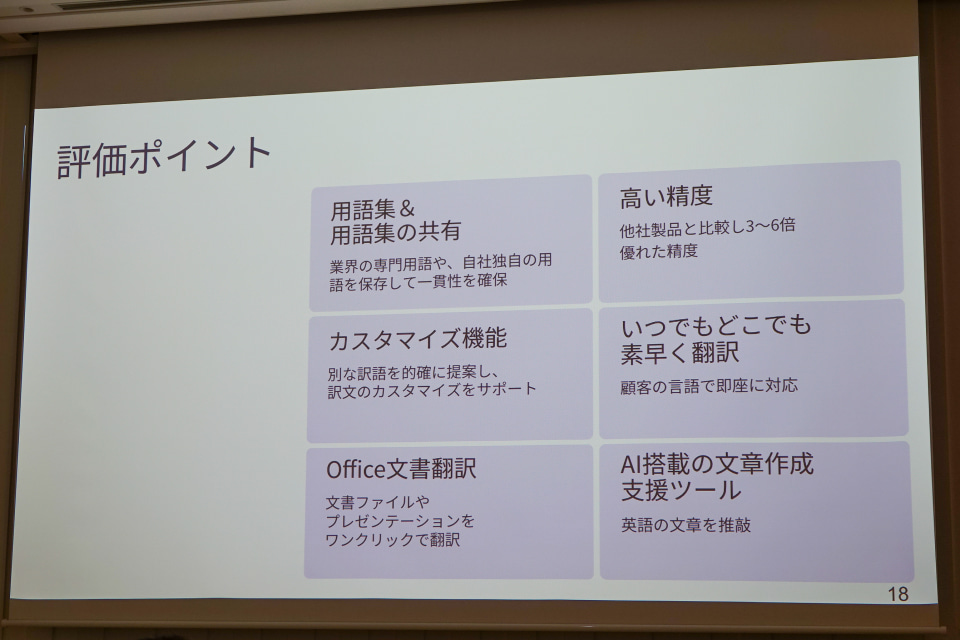

同社のサービスは、「翻訳(Translate)」「文章作成支援(Write)」「音声翻訳(Voice)」の3つが柱。たとえばDeepL Writeでは、英語の文法や文体を整え、ビジネス向けやフレンドリー、自信や熱意を伝えるなど、トーンの選択も可能。

DeepL Voiceは、話した内容をリアルタイムでテキスト化、翻訳し、認識内容の確認や修正もできる。会議参加者がそれぞれの言語で会話でき、会議全体を一つの言語に縛る必要がない。特に観光や医療、インバウンド対応など、対面の多言語コミュニケーションの現場で期待が高まっている。

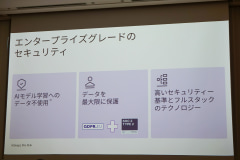

さらに、PDF・Word・PowerPointなど日常業務ツールへの最適化、セキュリティ強化、シングルサインオン、ユーザー管理、利用状況の分析機能も提供。インターネット上のデータだけでなく独自に管理する高品質データを活用し、ユーザーデータを学習には使わず保存もしない方針を徹底。GDPRやISO 27001、SOC 2に準拠した高水準のセキュリティを確保している。また、翻訳後の修正箇所を明示する透明性の高さも特長としている。

導入企業の成功事例

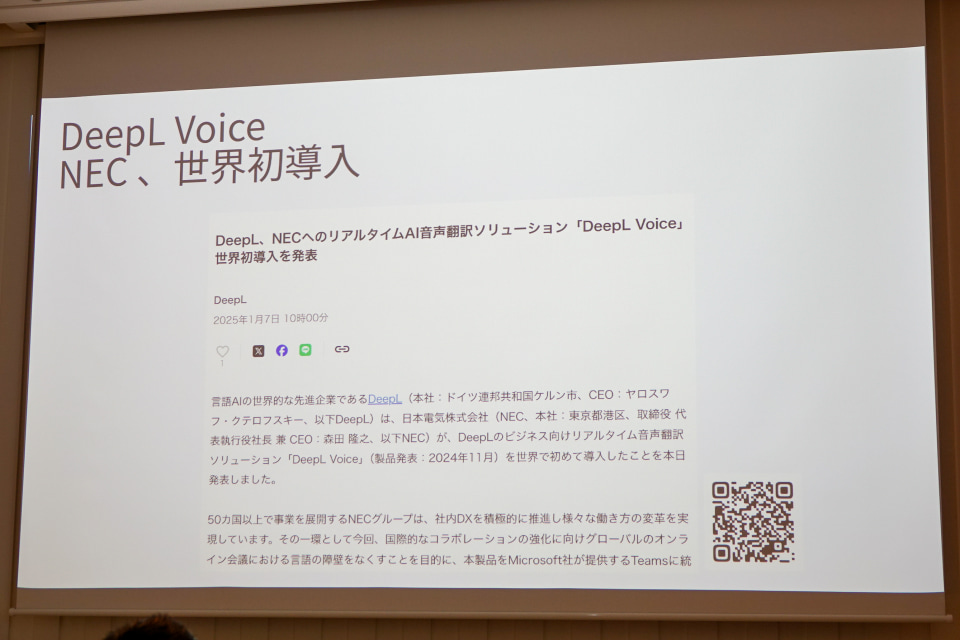

すでに複数の企業が同社ソリューションを導入。NECはMicrosoft Teams上でDeepL Voiceを活用し、グローバル会議でリアルタイムの円滑なコミュニケーションを実現。

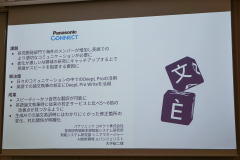

大和証券グループはIR資料の多言語化に活用し、日本語と英語の資料を同時に作成する業務負担を軽減。パナソニック コネクトでは、技術開発部門で英語以外の文献読解や多言語議事録の作成に利用し、業務効率化と読解ニーズに対応している。

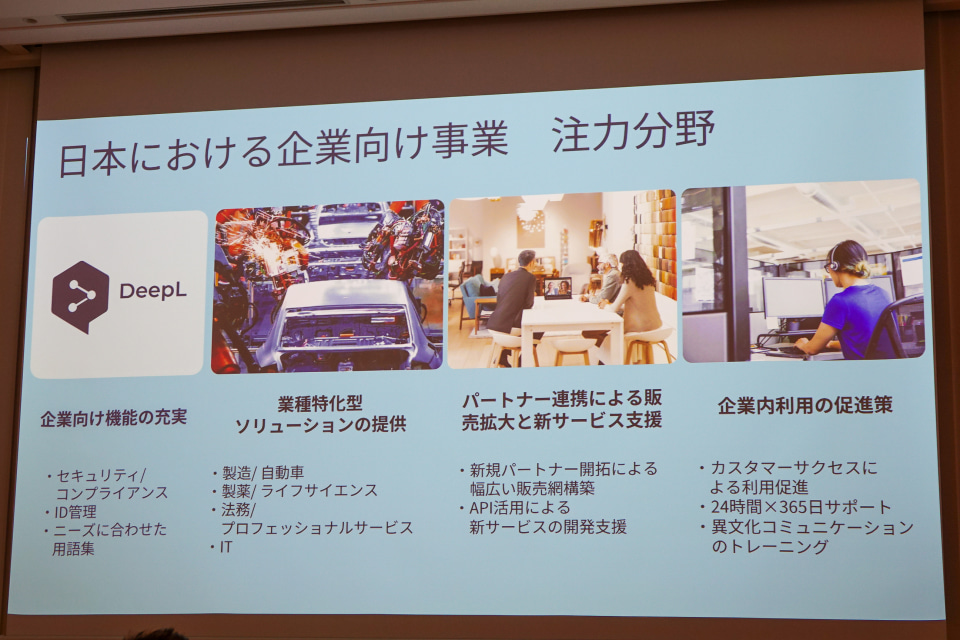

日本市場での重点領域と今後の展望

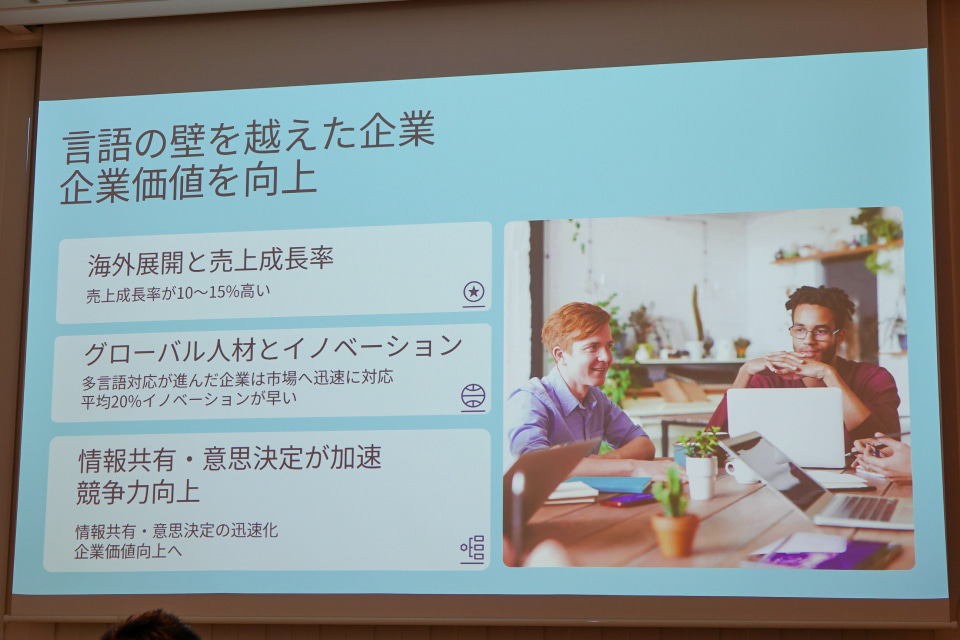

日本市場での事業強化に向け、まず企業向け機能のさらなる拡充と、高いセキュリティ要件への対応を進める。ID管理の強化や、大企業に適した機能改善も計画。また、自動車・製薬など専門用語が多い業界向けに、用語集の提供やソリューションの最適化も図る。

あわせて、これまで手薄だったパートナー協業も強化。販売網拡大と付加価値サービス提供を進め、APIによる機能組み込み支援や、ヘッドセットなどハードウェアへの翻訳機能搭載も視野に入れる。観光分野での自治体連携も模索中。

さらに、導入企業へのオンボーディング支援や、カスタマーサクセスチームによる定期フォロー、24時間365日のサポート体制も提供予定。翻訳だけでは伝わりにくいニュアンスの違いを埋める「異文化コミュニケーション・トレーニング」の展開も検討している。