ニュース

ソフトバンクが5Gエリア拡大に向けた屋外実験に成功、衛星通信との干渉抑える新技術

2025年2月21日 19:13

ソフトバンクと東京科学大学(旧東京工業大学・東京医科歯科大学)は、5G基地局からの衛星地上局下り通信への電波干渉を防ぎ、衛星通信の品質を担保する「システム間連携与干渉キャンセラー」の屋外での実証実験に成功した。衛星通信地球局周辺での5G展開などに寄与する。

衛星通信の品質低下防ぐ仕組み、性能向上を実現

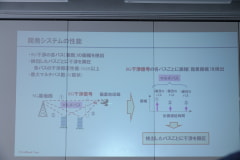

ソフトバンクと東京科学大学が開発した「システム間連携与干渉キャンセラー」は、衛星通信の地球局に干渉キャンセラー装置を設置。地球局が受信する衛星信号とそれに干渉する5Gの下り回線の信号が混在している無線信号を分岐させ、装置に入力。5G基地局の下り回線の信号を分岐させることで、一方は遅延装置を介して5G基地局から送信、もう一方はDAS(分散型アンテナシステム)を活用して光ファイバーで装置に転送する。

転送された信号は「カンニング信号」と呼ばれ、キャンセラー装置で衛星通信に混在する5G信号の大きさを検出できるようになる。検出した5Gの信号の大きさとカンニング信号を装置内で重畳して干渉信号と同じ大きさの「キャンセル信号」を生成し、干渉が起きている信号に合成、差し引くとノイズを取り除いた衛星信号だけを衛星通信の設備に送信できる。衛星通信局の通信品質に影響はない。

2023年にも、報道陣向けに室内での実証実験の様子が公開されていた。当時の性能では、ノイズに対する目的とする信号の強度を示すSN比は20dBだったが、今回は30dBほどにまで高性能化を実現した。SN比は数字が大きければ大きいほど通信状態が良好であることを示す。

ソフトバンク 基盤技術研究室 藤井隆史氏は、新たに「FIRフィルター」(FIR=Finite Impulse Response)と呼ばれる仕組みを導入したと話す。5Gの干渉信号とカンニング信号では、通過する経路などの違いから波形が変化するため、キャンセル信号が完全に打ち消しあえず、通信品質を向上させることが難しくなる。そのため、FIRフィルターにより、信号の波形を補正して干渉信号とほぼ同じ状態とすることで、キャンセラーの性能を向上させることに成功した。

都内の大学構内で実証

東京都内にある東京科学大学の敷地内で3.3GHz帯の電波を用いて、衛星通信との干渉を抑圧できることを実証した。構内のグラウンドに衛星通信局と地球局、5G基地局を設置。衛星信号は40MHz幅で5Gは80MHz幅で通信した。

実証では、ビルなど障害物に反射しながら届く状況や複数の5G基地局がある環境なども想定。電波状況を可視化するスペクトラムや受信した信号の品質を可視化する信号コンスタレーションなどから、いずれの状況でもシステム間連携与干渉キャンセラーにより、5G通信による衛星通信の品質低下を避けられることが示された。報道陣向けには、実証環境における衛星通信でのライブ映像が、5Gの干渉で停止してもキャンセラーを作動させることで再開する様子が公開された。

ソフトバンクに割り当てられるSub6帯のうち、3.9GHz帯は衛星通信の下り通信と同じ周波数帯で、携帯電話基地局と衛星通信地球局が近接していると衛星通信の品質低下を招くことから、基地局の建設に制約がある。2施設間の距離は、少なくとも50kmほどの距離を取ることが必要とされているが、SN比を30dBまで高められれば、5G基地局と衛星地球局の距離は1.5kmほどの近距離にあっても影響ない。地球局付近の5Gカバレッジ拡大のほか、衛星通信への干渉は遠方を含めた、全体を通じての影響を考慮しているため、干渉の抑圧が可能になれば、通信需要の多い東京都内などのカバレッジも拡大することが期待できるという。

東京科学大学工学院 藤井・太田研究室 特任教授 兼 ソフトバンク 基盤技術研究室 フェローの藤井輝也氏によれば、この仕組みは携帯電話と衛星通信のみならず、ほかの無線通信を利用するシステムにも応用できる。先にある周波数帯を割当てられた一次利用者と後に割り当てられた二次利用者との間には、一種の“壁”があるという。今回の携帯電話サービスに当てはめれば、衛星通信事業者が一次利用者で、携帯電話会社が二次利用者となる。通信を使うサービスが増える一方で、電波には限りがあるなか、ソフトバンクと東京科学大学では、この壁を取り払い、限りある資源である電波を効率よく活用すべく、周波数共用技術の研究を進めていくとしている。