ニュース

FCNTの「arrows Alpha」と「らくらくホン F-41F」発表会、“買いやすい”8万円台のハイエンドモデルの性能は

2025年6月17日 21:30

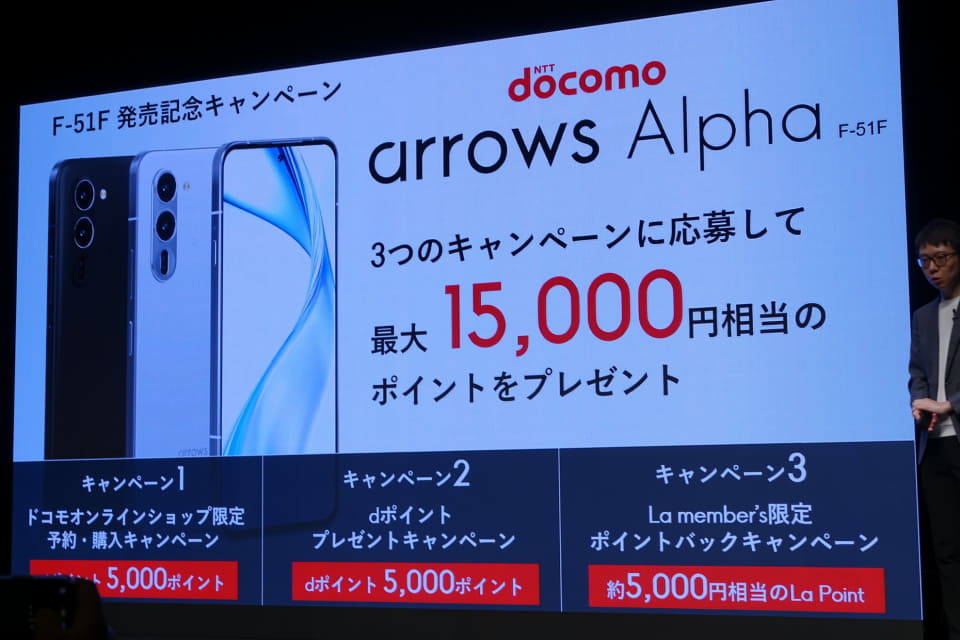

FCNTは17日、2025年夏モデルの新製品発表会を開催し、arrowsシリーズの最新機種「arrows Alpha」と、フィーチャーフォン「らくらくホン F-41F」を発表した。

「arrows Alpha」は8月下旬以降に、「らくらくホン」は今夏NTTドコモから発売される。「arrows Alpha」は、SIMフリーモデルも発売される(市場想定価格は8万円台)。

日本のユーザーが使いやすい製品作りにこだわり

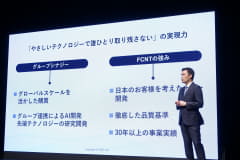

発表会冒頭、代表取締役社長の桑山泰明氏は「FCNTは日本メーカーとして日本のユーザーに使ってもらいやすい製品作りに注力してきた。これは何ら変える必要がない」と説明。2023年にレノボグループの企業として再出発した同社だが、現在でも日本ユーザーをメインターゲットに据えている点を強調した。

その新生FCNTでは、「優しいテクノロジーで誰一人取り残さない」という想いから、「シニア」、「サステナビリティ」、「ヘルスケア」の3本柱で製品を開発している。桑山氏は「シニア領域は、自他共に認めるFCNTの得意分野。また、環境配慮素材を使用する点はもちろん、機能面などさまざまな面を認めてもらい、スマートフォンとしては初めて、エコマークを取得できた」と、着実な活動をアピール。2024年発売の機種の状況について、具体的な数字は出さなかったが「好評いただいている」とし、同社の事業立て直しの一歩目を踏み出せたとコメントした。

今回発表の2機種について、桑山氏は「革新」と「伝統」のキーワードを挙げる。急速に広がるAIを「誰もが使いこなせるAI」として取り組んでいく点や、物価高騰の市場において「できるだけ購入しやすいもの」を提供すること、デジタルデバイスを使いこなせていないユーザーに寄り添うことに注目して開発が進められた。

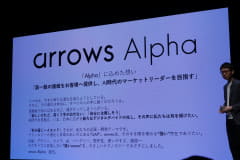

最上位モデルながら買いやすい「arrows Alpha」

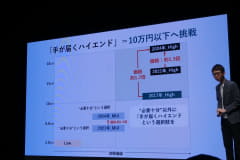

先述のようなコンセプトで開発された「arrows Alpha」は、arrowsシリーズの最上位モデルに位置づけられ、最新AI機能やハードウェア面など、同社が「ハイエンドモデル」とうたう機能や性能が搭載されている。その一方で、先述の通り物価高騰の波はモバイル市場にも及んでおり、スマートフォンの価格上昇に歯止めがかからない状況だ。

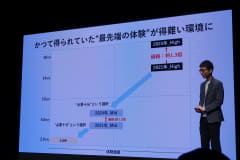

統合マーケティング戦略本部本部長の外谷一磨氏は「ハイエンドモデルの価格の上昇が続いており、多くのユーザーの手に届きにくい存在になっている」と指摘。モバイル市場の現状を「必要な性能を持つミッドレンジ、ローエンドにシフトが進んでいる」と分析。実際に同社のarrows We2などでもその選択肢の1つとして好評だと話す。一方で、最新技術などを搭載したハイエンドモデルに手が届かない現状は「新たなデジタルデバイド(格差)の可能性がある」と指摘。特に、昨今急速に進化している生成AI機能では、高いパフォーマンス性能を要求されることもあり、ハイエンドモデルを中心に搭載が続いている。

外谷氏は、おおむね2サイクル前にあたる8年前は“10万円強”でハイエンドモデルが買えた時代だが、現在ではその約1.7倍の価格を出さないと買えない現状にあるとコメント。arrows Alphaでは、AI体験やこの先の未来体験をすべて統合しつつ、10万円程度の手が届く端末を“新たな選択肢”として提供していきたいと、同機の開発意義を説明した。

72mm幅のサイズ感

本体カラーはホワイトとブラックをラインアップ。本体の幅は72mmで「人間工学に基づいた、最も握りやすいデザイン」と外谷氏はこだわりを説明。高い堅牢性はそのままに、ユーザーの手にフィットするフレームや背面デザインを実現した。

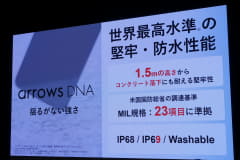

堅牢性では、コンクリートに高さ1.5mから落下させても画面が割れない性能や、MIL規格23項目の準拠、IP69相当の防水防塵性能を備えている。

ディスプレイとチップセット

ディスプレイは、約6.4インチのpOLEDディスプレイを搭載。ピーク輝度3000ニトや460ppi、1~144Hzの可変リフレッシュレートなど、コンパクトサイズながらさまざまな機能を備える。

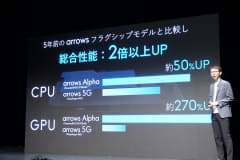

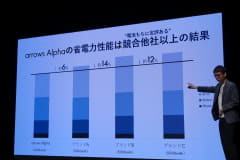

チップセットは、「Dimensity 8350 EXTREME」を搭載。アプリ起動や切り替えの高速化やサーマルスロットリングの低減など独自の最適化を施すことで、高いパフォーマンス性能を維持できるという。

さらに、大型のベイパーチャンバー機構を備え、冷却力の向上に寄与している。

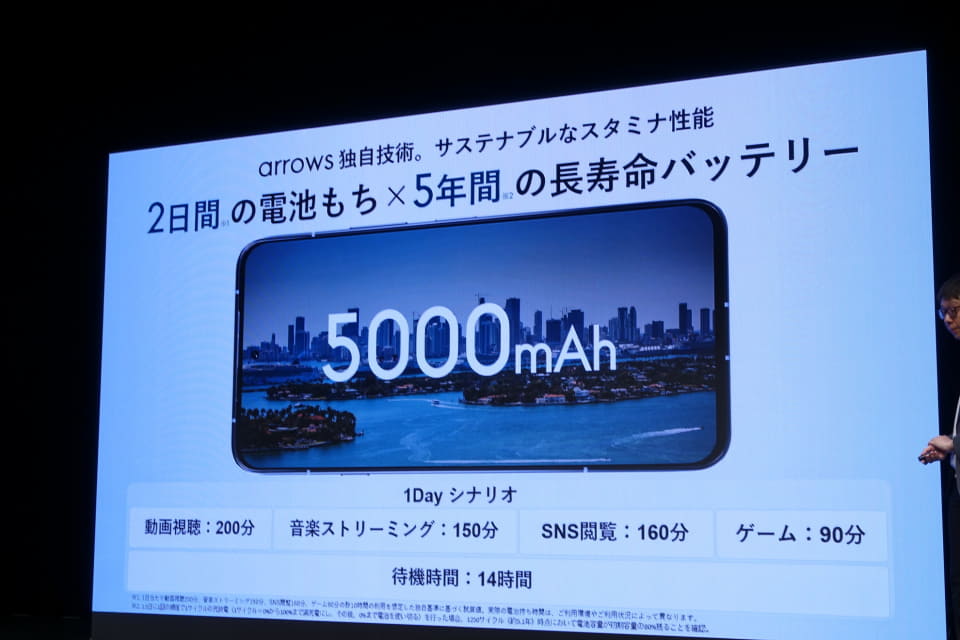

2日間の電池持ちを実現した5000mAhバッテリー

バッテリー容量は5000mAh。独自技術で、フル充電から2日間の電池持ちや、5年間の長寿命性能を実現している。

さらに、90W急速充電器が製品に同梱されており、これを利用して充電すると、10分で40%まで、35分で100%まで充電できる。

カメラ機能

カメラは、約5030万画素のメインカメラと約4990万画素の超広角カメラが背面に、約4990万画素のフロントカメラを前面に備えている。

メインカメラは、ソニーのLYT-700Cセンサーを備え、光学式手ぶれ補正とともに、より明るく美しい写真を撮影できる。

今回のメインテーマの1つ「AI」機能は、カメラ機能でも活用されている。外谷氏は「記憶以上の記録」の開発キーワードを挙げ、夜景やポートレートなど撮影シーンにあわせてAIによる画像補正で、より肉眼で見たものに近い写真を収められるようになったとアピールする。

たとえば、ポートレートでは、背景も人物も際立つ美しさとなることを目指し、美しい背景ぼかしのほか、HDR撮影や夜景をバックにした低照度環境における撮影でも手ぶれを抑えた印象的な写真を撮影できる。また、日中の写真では、白飛びや黒つぶれを抑えた写真を撮影できる。

このほか、AIらしいカメラ機能として外谷氏は、集合写真などで連続撮影し“目つむり写真”とならないようにイメージを合成する機能や、スポーツシーンやペットの撮影時に写真がぶれないよう適切なシャッタースピードに自動で調整する機能を備えている。

さまざまなAI機能

AI機能は、カメラ機能だけではない。

たとえば、スマートフォンの設定を提案する機能では、ユーザーが自然な言語で話すと、その言葉を理解し、スマートフォンの設定項目を提案してくれる。arrows Alphaをより使いこなせるようになる機能の1つで、よりユーザーのライフスタイルにあった機能、UIにできる。

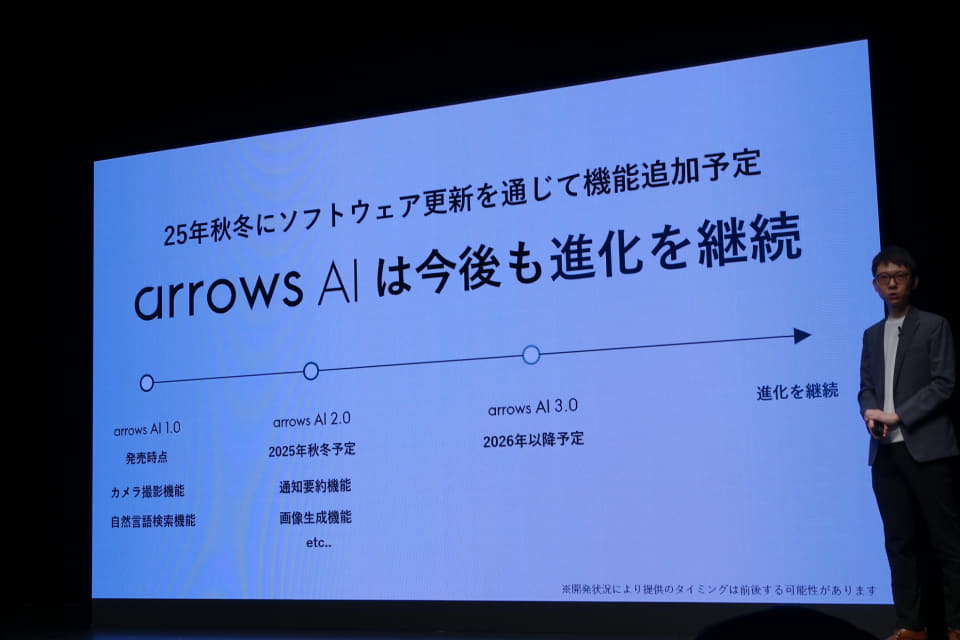

このほか、今後のアップデートでは主要なSNSやメッセージアプリをまたいだ通知の要約機能が登場する。今後画像生成機能などが登場する予定で、一連の同社のAI機能を「arrows AI」と銘打ち、arrows Alphaだけでなくさまざまな機種に展開されていく。

6年ぶりの「らくらくホン」

同時に発表された「らくらくホン F-41F」は、フィーチャーフォンでいわゆる「2つ折りケータイ」で展開される。

統合マーケティング戦略本部マーケティング統括部副統括部長の正能由紀氏は「arrows Alphaと対照的な商品と感じるかもしれないが“使う人を想う優しいテクノロジー”という根底は同じ」とコメント。シニアの生活を豊かにする1台に仕上げられている、とアピールする。

とはいえ、スマートフォンの開発が主流になっている昨今で、フィーチャーフォンのテンキーや折りたたみヒンジの構造、電池パックなどは部品点数も多く、構造も複雑になっており、フィーチャーフォン型の端末を作れる工場自体も減ってきていると指摘。正能氏は「2026年3月にFOMAサービスが終了するが、らくらくホンシリーズは3000万台以上販売している。まもなく利用できなくなるFOMAのらくらくホンを継続して利用しているユーザーも存在する中、今回自信を持って、選択肢の1つとしてお届けする」と開発の意義を説明。

また、加齢による身体能力の低下など、「どうしてもらくらくホンでないと使用できない」というユーザーがいると説明、正能氏はこれらのユーザーの声に応える形で、らくらくホンを継続して提供していくとした。

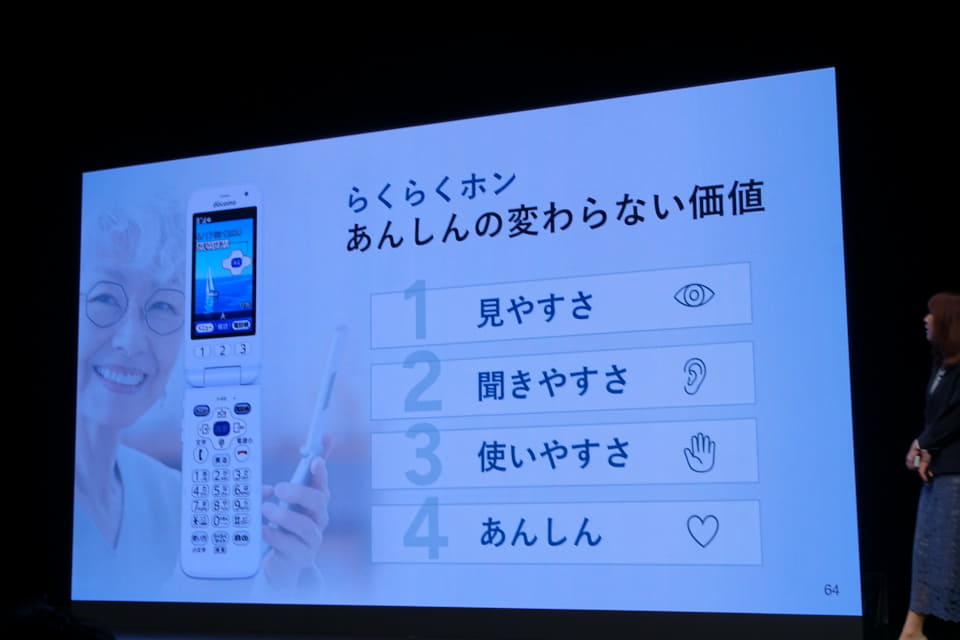

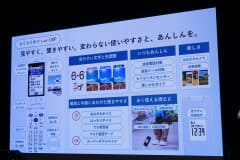

変わらない価値

らくらくホンシリーズの“変わらない価値”として、「見やすさ」、「聞きやすさ」、「使いやすさ」、「あんしん」の4つを正能氏は挙げる。

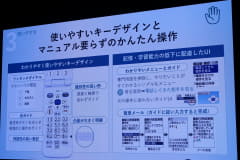

たとえば、見やすさの面では、テンキーのフォントを微調整し、視覚の衰えに対応できる読みやすいフォントを開発するほか、実際の画像に近い発色に見えるように年齢にあわせて色調整する。

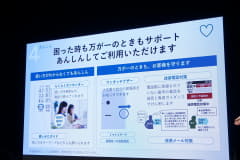

このほか、わかりやすいテンキーデザインや記憶、学習能力の低下に配慮したUI、困ったときにすぐに相談できる「らくらくホンセンター」の存在や、緊急時に周囲に異常を知らせるワンタッチブザー、迷惑電話や迷惑メール対策機能を搭載する。

シニアの日常を楽しくする機能も備える。カメラ機能では、独自の画像処理とチューニングでかんたんにきれいに撮影できる機能を備えたほか、歩数と連動した応援コメントなど楽しく健康に向けた取り組みができる機能を搭載。IPX5/8やIP6Xの防水防塵性能、MIL規格14項目への準拠など、耐久性能も備えている。

主な質疑

ここからは主な質疑を取り上げる。質疑では、コストダウンへの取り組みや、“ハイエンド”の定義などの質問が挙がった。質疑には、桑山氏と外谷氏、正能氏とプロダクト事業本部長近藤洋一氏が登壇した。

――arrows Alphaのコストダウンのポイントは?

外谷氏

昨年から、グローバルとローカルのバランスを重視している。(レノボグループの)グローバルスケール、グローバルリソースを一緒に利用しながら、日本ユーザーにも使いやすい物を形にできたと思っている。

――ハイエンドの定義について、arrows Alphaのチップセットは、一般的にハイミドル~ミドルレンジに収まると思うが、何を持ってハイエンドとしているのか?

外谷氏

Snapdragonだと8シリーズ、Dimensityだと9400や9500といったチップセットがユーザーの求めるハイエンドの性能だと思う。ただ、必要十分な範囲の性能が担保できている点や、自動車に例えるとF1のサーキットを超高速で走行するような場面はあまり求められておらず、高速道路を時速140~150kmで走り続けられる性能が一番ふさわしいのではと検討し、チップセットを選定した。

あらゆるものを検討したが、やはり価格とのバランスの中で10万円以下というコンセプトのもと、今回の選定となった。

――AIについて、レノボグループやモトローラの技術を取り入れたところはあるのか?

外谷氏

レノボグループのAIエンジンベースを採用しているが、arrowsユーザーに最適化するためのローカライズを行っている。グループの資産はできるだけ使っていくが、我々独自のAIも今検討しているところがあるので、ハイブリッドな形でユーザーに最適なAI体験を届けていきたい。

桑山氏

グループを挙げて開発投資を行っている中の1つとしてAI事業を行っているので、共有できる物は共有し、使い方や機能面は独自の物にしていく。この考え方は、AIに限らず全体的にそうしているので、ベース部分を活用しながらなるべく製品にフィットしたAIを作っていく考え方で設計している。

――最上位モデルと銘打っているが、製品ラインアップはこれで固まった感じか?

外谷氏

現時点で、FCNTがハイエンドをやるところにどれだけの勝算があるのか、という市場の見方があるが、ハイエンドの面を見ると我々にも事業機会があるのではないか、新たな価値を提供するのが必要では無いかと考えた。

一方で、他社ではProやUltraといったラインアップがある。そういったモデルを我々は“検討していない”わけではないので、環境などを踏まえ慎重に検討していく。今日発表したラインアップがすべてではないと理解いただきたい。

――AI機能について、オンデバイスAIのみの採用なのか? クラウドを利用したハイブリッドのものとなるのか?

外谷氏

自社で開発したAIを「arrows AI」として提供する。現在のAI機能はオンデバイスとクラウドとのハイブリッド型だが、今後進化していく中で、ハイブリッド型のAIを提供するシーンは増えてくると思う。

――Wi-Fi 7は導入しなかったのか?

外谷氏

検討したが、利用状況やコスト面から今回は導入しなかった。

――アクションボタンに「Perplexity」(AI検索エンジン)の項目があったが、今後なにか取り組みがあるのか?

外谷氏

色々と検討している物があるので、今後何かしらの展開を発表できると思う。

――arrows We2など既存機種にもAI機能は搭載されるのか?

外谷氏

arrows We2や後継機種に対して展開することは検討しているが、オンデバイスAIの性能をサポートできるのかというのもあり、適切なAI機能を一部抜粋する形で展開するなど、今後考えていきたい。

――機種の開発間隔について、今回ミドルレンジ~ローエンドの機種が発表されなかったが。

外谷氏

マーケットの状況次第のところもあるが、ローエンドモデルはよりコストを抑えていく戦略の元、なるべくロングランで物量を稼ぎたいところもある。開発は継続しているが、今回のタイミングでの投入にはなっていない。