ニュース

楽天グループ2024年度決算は通期で営業黒字、モバイルも単月黒字化を達成し連結黒字化を目指す

2025年2月14日 22:56

楽天グループは14日、2024年度の通期決算を発表した。売上は2兆2792億3300万円、営業利益は529億7500万円、親会社の所有者に帰属する利益は-1624億4200万円、EBITDAは3260億3900万円だった。

売上高は、創業以来28期連続増収を記録。2024年度の連結売上で成長した10%のうち34.4%が楽天モバイルに起因したものだとし、楽天モバイル事業の重要性をアピールした。

楽天モバイル事業の重要性

楽天モバイルの契約者と非契約者の直近1年間の同社サービス流通総額を比較したところ、楽天市場で46.9%、楽天トラベルで14.9%、楽天カードで27.9%契約者の方が多い。また、利用サービス数の増加傾向を見ても、契約者がより多くのサービスを利用する傾向にあると同社代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏は説明する。

その楽天モバイルでは、大幅な収益改善を達成し、楽天グループの2019年以来となる通期連結黒字化達成に貢献。また、楽天モバイル単体でも2024年12月のEBITDAが23億円と単月黒字化を達成している。

三木谷氏は、2025年度の収益目標として楽天グループの営業黒字拡大とあわせて、楽天モバイルのEBITDA“通期”黒字化の2本柱を設定。引き続き、グループ全体の重要な事業であると印象づけた。

楽天モバイルは契約獲得数伸長

楽天モバイルの売上収益は、前年同期比+20.9%の4407億円、Non-GAAP営業収益は前年から1056億円改善した-2089億円の赤字、EBITDAは1199億円改善した-363億円の赤字だった。一方、EBITDAは第4四半期で42億円の黒字化を達成している。

継続的な通信品質向上による契約獲得数とARPUの上昇とコストコントロールを実施しているほか、12月には楽天モバイル最強感謝祭を実施。この広告増収などもあり、2024年12月にはEBITDAの単月黒字化を実現した。

主要な数字を見ると、BCP回線を含むMNOとMVNE、MVNOすべて含んだ回線数が830万回線、MNO解約率は1.38%、ARPUは2856円だった。MNOのサービス売上は前年同期比+40.3%の465億6100万円となった。

MNO契約数は、2024年の1年間で155万回線増加し、一部回線移管などの影響を除いた純増数は378万回線だった。解約率は、市場の流動性向上が影響し、微増(前四半期1.12%→1.38%)の結果となった。

なお、契約回線の年代別人口を見ると、13歳~44歳までの契約が加速していると説明。さまざまな割引、特典プログラムによる利用促進の効果が現れた。

ARPUもデータ利用量の増加やオプションの一部有料化などで上昇。楽天モバイル最強感謝祭もこれを後押ししており、今後定期的に開催するとしている。ARPU拡大に向けては、5G利用率の向上などによりデータ利用の促進とともに、広告ARPUの向上、オプションの拡充、楽天が得意とするエコシステムを組み合わせた施策を打っていく。加えて、通信品質向上に向けて、2025年は約1500億円の設備投資を見込み、駅構内や地下鉄の電波改善、プラチナバンドの活用、混雑局の容量対策を推進していく。

主要なセグメント別の数字

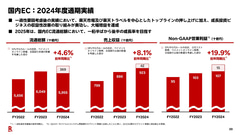

EC事業などのインターネットサービスセグメントは、売上収益が前年同期比+5.8%の1.3兆円、Non-GAAP営業収益は+29.8%の851億円だった。流通総額は-1.5%の6.0兆円だったが、楽天トラベルの国内宿泊流通総額は、同様の条件となる2019年比で+44.5%となるなど、成長をアピールする。

直近の施策では、楽天モバイル最強感謝祭でキャンペーン経由の流通総額は284億円、Rakuten Linkアプリから楽天市場への送客数も1210万と年度内最大を記録した。

加盟店向けには、AIを活用した運営支援を実施。利用している加盟店も増加傾向にあり、利用者の半数近くが「業務効率が上がった」旨の回答をしている。

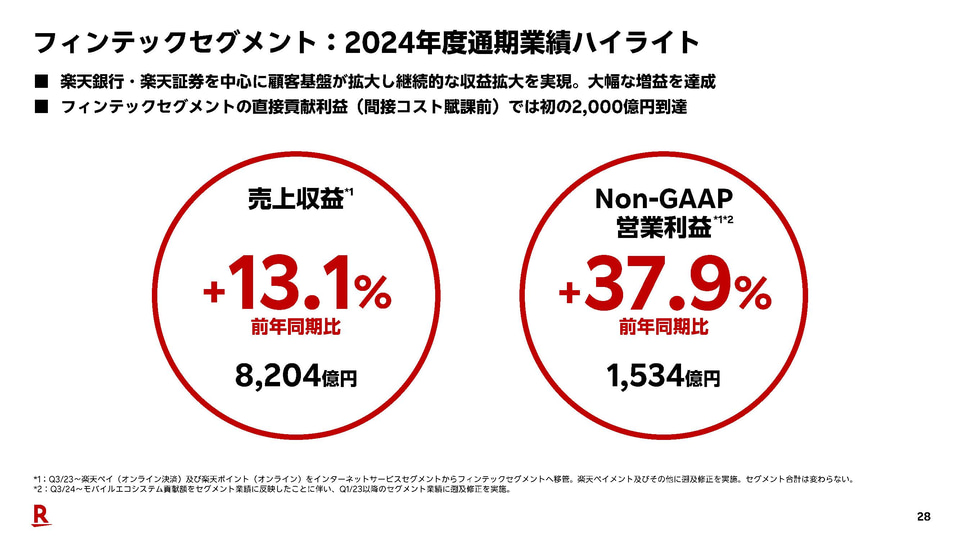

また、銀行や証券などのフィンテックセグメントの売上収益は、前年同期比+13.1%の8204億円、Non-GAAP営業収益は+37.9%の1534億円だった。楽天カードのショッピング取扱高や楽天銀行の単体口座数や預金残高、楽天証券の口座数や預かり資産といった主要な数字も前年から成長しており、継続的な成長をアピール。また、楽天ペイメントが通期黒字化を達成している。

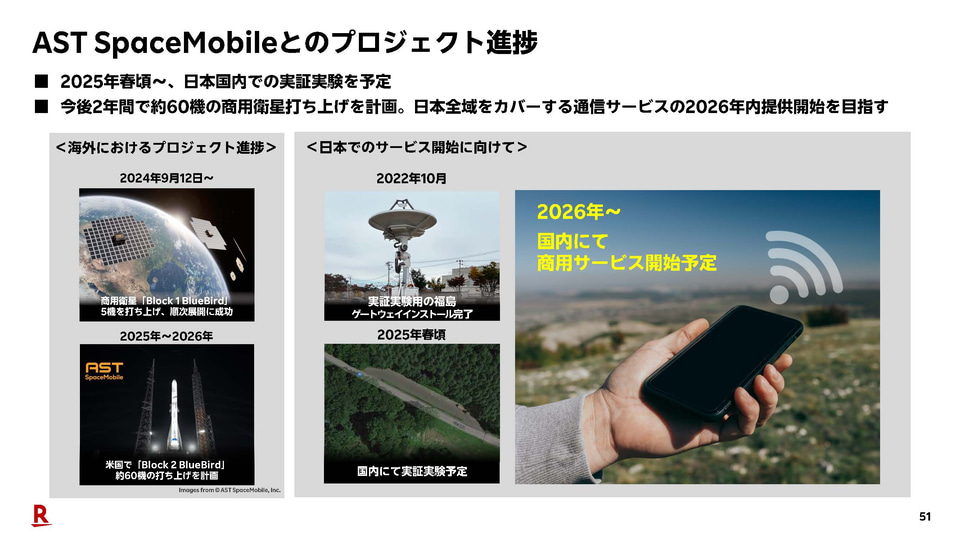

ASTスペースモバイルは「2026年の早い段階でサービスイン」

ASTについて三木谷氏は「初期の立ち上げに約300億円を拠出したASTスペースモバイルは、大変世界的に評判になっている」とコメント。衛星とスマートフォンが直接接続してビデオ通話ができるサービスと説明する。

三木谷氏は、サービス開始時期について、3月に実証実験を終了し、この後の衛星の打ち上げを通じて2026年のできるだけ早い段階でサービスを開始したいとした。「おそらく楽天モバイルだけがどのような自然災害があっても利用できる状況が実現すると思っている。なかなか人が住んでいない過疎な地域や離島でも必ず衛星から直接携帯が利用できることが実現する」と、離島などでブロードバンドサービスが提供できるようになるとした。

なお、災害時の楽天モバイルユーザー以外への展開について三木谷氏は「ビジネスモデルは今後検討していきたいが、災害時に楽天モバイルユーザー以外への開放は、検討しなければならないと思っている」とコメントした。

楽天シンフォニー

三木谷氏は「楽天モバイルだけが世界で唯一の仮想化ネットワーク」とし、仮想化ネットワークを支えているソフトウェアを、楽天シンフォニーを通じて海外に展開している。直近の事例では、ウクライナやケニアでの展開が紹介された。これらは、ソフトウェアをライセンスアウトし、グループ外の企業を通じても展開していくとし「非常にうまくいきつつある」と三木谷氏は語る。

このほか、ログインIOというクラウド、オペレーティングサポートソフトウェアを米国の大手通信会社の1つに導入していくと説明。三木谷氏は「AmazonがEコマースで培ったクラウド技術を外販していくように楽天モバイルの知見を外販していく」とコメント。

楽天のAI、2025年はスケーリングの年に

楽天グループでは、エコシステム全体のさまざまな分野でAIを活用したサービスや商品を導入している。ユーザーが触れやすい検索機能では、楽天市場のほか、ラクマや楽天ブックスなどにセマンティック検索を導入。そのほかコンシューマー向けには「Rakuten Link AI」、法人向けには加盟店のAIアシスタントやAI大学、Rakuten Analyticsなどを展開している。

セマンティック検索は、ユーザーが入力した言語だけでなく、意図を理解した検索結果を提供しており、“検索結果ゼロ”を最大98.5%削減するなど一定の効果を上げている。また、より関連性の高い広告表示により、広告売上の引き上げにも寄与している。

AIは楽天グループ社内でも活用しており、営業資料やビジネスメール作成の効率化に寄与。これを活用し、日本企業にあわせた低コストですぐに結果が現れるAI「Rakuten AI for Business」を、取引先向けに提供している。

サービスだけでなく、大規模言語モデル(LLM)の開発にも取り組んでいる。同社のLLMは用途に合わせた最適化と日本企業にあわせた設計を強みにしており、日本語性能に注力したLLM「RAKUTEN AI 2.0 8x7B」とコストパフォーマンス重視の「RAKUTEN AI 2.0 MINI 1.5B」を2024年12月に実現した。

専務執行役員チーフAI&データオフィサーのティン・ツァイ氏は「2024年が学習の年だったとすれば、2025年はスケーリングの年になる」とコメント。より影響力のある製品を出荷するために、AI基盤を拡大し続け、法人向けAIサービスをさらに拡大させる年になるとした。

主な質疑

ここからは主な質疑をご紹介する。回答者は、同社代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏。

――5年ぶりの営業黒字についての評価は?

三木谷氏

モバイル事業という非常に挑戦的なプロジェクトに取り組んできたが、明らかに楽天エコシステムへの貢献が大きいのがわかってきた。我々の顧客に向けた消費者向けサービスを盤石にしていくことに加え、この挑戦的なプロジェクトでほかの事業もより業務効率を考えた運営とする体質ができあがった。結果的にグループ全体のスクラムが強くなったと思う。

――モバイル事業単体での課題とそれに対するアプローチは

三木谷氏

EBITDA黒字化に向けては、今までやってきたことをさらに続けていくこと。5Gを使っていただければデータ容量も上がっていく。加えて、20~40代が強くなってきているが、やはり50代、60代以上について楽天のマーケットが極端に小さくなっているのでそこへのアプローチ、地方都市に向けての戦略強化、グループシナジーを更に高めるということに取り組んで行きたい。

また、楽天のソフトウェアを海外に販売していくことも大きな利益貢献で、楽天グループの根幹事業になると思っている。海外ビジネスも収益化してきたので、ここもさらに強化していきたい。

――楽天モバイルの単月黒字化について

三木谷氏

12月に楽天モバイル感謝祭があり、広告収入含めかなり売上を押し上げた。これ以外にも、EBITDAも劇的な改善を達成してきている。季節要因もある程度大きく2~3月も影響がかかってくるかもしれない。

年度初めからEBITDAの黒字化が実現するとお約束できないが、通期での黒字化は可能性が極めて高いと思っている。

――ハイパースケーラーに対するAI戦略は?

三木谷氏

1つは楽天エコシステムとしての国際展開、そして楽天シンフォニーを中心としたITプラットフォームとしての展開の2点がある。

エコシステムとしては、バイバーやkoboなどを中心に大きな利益が出ている。まだ点と点の段階だがこれを線にしていく、そして会員ビジネスとして発展させ、収益化させながら成長していく。これは、世界のハイパースケーラーではやっていないモデルで、新しい型のハイパースケールを目指していきたい。

――電気通信事業法ガイドラインの改正で、新たに「お試し割」の取り組みが登場した。同社が要求されていたと思うが、活用する考えはあるのか?

三木谷氏

戦略という面ではお話しづらいが、選択肢の1つとして考えている。ただ、ユーザーへ還元する範囲も決まっているので、どれが有効かというものを冷静に判断しながら考えていきたい。

――ASTについて、災害時などサードパーティに開放する考えはあるか?

三木谷氏

ビジネスモデルは今後検討していきたいが、災害時に楽天モバイルユーザー以外への開放は、検討しなければならないと思っている。