石野純也の「スマホとお金」

ソニーの新型スマートフォン「Xperia 1 VII」はどこで買うのが一番オトク?

2025年5月29日 00:00

ソニーとNTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの4社は、6月5日にXperiaシリーズの最新モデル「Xperia 1 VII」を発売します。タイムラグは徐々に縮まっていたものの、昨年までは、キャリアモデルが先行して販売を開始しており、その後にソニーのオープンマーケット版(SIMフリー版)が続くという流れが続いていました。

これに対し、Xperia 1 VIIは、4社が6月5日に一斉発売します。

キャリアモデルとメーカーモデルが一斉に販売を開始することで、価格やサポート体制等を比較したうえで購入することが容易になりました。メーカーモデルのために発売を待つ必要もなくなり、同じ土俵で比べやすくなったと言えるでしょう。

ここでは、3キャリアとソニーが、それぞれどのような販売戦術でXperia 1 VIIを展開していくのかを解説します。

オープンマーケット版も多彩な買い方が可能、本体価格は4社最安に

まずはおさらいですが、Xperiaは19年に発売された「Xperia 1」から、型番ルールを現状のもの変えています。Xperiaの後につくのが、端末のポジションを示す数字。現状では、「1」がもっともハイエンドで、より価格や性能が下がるほど数字が大きくなっていき、「10」がミッドレンジモデルという位置づけになっています。

23年までは、「1」と「10」の間にコンパクトハイエンドの「5」もありましたが、24年からは投入が見送られています。どちらかと言えば、「5」は「1」寄りで、チップセットやメインカメラの性能は「1」にそろえられていました。

また、「10」寄りながら、国内仕様に対応するなど、少しスペックの高い商品として、「8」を冠した端末が販売されていたこともありました。

これらよりさらに価格を抑えたエントリー向けの端末として、「Ace」という名称のモデルも第3世代まで販売されています。こうした型番のあとに、世代を示すローマ数字をつけるのが、現在のXperiaの命名規則。Xperia 1 VIIは、Xperia 1から数えて7世代目にあたるフラッグシップモデルということになります。

一方で、先に挙げたとおり、現在では「5」が開発されていないため、Xperiaは「1」と「10」の2本柱になっています。

ソニーがソニーストアで販売するXperia 1 VIIは、スペックが3種類。メモリ(RAM)12GB、ストレージ(ROM)256GB版はキャリアモデルと共通ですが、オープンマーケット限定として、ストレージを512GBに倍増させたモデルと、メモリを16GB、ストレージを512GBに増量したモデルが販売されます。

それぞれの価格は、20万4600円、21万8900円、23万4300円です。

一般的に、同じ製品でメモリやストレージのバリエーションを設ける場合、ストレージの容量が段階的に上がっていくことが多くなっています。メモリの量が増える製品もありますが、ほとんどのケースでは、ストレージと連動しています。同じ512GB版の中で、メモリを12GBと16GBから選択できるのは、おもしろい試みと言えるでしょう。

ソニーストアでは、「Xperiaケアプラン」という保証サービスも提供しています。こちらは、1年目が割引価格で2500円、2年目以降が5500円です。月額払いの場合、年間を通しての料金はやや上がり、毎月550円になります。故障や水濡れでの全損時に交換機が割安で手に入るほか、修理も1回5500円になるなど、比較的手厚いサポートが特徴。

Xperia 1 VIIの交換機は、2万4000円から。一部キャリアが提供している対面での即日修理はありませんが、価格の割には手厚いサービスと言えるかもしれません。

ハイエンドモデルゆえに、価格は高額ですが、ソニーストアでは36回まで金利無料の分割払いを提供しているため、懐が寂しいときでも購入は可能。

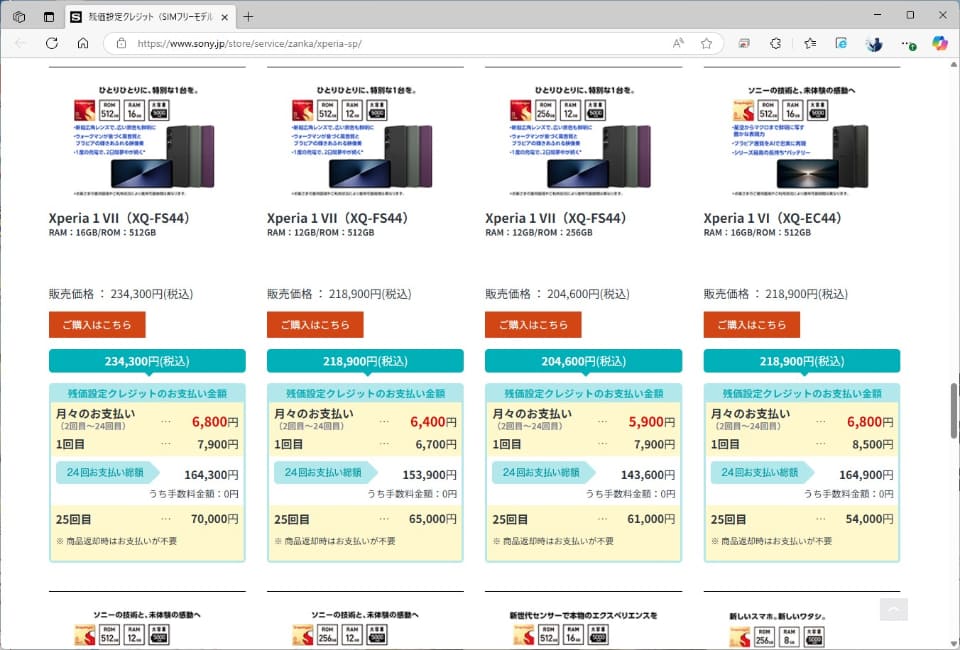

また、Xperia 1 VIIは「残価設定クレジット」の利用もできます。これはキャリアの端末購入プログラムに近い仕組みで、25回目に返却することで残価が免除される仕組み。

Xperia 1 VIIのベースモデルは残価が6万1000円に設定されており、月々の支払いを5900円(初回のみ7900円)に抑えることができます。オープンマーケット版ながら、比較的買いやすし仕組みが整えられている点は評価できます。

オープンマーケットより高いキャリアの本体価格、一方で残価も高い

メモリやストレージを選択できるソニー版とは異なり、キャリア版はメモリ12GB、ストレージ256GBの一択で、選択の余地はありません。ストレージが256GBでは足りないとなると、キャリアモデルが選べなくなってしまうのは少々残念。

ただし、Xperia 1 VIIはハイエンドモデルでは珍しくmicroSDカードに対応しているため、データ容量がかさみがちな写真や動画をこちらに保存するようにすれば、ストレージには余裕が出てきます。その意味では、コストを抑えやすい端末と言えるかもしれません。

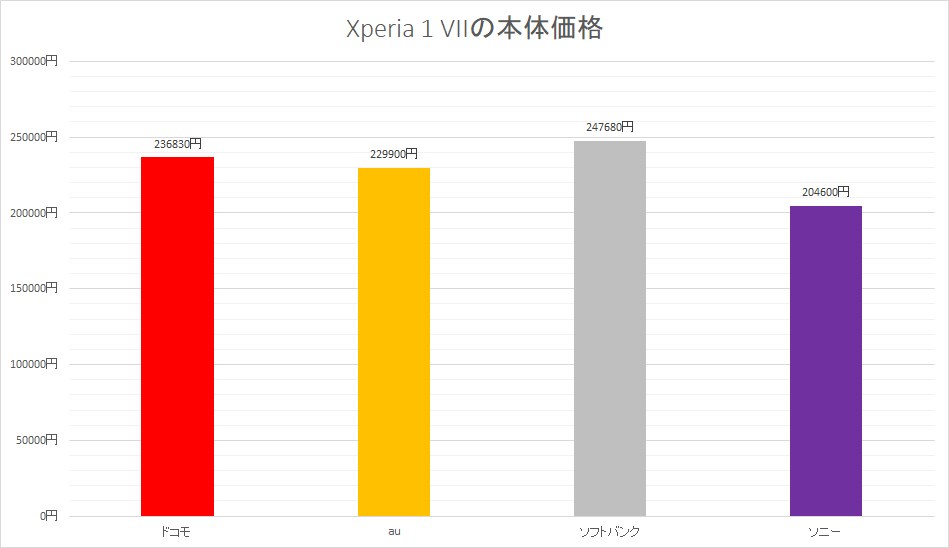

キャリア3社とも、本体価格に関してはソニー版より高め。ドコモは23万6830円、auは22万9900円、ソフトバンクは24万7680円です。

いずれも、ソニー版の最上位バージョンにあたる16GB/512GB版よりも高額になっており、iPhoneやPixelなどと同様、一定の利益が乗せられていることがうかがえます。ニコニコ現金一括払いをするのであれば、ソニー版が最安と言っていいでしょう。

ただし、キャリアはどちらかというと端末購入プログラムが主力。1年なり2年なりで実質価格を抑えることを重視しています。また、残価に加えて、8万8000円を超える端末の場合、最大4万4000円まで割引することができます。

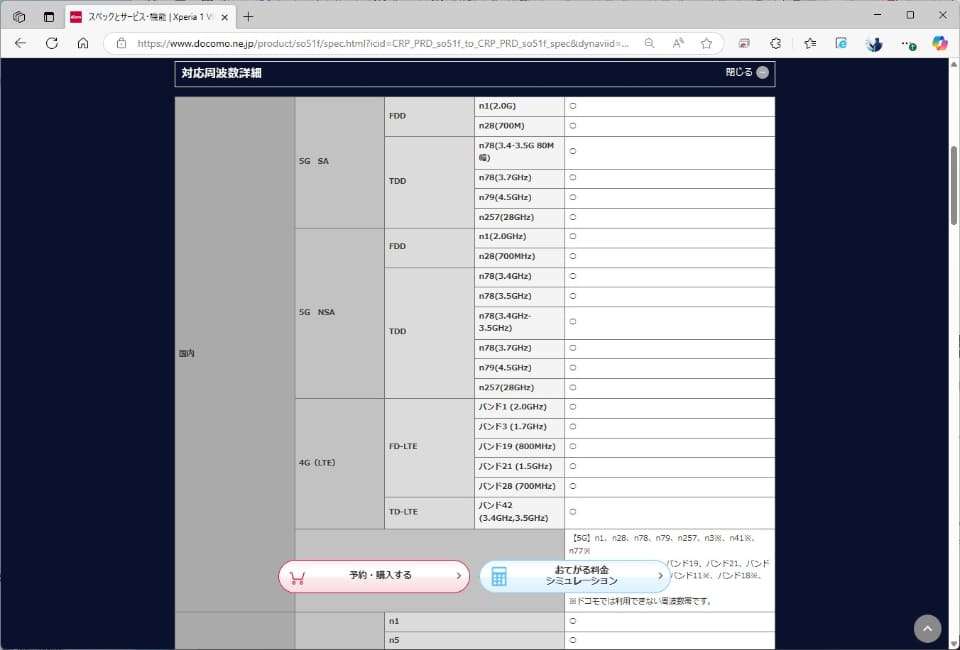

さらに、Xperia 1 VIIのキャリア版は、ソニー版にない特徴としてミリ波にも対応しています。これによって、ガイドラインの特例対象になるため、割引額の上限は1万6500円上がります。最大で、6万500円までの割引が可能になるというわけです。

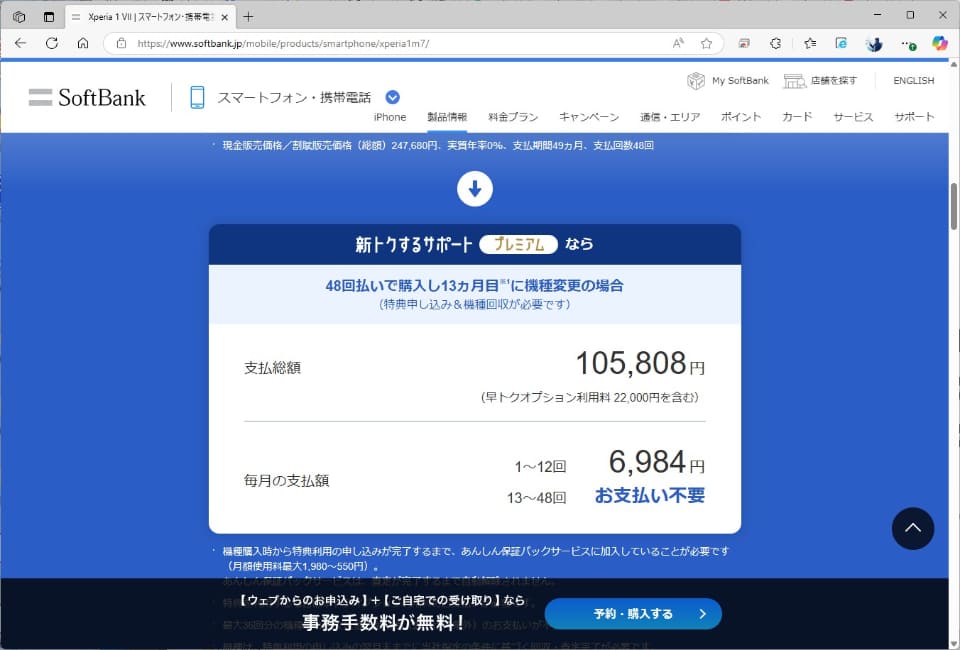

この割引をフル活用しているとみられるのがソフトバンク。上記のように、端末の本体価格は4社の中でもっとも高く設定されている一方で、「新トクするサポートプレミアム」を使って1年で端末を下取りに出すと、16万3872円が免除されます。

ここから「早トクオプション」の2万2000円を引いても、14万1872円の支払いが不要になる計算。ユーザーが支払う総額は10万5808円で済みます。

現時点では、Xperia 1 VIIの買取等予想価格は公表されていませんが、1年前に発売された「Xperia 1 VI」を参考値にすると、13カ月目の下取り価格は8万7500円まで下落しています。1年目で比較的下取り価格が高い状態でも、通常であれば約14万円もの支払いは免除できません。差額が5万4372円であることから、ソフトバンクの価格設定には、ミリ波割引も含んでいる可能性が高いと言えます。

機種変更でも同額なのは、アグレッシブな価格設定です。

auは2年、ドコモは1年が安い――機種変前提ならキャリアが有利か

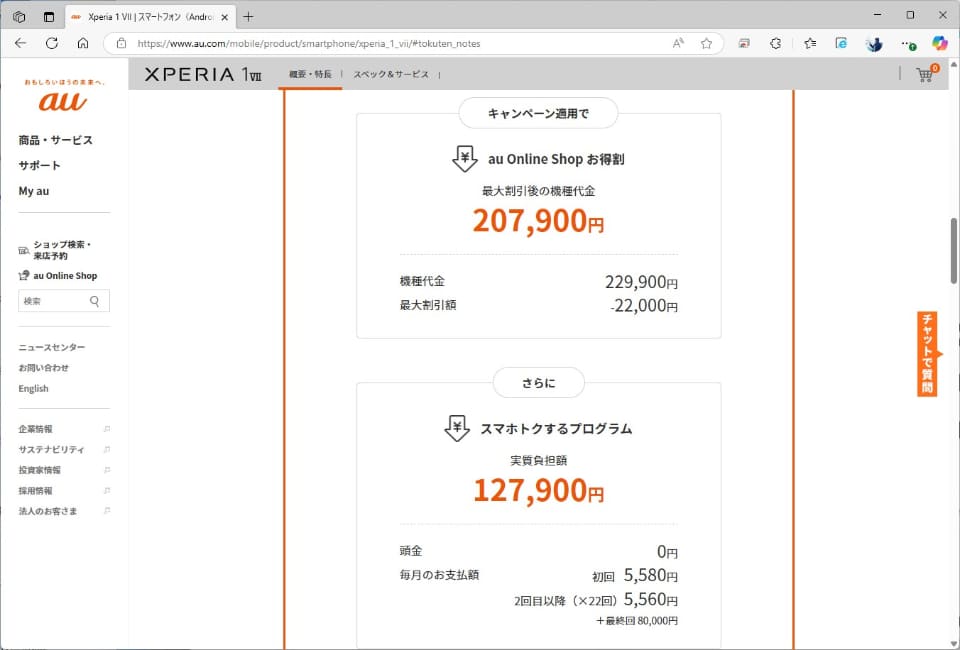

これに対し、auは本体価格を22万9900円に抑えてきました。端末価格としては、3キャリアの中で最安ですが、ソニーのオープンマーケット版よりはやや割高な価格になっています。

ただし、auは、「5G機種変更割」で5500円、「auマネ活プラン+」に加入していれば、「Xperia VII機種変更おトク割」で1万1000円の割引を受けることが可能。総額は1万6500円になり、これを差し引くと端末価格は21万3400円まで下がります。

また、MNPの場合には、「au Online shopお得割」の対象になり、本体価格は20万7900円に。あくまでMNP限定にはなるものの、ソニーが販売するオープンマーケット版と大きく変わらない金額まで割り引かれる仕組みです。

KDDIの端末購入プログラムである「スマホトクするプログラム」では、最終回の残価が8万円に設定されています。これを差し引くと、MNPで12万7900円、機種変更で13万3400円の実質価格になります。

auの場合、割引が契約形態ごとに明確。残価はいずれも8万円になっており、ここに割引は乗せられていないことが見て取れます。ガイドラインを保守的に守った形です。ソフトバンクと比べると高めに見える一方で、2年という期間だと大きな違いはありません。

ソフトバンクも、2年間だと実質価格が13万8432円に上がるからです。2年という区切りで比較するのであれば、auより割高とも言えます。

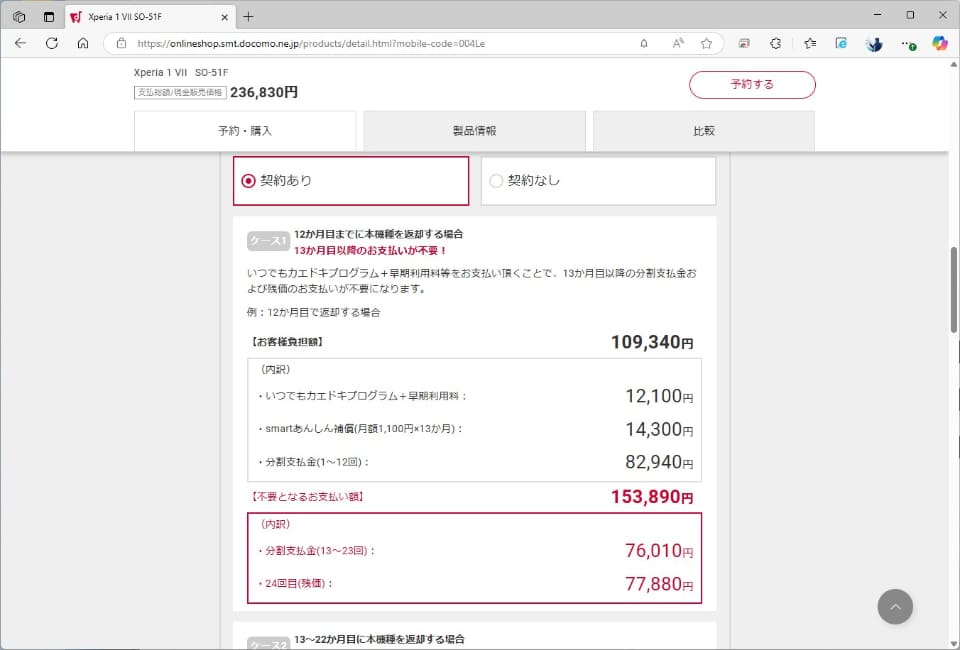

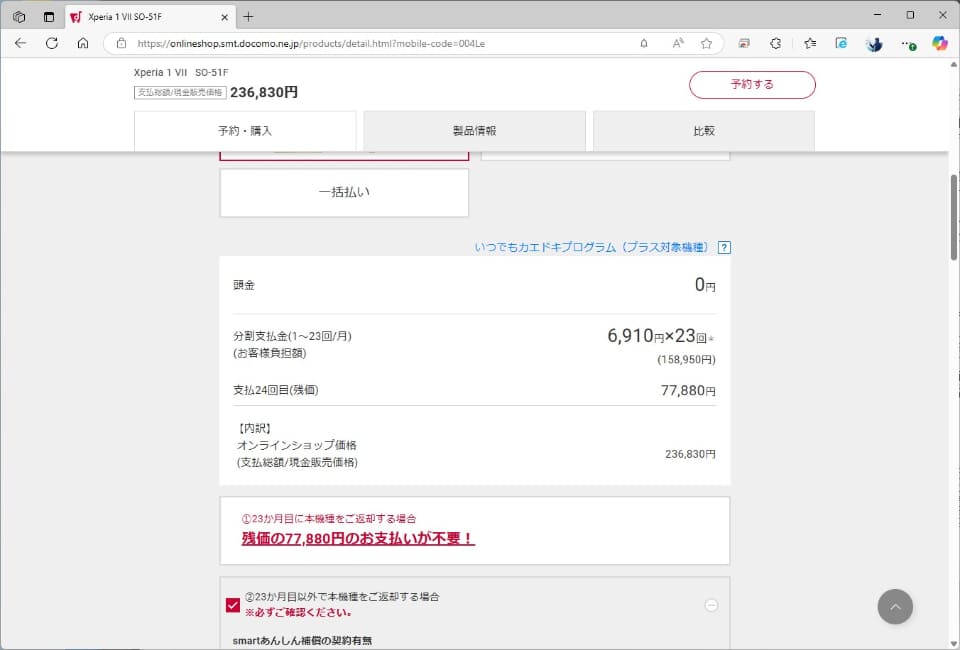

一方のドコモも、ソフトバンクと同様、1年での下取りでおトクになる「いつでもカエドキプログラム+」対象モデルとして、Xperia 1 VIIを販売します。12カ月で下取りに出すと、残価として設定されている7万7880円だけでなく、13カ月目から23カ月目までの11回分、計7万6010円が免除されます。

ここに「早期利用料」の1万2100円を加えた実質価格は9万5040円。ソフトバンクよりも、実質価格で1万円ほど安くなります。

ただし、分割支払いを“完走”すると、実質価格は15万8950円まで上がってしまいます。これは、本体価格が比較的高めなうえに、残価として設定されている7万7880円が、3社の中でもっとも低いからです。1年と2年での実質価格の差を見ると、ソフトバンク以上に、1年で機種変更するヘビーユーザーを優遇した価格設定になっていると言えるでしょう。

傾向としては、ソニー直販だと本体価格が安い一方で、残価設定型の分割払いの場合には、残価が抑えめ。さらに1年という短期での利用には向きません。このような販売に強いのは、キャリアモデルです。

2年でも、auやソフトバンクであれば、ソニー直販よりも割安になります。最新のハイエンドモデルを1年から2年のスパンで買い替えたい人には、依然としてキャリアモデルがお得と言えそうです。