|

|

|

|

|

2006年のケータイ市場を占う「番号ポータビリティ」

|

|

|

|

いよいよ年が明け、2006年を迎えた。一般の人にとっては、ごく当たり前の年が明けたに過ぎないかもしれないが、ケータイ業界にとって、2006年と2007年は大きな節目の年に当たると言われている。それは今後のケータイ業界に大きな影響を与えそうなイベントが控えているからだ。今回はなかでも注目度の高い番号ポータビリティについて、考えてみよう。

■ 番号ポータビリティへの道

|

|

|

2006年のケータイ業界最大のキーワードは「番号ポータビリティ」

|

2006年、ケータイ業界にとって、最大の気になるキーワードと言えば、番号ポータビリティ(ナンバーポータビリティ)をおいて、他にない。各事業者はもちろん、メーカーや販売店、コンテンツプロバイダなど、ケータイ業界に関わるすべての人たちが影響を受けると言われている。

今さら説明するまでもないが、番号ポータビリティは、現在利用している電話番号を変えることなく、契約する電話会社を変更できるというものだ。携帯電話については、「Mobile Number Portability」の略から「MNP」とも呼ばれている。

携帯電話番号は元々、各事業者及び地域会社ごとに割り当てられており、契約会社を変更しようとすると、携帯電話番号を変更しなければならなかった。しかし、その状態では各携帯電話事業者間で競争が生まれず、ユーザーにとっても不利益であるという観点から、契約する携帯電話会社を変えても電話番号を変えなくても済む番号ポータビリティの導入が検討されてきた。

総務省では2002年から番号ポータビリティの勉強会を開催し、導入についての検討を重ねてきた。昨年5月には「番号ポータビリティの在り方に関する研究会」の報告を受け、「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライン」が公表され、11月に電気通信番号規則および電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案が公表されたことで、いよいよ2006年に番号ポータビリティが実施されることになった。

番号ポータビリティが導入されることで、各携帯電話事業者及び関係各社は、今まで以上に厳しい競争に晒されると言われている。これまでは他社が魅力的なサービスを提供してもユーザーが同じ携帯電話番号を使い続けたいと考える限り、顧客が逃げてしまうようなことはなかった。しかし、番号ポータビリティが導入されることにより、他社が魅力的なサービスを提供すれば、電話番号というユーザーをつなぎ止める枷がなくなるため、いとも簡単に乗り換えられてしまう可能性がある。つまり、販売する端末のラインアップや提供するサービス、料金プラン、サポートなど、ユーザーが少しでも気に入らないことがあれば、離れていってしまうかもしれないわけだ。

逆に、ユーザーとしては、魅力的なサービスや端末、料金プランで契約する携帯電話会社を自由に選べるようになるわけで、基本的には歓迎できることと言えそうだ。

■ 未だ姿の見えない番号ポータビリティ

こうした背景もあり、ケータイ業界では以前から番号ポータビリティの導入が業界の大きな地殻変動を生み出すのではないか、シェアが大きく変わるのではないかと言われてきた。現に、筆者は事ある度に調査会社や関係会社からコメントを求められ、調査会社の発行するレポートなどに一喜一憂する関係者を何度となく、見かけてきた。

しかし、実際に番号ポータビリティがどうなるかというと、正式に公表されていないことも多く、まだまだわからない点が多い。まず、番号ポータビリティで決まっていることは、「2006年11月までに導入される」という点だ。ただ、この11月という実施時期も改正される省令案の施行日が11月1日に決まったとされているに過ぎず、各事業者からは受付開始日や概要についての発表はない。同様に、手数料についてもいくらになると明示されていない。おそらく5,000円以内に収まるのではないかとの見方が有力だが、いずれも正式な発表が何もない点は変わらない。

また、今回の番号ポータビリティで引き継がれるのは基本的に電話番号のみで、「 ○○○@docomo.ne.jp 」「 △△△@ezweb.ne.jp 」「 □□□@●.vodafone.ne.jp 」というメールアドレスは引き継がれない。つまり、番号ポータビリティで他社に移行するとなると、いずれにせよ、メールアドレスは変更しなければならず、何らかの手段で友だちや知人に新しいメールアドレスを告知しなければならないわけだ。

現在、利用しているコンテンツもそのまま引き継ぐことはできないが、多くのコンテンツプロバイダはiモード、EZweb、ボーダフォンライブ!にそれぞれコンテンツを提供しており、意外に同じコンテンツを利用できるケースも多そうだ。たとえば、モバイルバンキングや乗り換え案内といった人気コンテンツは各社の公式サービスに提供されているので、移行に伴う手間は再登録くらいしかない。また、ヤフーやライブドアのように、番号ポータビリティ導入を見据え、移行後も同じコンテンツが利用できるように「コンテンツ・ポータビリティ」を打ち出す企業も登場している。

サービスについてはどうだろうか。留守番電話のような基本的なサービスについては、多少の仕様の差こそあれ、どこの事業者でもほぼ問題なく利用できると考えていいだろう。逆に、ユーザーとして困りそうなのは、各社が提供しているオリジナルの人気サービスだ。たとえば、NTTドコモのテレビ電話、auのEZナビウォーク、ボーダフォンのVodafone live! BBなどが該当する。こうしたオリジナルの人気サービスは、各社とも対抗策を打ち出してくることが容易に想像できるが、技術的な問題もあり、移行先で同様のサービスを受けられるかどうかはかなり微妙だ。

料金プランについても各社ともユーザーにニーズに応じて、さまざまなプランを提供しており、多少の差はあるものの、それほど大きな障壁にはならなさそうだ。たとえば、パケット通信料の定額制サービスはプラットフォームの違いはあるが、3社とも提供しており、家族を対象にした割引サービスもほぼ同じように利用できる。家族内の通信料や通話料の割引サービスも提供されている。料金プランや割引サービスで独特のものがあるとすれば、ボーダフォンが昨年秋から提供して人気を得ている「LOVE定額」くらいだろう。

また、割引サービスでは利用期間に応じて、基本料を割り引くサービスなどが提供されているが、本来なら、移行時に利用期間はリセットされてしまう。しかし、番号ポータビリティの競争が激しくなれば、ウィルコムが他社のPHSサービスからの乗り換えで実施したように、利用期間の継承などの施策が打ち出される可能性も十分に考えられる。

|

|

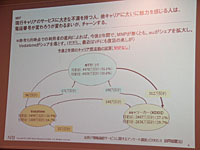

番号ポータビリティのイメージ

|

■ 意外に多い移行リスク

こうしてみると、意外に番号ポータビリティを利用する障壁は少なく、移行しやすい環境が整っているように見えるが、実際には注意しなければならないことも多い。

まず、番号ポータビリティの手続きに必要な移行期間だ。番号ポータビリティを利用する際、具体的にどのような手続きが必要なのかはまだわからないが、自然に考えれば、新たに契約する事業者の系列ショップや家電量販店、併売店などに出向き、手続きをすることになるだろう。その際、機種変更をするときと同じように、その場ですぐに新事業者に移行できれば、問題ないのだが、番号ポータビリティを利用するときはショップと各事業者の受付窓口の間で、「旧事業者に番号ポータビリティ利用による解約の連絡」→「旧事業者から解約の了解をもらう」→「新事業者に番号ポータビリティ利用の新規契約を申請」→「新事業者から新規契約の了解をもらう」といった手続きが行なわれる。つまり、通常の新規契約や機種変更よりも明らかに時間が掛かる可能性が高いわけだ。

ちなみに、auではKDDIとツーカーの合併に伴い、昨年よりツーカーからauへの移行サービスを提供しているが、サービス開始当初は事務処理が追いつかず、一時的に移行サービスの受付を中止するという事態が起きた。同一事業者内の移行で、これだけのトラブルが起きたことを考えれば、複数の事業者の受付窓口が介在する番号ポータビリティによる移行では、開始当初にかなりのトラブルが起きる可能性も否定できない。

■ ユーザーは本当に動くのか

ところで、ユーザーとしてはともかく、業界の関係各社としてはどの程度、ユーザーが動くのかも気になるところだろう。筆者も講演の席などで、関係者から何度となく、同様の質問を受けたことがある。

先日、野村総合研究所から携帯電話の番号ポータビリティの利用意向調査に関する説明が行なわれ、国内約9,000万契約の内、番号ポータビリティ制度を利用するかどうかに関わらず、10%程度しかキャリアを変更しないのではないかという試算が明らかにされた。約10%という値を「約10%しか~」と受け取るか、「約10%も~」と受け取るのかにもよるが、ここ数年のユーザー動向を見ていると、「やはり、その程度しか動かないのか」というのが正直な感想だ。

確かに、ユーザーにとって、電話番号を変えずに契約する事業者を変更できることは、ひとつのメリットだ。しかし、年齢層によって、その受け取り方がかなり違うことも予測できる。極端な話をしてしまえば、若年層においては「カレシが変わったから、ケータイを変えた」といったことが平然と語られるような状況もあり、ここ数年で事業者を変えたい人たちはある程度、すでに移行してしまったのではないかという見方もある。たとえば、ボーダフォンは一昨年末のVodafone 3G投入時から漸減傾向(現在は復調してきたが)にあったし、NTTドコモもFOMAのサービス開始当初、端末スペックやサービス内容に不満が多く聞かれたという時期があった。こうした時期に、すでに移行してしまったユーザーも多いのではないだろうか。

むしろ、今回の番号ポータビリティにおいて、移行が進む可能性が高いのは、ある一定以上の年齢に達した長期利用のユーザーだろう。特に、ケータイが一般に普及し始めた時期から同じ携帯電話番号を利用し続け、コンテンツなどのサービスをあまり積極的に利用せず、音声通話を中心に利用しているユーザーは、環境的にも移行しやすいため、番号ポータビリティを積極的に利用する可能性が高そうだ。携帯電話サービスを最も古くから提供しているNTTドコモには、おそらくこうしたユーザーが多いのではないかということも容易に想像できる。NTTドコモもそういった状況を見越してか、新いちねん割引で長期利用のユーザーの割引率を高く設定するなどの施策を打ち出している。

|

|

|

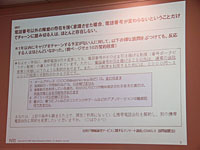

野村総合研究所の調査では、MNP導入に関わらず、事業者シェアは流動的とした

|

「メールアドレスは変わる」といった利用障壁を踏まえた意向調査も実施

|

仮に、事業者側の体制が整っていたとしてもユーザーとしては不安が残る。なぜなら、現時点で手続きに掛かる時間や手間がほとんど明らかにされていないからだ。すでに、番号ポータビリティを開始した海外では、旧事業者から新事業者への移行手続きに数週間が掛かった例もあるという。ケータイが日常生活に欠かせないレベルまで普及した日本の市場において、数週間や数日もケータイを利用できないというリスクが受け入れられるだろうか。利用頻度にもよるが、おそらく大多数のユーザーが「NO」と答えるはずだ。

また、サービス面において、もうひとつ大きな障壁となる部分がある。それは「FeliCa」の存在だ。NTTドコモに続き、昨年にはauとボーダフォンも「おサイフケータイ」の名称でサービスを開始し、徐々におサイフケータイを利用できる場所も増えてきたが、もし、番号ポータビリティの利用を考えているのなら、移行をするまではあまり積極的にFeliCa対応サービスを利用しない方が良さそうだ。先日、モバイルSuica対応のため、auのW32Sのバージョンアップ方法が案内されたが、あの内容を見てもわかる通り、FeliCa対応サービスの移行にはかなり手間が掛かる。ただですら、電話番号の移行だけでも手間が掛かるのに、FeliCa対応サービスが加わってしまうと、移行するのにたいへんな手間とリスクを負うことになるからだ。

これらの状況を鑑みると、ユーザーとしては番号ポータビリティを利用するにしてもあまり焦らずに、じっくりと情報を集めてから実行に移すしかないというのが現時点での判断だ。同時に、監督省庁の総務省や各事業者、関係各社に対しては、番号ポータビリティに関する情報を適切な時期にわかりやすく公開することを求めたい。各事業者としては顧客が他社に流出する心配があるため、どうしても及び腰になってしまうかもしれないが、決められたことである以上、番号ポータビリティを利用したいユーザーに不利益のないように、具体的な手続きなどの情報を早く開示すべきだろう。

■ 来るべき日に備えよ

契約する携帯電話会社を変えても電話番号が変わらない「番号ポータビリティ」。ひと昔前には考えられなかったようなサービスだが、その実施時期は確実に近づいている。昨年来、各方面で刺激的な文言とともに、番号ポータビリティが携帯電話業界を大きく変貌させるようなことが伝えられてきたが、ここでも解説してきたように、まだまだ公開されている情報はそれほど多くない。

もし、今年、番号ポータビリティの利用を検討しているのなら、次のことを十分に注意することをおすすめしたい。

まず、「しっかりと正しい情報を収集する」こと。繰り返しになるが、番号ポータビリティは現時点で明らかになっていないことが多く、おそらく直前にならなければ、具体的な手順や流れがわからない可能性が高いからだ。

2つめは「あまり移行を焦らない」ことだ。サービス開始当初は少なからず混乱が起きることが予想されるため、一時的にケータイが利用できなかったり、いろいろな制約を受ける可能性がある。ある程度、騒ぎが落ち着き、移行手続きがスムーズに処理されるようになってからでも移行は遅くないはずだ。

3つめは「リスクを十分に考える」こと。電話番号が引き継げることは大きなメリットだが、現時点ではメールアドレスやコンテンツ、契約期間などが引き継がれないため、ユーザーの利用スタイルによっては移行に伴うリスクは大きくなってしまう。その損得を十分に考えてから、移行を検討した方がいいだろう。

そして、最後に「移行しやすい環境を作っておく」ことだ。前述のFeliCa対応サービスなどを見てもわかる通り、各事業者は番号ポータビリティを見据え、さまざまなサービスや施策によって、ユーザーの囲い込みを行なっている。もし、番号ポータビリティを利用したいのであれば、こうした囲い込みにハマる(?)ことなく、移行しやすい環境を意識しながら、現在利用している携帯電話会社と上手に付き合うことだ。

■ 関連記事

・ 携帯電話の番号ポータビリティ、利用はごくわずか!? NRIが試算

・ 総務省、MNP導入に向け電気通信番号規則改正

・ 総務省、番号ポータビリティ導入のガイドラインを公表

・ 携帯番号ポータビリティ研究会、報告書をまとめ解散

・ 番号ポータビリティの研究会、キャリアの消極姿勢が目立つ

・ 第174回:番号ポータビリティ とは

・ ヤフー、携帯向けのコンテンツ配信プラットフォームに本格参入

・ ライブドア、携帯向けコンテンツ配信プラットフォーム提供

・ ツーカーからauへの乗換サービス、申込受付を一時中断

・ ツーカーからauへの乗換優遇サービス、9日から受付再開

(法林岳之)

2006/01/12 14:35

|

ケータイWatch編集部 k-tai@impress.co.jp

Copyright (c) 2006 Impress Watch Corporation, an Impress Group company. All rights reserved.

|

|

|

|

|

|