|

|

|

|

|

つながり始めた『青』、再び脚光を浴びる『赤』

|

|

|

|

青でつなぐ? 赤でつなぐ?

「青」と「赤」というキーワードから何を連想するだろうか? 信号? 国旗? 人によっていろいろなものを連想するかもしれないが、携帯電話の世界をにぎわす「青」と「赤」と言えば、「Bluetooth」と「赤外線通信」だ。ともに携帯電話と他の機器を「ワイヤレス」で接続することができるインターフェイスとして利用されているが、少しずつ置かれてきてる状況が変わりつつあるようだ。今回は「Bluetooth」にスポットを当てながら、携帯電話と他の機器の接続について解説しよう。

携帯電話に何をつなぐ?

その昔、携帯電話が音声通話のためだけに利用されていた時代は、携帯電話と他の機器を接続することはあまり考えられていなかった。しかし、PDCデジタル携帯電話でデータ通信ができるようになった頃から携帯電話と他の機器を接続するインターフェイスが注目されるようになった。

携帯電話と接続するための機器としては、古くは「ハンディFAX」などがあったが、最も幅広く普及したのは「ポケットボード」をはじめとする「メール端末」、そしてパソコンやPDAと接続するための「データ通信カード」や「データ通信ケーブル」だろう。

データ通信カード/ケーブルはその名の通り、データ通信を行なうためのデバイスで、必要なときにパソコンやPDAと携帯電話をケーブルで接続し、通信を行なう。ポケットボードはケーブルをメール端末本体に内蔵し、通信をしないときは本体のみでメールの作成などをできるようにしていた。ただ、いずれの場合も通信を行なうときには「ケーブルをつなぐ」という操作が必要であり、ユーザーにとってはその手間が面倒だった。

そこで、逆に支持されたのがPHSなどに代表される「データ通信カード一体型端末」だ。パソコンやPDAに挿しっぱなしにしておけば、「ケーブルをつなぐ」という作業が必要なくなるため、いつでも好きなときに通信ができるというメリットを持つ。おそらく多くの読者がこのスタイルでパソコンやPDAを利用しているのではないだろうか。

これに対し、数年前から注目を集めているのが「Bluetooth」だ。パソコンやPDAと携帯電話をワイヤレスで接続し、手軽に連携できるようにするための規格だ。以前にも解説したことがあるが、Bluetoothが生まれてきた背景には、欧州を中心に利用されているGSM端末が抱えている課題がある。国内では最も普及しているPDCデジタル携帯電話の外部接続端子の形状が統一されており、ほとんどのデータ通信カード/ケーブルを接続することができる。PHSも通信事業者レベルでは統一されており、後発のcdmaOne端末やFOMA端末もそれぞれに同じ形状の外部接続端子が採用されている。

しかし、GSM端末に目を移すと、実は各メーカーごと、あるいはモデルごとに外部接続端子の形状が異なっているケースが多い。そのため、周辺機器メーカーは端末ごとにケーブルを用意したり、変換アダプターを提供しなければならない。そこで「Bluetooth」という見えない外部接続端子を利用することにより、コネクタを統一化しようとしたわけだ。

また、もうひとつの要因として挙げられるのが音声のワイヤレス化だ。欧州では意外なほど、イヤホンマイクのニーズが高く、CeBITの取材などで会場を歩いていると、耳にイヤホン、背広の襟にマイクを付けて、ハンズフリーで通話をしている人をよく見かける。当然のことながら、このイヤホンマイクをBluetoothでワイヤレス化することも検討され、すでにいくつかの製品が市場に投入されている。

Bluetoothを何に使う?

では、携帯電話などにBluetoothが搭載されることで、具体的にどんな使い道があるのだろうか。最も多くのユーザーが利用するのは、ワイヤレスでダイヤルアップという使い方だろう。ノートパソコンやPDAを携帯電話とBluetoothで接続し、ケーブルをつなぐことなくダイヤルアップができるというものだ。Bluetoothを稼働させている間は電力消費も大きくなるため、起動/終了の切り替え操作が必要になるが、ワイヤレスで接続できるメリットは大きい。

電話帳転送や名刺交換、メールなどのデータ転送という使い方もできる。携帯電話のメモリダイヤルに登録されているデータをBluetoothで転送したり、パソコンから携帯電話のメモリに転送するといった使い方だ。最近、一部の携帯電話がvCardやvCalendarをサポートしているのもこうしたBluetoothによるデータ転送を意識しているためだ。

また、前述のように、音声のワイヤレス化も可能になる。現在は携帯電話をポケットなどに入れて持ち歩き、電話を掛けるとき、あるいは掛かってきたときに端末を耳に当てて話しているが、Bluetooth搭載イヤホンマイクを装着しておけば、ワンタッチで応答することが可能だ。携帯電話が音声コマンドをサポートしていれば、発信にも使うことができるだろう。

これらのBluetoothで実現される機能は「プロファイル」と呼ばれる設定項目にまとめられており、携帯電話と接続する機器の双方が同じプロファイルをサポートしていなければならない。プロファイルには「Dial Up Networking」「Serial Port」「Generic Object Exchange」などがあり、製品によってサポートするプロファイルが異なる。

一気に増えてきたBluetooth搭載製品

こうした背景を持つBluetoothだが、数年前から「間もなく」「もうすぐ」「来年こそは……」と言われ続けながら、なかなか普及に至ることはなかった。ところが、2001年はじめにソニーがBluetoothを標準で搭載した「VAIOノート PCG-SR9G/K」、6月にauがソニー製端末「C413S」を発売したあたりから、少しずつ様相が変わってきた。Bluetoothを標準で搭載したノートパソコンと携帯電話が登場したことにより、ようやく相互の接続が現実的なものになってきたからだ。それまでにBluetooth PCカードやモデムステーションなども発表されていたが、Bluetoothをリアルに活用できる環境を整え、普及の足掛りを作ったのはこの2つの製品であることは間違いない。

この2製品に続き、ノートパソコンやPDA、携帯電話・PHSには、Bluetooth搭載製品が急速に増えている。筆者が実際に試用した製品や購入した製品を含め、注目製品をいくつかピックアップしてみよう。

|

|

|

ソニー「VAIOノート PCG-SRX7」

|

○ソニー「VAIOノート PCG-SRX7」

VAIOノートSRシリーズの後継となる「PCG-SRX7」にもBluetooth機能が搭載されている。他社のBluetooth搭載ノートパソコンに比べ、ユーティリティの使い勝手が良く、デザイン的にも優れている。Bluetoothを搭載していない「PCG-SRX3」との価格差は3~6万円と大きいが、国内市場ではBluetoothのリファレンスマシン的な存在にもなりつつあり、さまざまな機器との接続を可能にする。無線LANも搭載しているため、ホットスポットサービスにも対応できる。

この他にも昨年末に各社から発売されたWindows XP搭載ノートパソコンでは、サブ/ミニノートを中心に、各社ともBluetooth搭載モデルをラインアップに加えている。

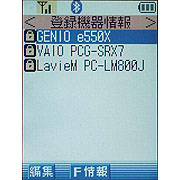

○東芝「GENIO e SDIO対応Bluetoothアダプター」

東芝のPocket PC「GENIO e」のオプション品として、SDIOスロットに対応したBluetoothアダプターが販売されている。価格的には約2万円と高価な上、ユーティリティの使い勝手が今ひとつ良くないのが難点。ただ、SDメモリーカード2枚分程度というコンパクトさは最も手軽にBluetoothを利用できるものであり、今後、他の製品への対応が期待される。

また、GENIO e以外のPDAではソニーがCLIE用に外付けタイプのBluetoothアダプター「PEGA-BT700」、メモリースティックサイズのBluetoothモジュール「PEGA-MSB1」を販売している。いずれもワイヤレスでHotSyncが利用できるなど、非常に利便性の高い製品だ。

|

|

|

東芝「GENIO e550X」と「SDIO対応Bluetoothアダプター」。Bluetoothアダプターは1万9800円と高い。頻繁に着脱するので、Bluetoothアダプター用ケースが欲しいところ。

|

SDIO対応Bluetoothアダプターを装着したところ。突起部分がやや気になる。

|

|

|

|

NTTドコモ/シャープ『ブラウザホン633S』。サイズ:49×93×26mm(幅×高×厚、折りたたみ時)、99g。ボディカラーはグレースシルバーのみ。

|

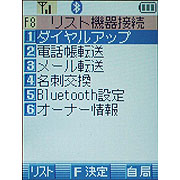

○NTTドコモ「ブラウザホン633S」

NTTドコモのPHS「ブラウザホン」のラインアップに加わったBluetooth搭載端末だ。BluetoothをONに常にした状態でも約180時間の連続待受を可能にしているため、あらかじめノートパソコンやPDAなどと相互に認証をさせておけば、パルディオ633Sがカバンに入ったままの状態でもノートパソコンやPDAのBluetooth機能から接続するだけで、すぐにダイヤルアップ接続ができるようになる。自営三版にも準拠しているため、AtermIWX70などのワイヤレス対応ISDN TAに子機として登録すれば、「ノートパソコン~ブラウザホン633S~ワイヤレスTA」をワイヤレスで結んで通信をすることも可能だ。

|

|

|

Bluetoothはダイヤルアップ、電話帳転送などの機能を利用できる。

|

あらかじめ登録しておいた機器のみをパスキーなしで接続することも可能。

|

○au「Bluetoothアダプター」

TDK製のcdmaOne端末用Bluetoothアダプターだ。cdmaOne端末の外部接続端子に装着できるようになっており、C5000/A3000/C3000/A1000/C1000/C4xx/C3xxシリーズに対応する。ダイヤルアップや電話帳転送ができるほか、付属の「MySync(Bluetoothアダプター版)」を利用することにより、Outlookとデータをシンクロさせることもできる。Bluetoothアダプター本体は付属のACアダプターで充電する必要があり、120分の連続稼働が可能だ。充電の手間は面倒だが、cdmaOneのパケット通信の能力を活かしたいユーザーにはおすすめの製品だ。

|

|

|

A3012CAにBluetoothアダプターを装着。サイズは大きいが、必要なときに一時的に利用する程度なら、十分満足できるレベル。連続通信も約120分と長い。

|

C5001Tに装着すると、外部接続端子の位置が横にあるため、かなり違和感のある状態になる。ただし、これはどちらかと言えばC5001T側の問題だろう。

|

|

|

|

VAIOノート R505のUSBポートに装着してみた。突起部分はかなり大きい。USBポートからL字で曲がるような構造なら便利なのだが……。

|

○プラネックスコミュニケーションズ「GW-BH01U」

Bluetooth機能を搭載していないノートパソコンに適したUSB接続型のBluetoothアダプターだ。PCカードタイプのものに比べ、コンパクトで着脱が容易なのがポイント。ただ、ユーティリティの出来が今ひとつな上、Bluetoothの相性が悪いせいか、他の機器と接続する度にパスコードを入力しなければならない。

この他にもデジタルビデオカメラなどにBluetoothを搭載する製品がリリースされており、「Bluetoothで携帯電話などを接続してダイヤルアップ」「Bluetoothでファイルを転送」といった使い方はほぼ確立されつつある。最も新しいところでは東芝が冷蔵庫などの家電製品にBluetoothを搭載し、我々を驚かせてくれた(値段にもかなり驚かされたが……)が、あの製品群がBluetoothの未来像ということになるのだろう。

これだけ環境が整ったことにより、Bluetoothの基本的な使い道はほぼ固まりつつある。ただ、残念なのはほとんどの製品が「ヘッドセット」プロファイルをサポートしておらず、イヤホンマイクなどが国内向けに出荷されていないという点だ。

504iシリーズで再び脚光を浴びる「赤外線通信」

普及し始めたBluetoothに対し、最近、あまり目にすることがなくなってきたのが「赤外線通信」機能だ。1999年にNTTドコモが赤外線通信機能を搭載したノキア製端末「NM207」を発売し、注目を集めたが、最近では赤外線通信ポートを搭載するノートパソコンがほとんど無くなり、一部のPDAユーザーが利用している状況になっている。

しかし、先週のリンク・エボリューションが開催したセミナーのレポートにもあるように、NTTドコモが間もなく発売を予定している「504iシリーズ」に赤外線通信機能が標準装備されるため、再び脚光を浴びようとしている。

「今さら赤外線ですかぁ?」 ?? パソコンを長く使っているユーザーにしてみれば、そう考えるかもしれない。現時点ではNTTドコモが504iシリーズの赤外線通信機能向けにどのようなビジネスモデルを用意しているのかはわからないが、少なくとも端末同士でメモリダイヤルのデータや自局情報、送受信メール、ブックマークなどを転送できるようにすることは十分予想できる。

しかし、NM207が販売されていたときと違い、現在のiモード端末はiアプリに対応しており、iアプリで赤外線通信機能が利用できるのであれば、かなり面白い遊び方ができるかもしれない。たとえば、ゲームのハイスコアデータを交換したり、赤外線通信を利用した対戦ゲームなどが考えられる。つまり、504iシリーズでサポートされる赤外線通信機能は、BluetoothのようなパソコンやPDAとの連携よりも端末同士で楽しむためのインターフェイスとして利用される可能性が高い。

|

|

|

リンクエボリューション「IrStick」。今となってはノートパソコンに赤外線通信ポートを追加するにはこれしかない!?

|

とは言うものの、パソコンを利用しているユーザーにとって、すでに赤外線通信ポートは過去のインターフェイスになりつつある。もし、504iシリーズの赤外線通信機能でパソコンとの連携が考慮されていて、自分のパソコンに赤外線通信ポートが必要になった場合はリンクエボリューション製のUSB接続型赤外線通信アダプター「IrStick」を利用することになる。

504iシリーズでサポートされる赤外線通信機能は、「時代に逆行しているのでは?」という印象を持つかもしれない。しかし、送受信できる基本的なデータの種類は共通であり、「他の機器と接続する」という目的も変わらない。つまり、NTTドコモとしては赤外通信機能で「他の機器と接続するためのノウハウ」を蓄積し、Bluetoothが十分に普及した段階でiモード端末に搭載し、赤外線通信から移行しようと考えているのかもしれない。

「青」と「赤」で何をつなぐ?

Bluetoothと赤外線通信は、ケーブルなどを使うことなく、携帯電話と他の機器を接続するためのインターフェイスだ。どちらが優れているというものではなく、これらのワイヤレス通信機能を使って、何を接続するのかが重要なポイントだ。現時点ではBluetoothはダイヤルアップネットワーク、電話帳データのシンクロなどに優位性があるが、アプリケーションの連動は端末本体に標準搭載されるケースが少ないため、あまり実現されていない。逆に、赤外線通信ポート経由で接続し、ダイヤルアップをするユーザーはあまり多くないが、504iシリーズに標準で搭載されることにより、大変な数の赤外線通信ポート搭載端末が普及することになる(売れ行きが好調であればの話だが……)。これからの携帯電話やPHSは、他の機器とどのように接続するのか、接続して何をするのかも選択のポイントのひとつになるかもしれない。

・ 「VAIOノート PCG-SRX7E」の製品情報(ソニー)

http://www.sony.jp/products/Consumer/PCOM/PCG-SRX7E/

・ 「GENIO e550X」の製品情報(東芝)

http://genio-e.com/pda/550x/index_j.htm

・ 「パルディオ633S」の製品情報(NTTドコモ)

http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/products/phs/browser/633s/633s.html

・ 「パルディオ633S」の製品情報(シャープ)

http://www.sharp.co.jp/products/633s/index.html

・ Bluetoothアダプター(au)

http://www.au.kddi.com/mobile/bluetooth/bluetooth.html

・ リンク・エボリューション、IrMC携帯対応のワンチップLSIを開発

・ 国内初のBluetooth搭載ケータイ「C413S」速報レビュー

(法林岳之)

2002/05/01 12:14

|

|

|

|

|

|