|

|

|

|

|

PacketOne64の実力を活かす「Rapira Card C315SK」

|

|

|

|

一般向け初のPacketOne64データ通信カード一体型端末

最大64kbpsのデータ通信が可能なauのデータ通信サービス「PacketOne64」。ケータイ最速の称号こそFOMAに譲ることになったが、実質的なエリアの広さやコストパフォーマンスは圧倒的にPacketOne64が優れていることは言うまでもない。その実力をモバイル環境に活かすための端末として発売された「Rapira Card C315SK」を入手することができたので、試用レポートをお送りしよう。

データ通信一体型端末の使い道

|

|

|

au/セイコーインスツルメンツ『Rapira Card C315SK』。サイズ:54(W)×121(D)×11(H)mm、60g。

|

モバイルコンピューティングの普及とともに、データ通信カード一体型端末が増えてきているが、その多くはこのコラムで何度となく紹介してきたPHSがメインだ。携帯電話については、主に法人向けをターゲットにしており、一般向けの製品として販売された例はあまり多くない。カタログなどに記載されていても事実上、量販店などでは購入できない製品ばかりだった。

今回、auから発売されたセイコーインスツルメンツ製端末「C315SK」は、家電量販店などでも販売されているデータ通信カード一体型端末だ。地域によって若干状況は異なるが、少なくとも東京エリアでは家電量販店で購入できる。昨年、法人向けに「C312SK」という端末を販売していたが、これを改良し、一般向けに販売したものと考えればわかりやすい。

C315SKはcdmaOneのパケット通信サービス「PacketOne64」に対応し、最大64kbpsでのデータ通信が可能だ。携帯電話のデータ通信カード一体型端末としては、NTTドコモが「DoPaMAX 2881P」や「FOMA P2401」を販売しているが、DoPa MAX 2881Pは通信速度が最大28.8kbpsまでであり、サイズもかなり大きい。FOMA P2401は最大384kbpsパケット通信が可能だが、cdmaOneのエリアはすでにPDCに匹敵するレベルまで拡大しており、実用性という点ではC315SKに軍配が上がる。PHSという身近なライバルは存在するものの、携帯電話のデータ通信カード一体型端末としては、現時点で最も実用性の高い商品と言えるだろう。

外部に簡易アンテナを装着が可能

|

|

|

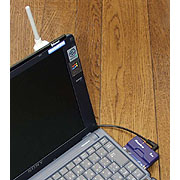

PCカードスロットに装着した状態。突出部分は約3.5cm程度。

|

まず、外見から見てみよう。インターフェイスはPCMCIA Type2に準拠し、PCカードスロット装着時の突出部分は約3.5cm弱程度。同じセイコーインスツルメンツがDDIポケット向けに販売しているPCMCIA Type2準拠のMC-P300などよりも少し突出部分が厚い程度で、装着したときの印象はあまり変わりない。

突出部分にはLEDが1つだけ備えられており、電波状態などを知ることができる。消灯で「圏外」、点滅で「弱」、点灯で「強」という表示になる。また、パケット通信時の速度は緑と赤で判別することができる。突出部分の側面にはジャックが備えられており、付属の簡易アンテナを外部に接続することができる。簡易アンテナをノートPCなどの背面に固定するための簡単なマウンターも付属している。ちなみに、従来、法人向けに販売されていたC312SKには、この簡易アンテナが提供されていなかったそうだ。

対応OSはWindows 95/98/Me/2000/XPおよびWindows CEとなっている。Windows 95/98についてはOSの「標準PCMCIAカードモデム」のドライバを利用することになるが、Windows Me/2000/XPについてはRapira Card専用ドライバが用意されており、付属のCD-ROMにも収録されている。セイコーインスツルメンツのホームページでも最新版が公開されている。

|

|

|

側面にはLEDと簡易アンテナのコネクター。LEDは2色で、点滅や点灯で電波状態を確認できる。

|

パッケージには簡易アンテナが付属。ノートPCなどに固定することもできる。

|

Windows CEについては、OSがドライバを必要としない仕様になっているため、装着するだけで利用できる。ただし、コンパックのiPAQのオプション品として販売されている「PCカード拡張パック(ジャケット)」では、装着したままの状態だとバッテリーを消費してしまうため、通信をしないときは取り外しておく必要がある。この制限はRapira Cardに限らず、他のデータ通信カード一体型端末でも指摘されていることなので、iPAQのPCカード拡張パック(ジャケット)そのものの問題だろう。Rapira Cardには関係ないが、コンパックの改善を期待したい。動作確認情報については、セイコーインスツルメンツがホームページで機種別の情報をきちんと公開しているので、購入を検討しているユーザーは事前に確認することをおすすめしたい。

各OS用ドライバ類は提供されているが、ユーティリティについては特に何も提供されていない。唯一、利用できるのはauがホームページ上で公開している「パケットカウンター」のみだ。パケットカウンターはパケット通信量を監視し、各料金プランに合わせた通信料金を概算してくれるユーティリティで、通信記録をCSV形式で保存することもできる。使いすぎに注意するためにもぜひ準備しておきたい。ただし、動作環境はWindows 95/98/NT4.0/2000に限られている。できることなら、Windows CE環境に対応したユーティリティも用意して欲しいところだ。

パフォーマンスは十分

|

|

|

auが提供するパケットカウンターは、パケット量をカウントできる。料金の目安もわかる。

|

さて、Rapira Cardを使い、実際にプロバイダに接続する場合だが、アクセスポイントはPacketOne対応プロバイダの専用アクセスポイントを利用することになる。原稿執筆時点では国内34社のプロバイダがPacketOne対応アクセスポイントを設置しており、多くのプロバイダはオプション料金を支払うことで、接続できるようになる。たとえば、BIGLOBEは月額500円のオプション料金のみで、パケット量による追加料金は発生しないが、IIJ4Uはオプション料金がない代わりに、10KBあたり5円の課金となっている。

自分の契約するプロバイダがPackeOne対応アクセスポイントを設置していなかったり、これらのオプション契約を利用したくないときは、auが提供している「au.NET」を利用することができる。au.NETはインターネット接続のみを提供するサービスで、cdmaOneのユーザーなら、別途申し込みをすることなく、すぐに使うことができる。

接続時の設定はプロバイダによって異なるが、C315SKでは電話番号欄に文字列を入力することで、接続する通信速度を切り替えることができる。「##3」で9.6kbps、「##4」で14.4kbps、「##5」で64kbpsでの接続が可能だ。もちろん、64kbpsでの接続にはPacketOne64の契約が必要になる。

C315SKでの回線契約は、PacketOneシングルサービスを契約する。接続する通信速度によって料金は異なるが、64kbpsでの通信を実現するには基本料金900円とPacketOne64のオプション料金600円の合計月額1500円が必要になる。この場合のパケット通信料は、1パケット0.1円で、au.NETを利用した場合は1パケット0.15円が課金される。ただし、割引オプションの「PacketOneミドルパック」を利用すれば、最大10万パケットまでを月額2400円で利用することができる。つまり、Rapira Card C315SKの契約と合わせて、合計月額3900円で1万円相当までのパケット通信ができることになる。この場合の1パケットあたりの料金は0.024円まで安くなるわけだ。さらに上位の「PacketOneスーパーパック(月額8500円)」を利用すれば、1パケットあたり0.018円まで節約することも可能だ。

|

|

|

ノートPCに装着し、簡易アンテナを接続。できれば、格納ケースが欲しいところ。

|

では、具体的にどれくらい使えるのかを本誌が発行している「ケータイ Watch Flash」を基準にして試算してみよう。ケータイ Watch Flashは毎号、約7~8KB程度で、メールマガジンとしては比較的短い方だ。非常に単純に計算すれば、PacketOneシングルサービスでau.NETを利用した場合、1通あたり10円弱程度になり、約1カ月間でも300円以下で済む計算になる。PacketOneミドルパックを契約した場合なら1通あたり1.5円、PacketOneスーパーパックなら1通あたり1.1円になる。実際には、接続切断時にもパケットの送受信があるので、もう少し高めになるだろうが、1日にモバイル環境で受信するメールの数から計算すれば、おおよその目標額が算出できるはずだ。

この料金体系を安いと見るか、高いと見るか。ホームページを日常的に見るにはまだまだ高い印象は否めないが、少なくともメールに限れば、十分実用になる料金体系だ。個人ユーザーでもPackeOneミドルパック程度の利用頻度が見込めるのであれば、十分視野に入ってくる。欲を言えば、PackeOneミドルパックの下のパックプランを設定し、月額1000円程度で利用できる料金プランが存在すれば、C315SKのような端末の存在も活きてくるはずだ。もちろん、安いに越したことはないが、パケット通信のパック料金の段階を増やすことで、もっと多くのユーザーに受け入れられる可能性が高い。

ところで、気になるパフォーマンスについてだが、できるだけ電波状態の良好な環境でプロバイダに接続し、FTPでのファイル転送を行なってみた。その結果、最大64kbpsのデータ通信カード一体型端末としては十分なパフォーマンスが得られた。ISDNの64kbps同期通信モードでの接続と比べても遜色はない。電波状態などによって、通信速度は変化するが、C315SKそのものがボトルネックになることは考えにくく、端末としてのクオリティは合格点に十分達している。また、外部アンテナについてはあまり効果を発揮する場面がなかったが、新幹線での移動中などには有効な手段かもしれない。実際に利用するシーンがどれだけあるかはわからないが、少なくとも製品に同梱されている安心感は大きい。

課題は料金プラン

さて、最後に「買い」の診断をしてみよう。携帯電話のデータ通信カード一体化型端末としては、前述のようにNTTドコモの「DoPa MAX 2881P」や「FOMA P2401」などが販売されているが、トータルな実用性という点において、C315SKは勝っている。しかし、それは端末そのものの実力もさることながら、cdmaOneという携帯電話のネットワークが「DoPa(PDC)よりも新しい規格であるため、高速であること」「FOMAよりも長く提供されているため、エリアが広い」という面が強い。この部分が納得できるのであれば、「買い」の候補に入ってくるだろう。

ただ、移動体通信市場におけるデータ通信カード一体型端末を考えた場合、PHSの存在は無視できない。というより、個人向け製品では事実上、PHSの独壇場だ。もし、auがこの市場に対しても食い込んでいきたいというのであれば、もっと導入しやすい環境が必要であり、端末についてもさらにコンパクトな製品が必要になるだろう。PHSのデータ通信カード一体型端末は、このコラムでも紹介してきているように、CFサイズが主戦場になっている。モバイルのニーズがノートPCからPDAに拡大していることを考慮すれば、次期モデルではぜひともCFサイズにチャレンジして欲しいところだ。

また、導入のしやすさという点については、パック料金のバリエーションを増やすとともに、複数回線を導入した場合の割引サービスを期待したい。auの場合、地域によって差はあるが、すでにcdmaOneを購入しているユーザーがC315SKを購入しても「家族割」や「グループディスカウント(法人向け)」などの適用を受けられない。C315SKで契約できるのはデータ通信専用の料金プランであるため、同じような割引サービスは難しいかもしれないが、やはり、何らかの割引サービスが欲しいところだ。間もなく次世代のサービスが開始されるので、料金プランなどが見直される可能性は高いが、個人ユーザー向けにもデータ通信のソリューションを提供したいのであれば、こうした部分の見直しも期待したいところだ。あるいは、FOMAのように、UIMカード(SIMカード)などを導入して、1つの契約で複数の端末が利用できる環境を整えるという方法も考えられるだろう。

C315SKは端末として高く評価できる半面、料金プランや割引サービス、導入のしやすさなど、サービス面には改善の余地がたくさん残されている。素性のいい製品を活かすためにも、今後のサービスの見直しに期待したい。

・ Rapira Card C315SKニュースリリース(au)

http://www.kddi.com/release/2001/0912/index.html

・ Rapira Card C315SK製品情報(au)

http://www.au.kddi.com/mobile/rapira/c315sk.html

・ Rapira Card C315SK製品情報(セイコーインスツルメンツ)

http://www.sii.co.jp/mc/product/rapira.html

・ au.NET(au)

http://www.au-net.au.kddi.com/

・ PacketOne対応プロバイダ(au)

http://www.au.kddi.com/packet/provider/provider.html

・ au、PacketOne64対応データ通信専用カード型端末「Rapira Card」

・ au、パケット通信専用PCカード型端末を法人向けに販売

(法林岳之)

2001/11/06 17:54

|

|

|

|

|

|