| ||||||

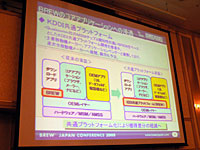

「KDDI Common Platform」は、ネイティブ環境で動作していたメールソフトなどのアプリケーションをBREW上で動作させるプラットフォーム。新機種の開発期間短縮などが目的とされており、メーカーの垣根を越えて共通採用することで、端末のコストダウンなども見込める。同プラットフォームに対しては、ACCESSのメールソフトと動画プレーヤーがコアアプリケーションとして採用されているが、「アドレス帳など他の機能なども、プラットフォーム上のアプリに置き換えることは可能だが、今のところは存在しない」(KDDI広報)とのこと。 4月26日に開催されたBREW開発者向けイベント「BREW JAPAN カンファレンス 2005」では、コンテンツ・メディア事業本部 コンテンツ推進部長の竹之内 剛氏が「(同プラットフォームを)年内にも導入したい」と発言していたが、6月末発売予定の「W31T」、7月上旬発売予定の「W32SA」の2機種で一足早く導入されたことになる。 また両機種は「BREW 3.1」に対応しており、その上で「KDDI Common Platform」が動作する形になる。なお、同日付で発表された他の3端末はBREW 2.1となっている。KDDIによれば、「3.1になったことによる新機能として、アプリ使用時にピクト表示部分まで含めたフルスクリーン表示が可能になる」と説明しているが、他の部分ではあまり大きな違いはないという。 「KDDI Common Platform」が新機種で採用されたことは、エンドユーザーにとっては、従来と比べて大きな変化はない。一方で、ここ数年で急激に多機能化した携帯電話の開発費用が大きな負担になりつつある端末メーカーやキャリアにとっては、プラットフォームの共通化はコスト抑制に向けた課題の1つ。具体的な動きとして、NTTドコモでは、FOMA端末向けにLinuxやSymbian OSなどソフトウェアプラットフォームや、アプリックスと協力して共通化されたJavaプラットフォームを開発している。 今回、KDDIが取り入れた「KDDI Common Platform」も、BREWを軸とすることによる端末開発のコスト抑制を目的としており、長期的に見れば携帯電話購入時の価格へ反映される可能性もあると言えるだろう。 同社では「KDDI Common Platformで一番大きなところは、端末開発期間の短縮。BREW 3.1対応の機種が今後登場するとしても、全て同プラットフォーム対応になるかどうかは未定。当社としては積極的に導入していきたいが、端末メーカーとの話し合いによることになるだろう」としている。

■ URL KDDI http://www.kddi.com/ ■ 関連記事 ・ ACCESSの動画プレーヤーとメーラー、KDDIがBREW拡張規格で採用 ・ テレビチューナー搭載の「W32SA」 ・ Bluetooth対応でPCサイトビューアー搭載の「W31T」 ・ KDDI竹之内氏、個人ユーザー向けBREWの新展開を語る ・ 米クアルコム、UIの書き換えが可能な「BREW 3.1」を発表 ・ ドコモ、端末メーカーと共同でFOMA用プラットフォーム開発 (関口 聖) 2005/05/25 19:12 | ||||||

|