石野純也の「スマホとお金」

パソコンに「povo」がやってきた! KDDI「ConnectIN povo」、その仕組みやお得度は

2025年8月7日 00:00

SIMカードやeSIMに対応したPCのバリエーションが増えている一方で、大手キャリアでは料金プランの選択肢が少ないのは課題の1つになっていました。

このような中、KDDIは1月にデータ容量無制限の回線をPCの代金に含めて販売する「ConnectIN(コネクティン)」というサービスを開始しました。

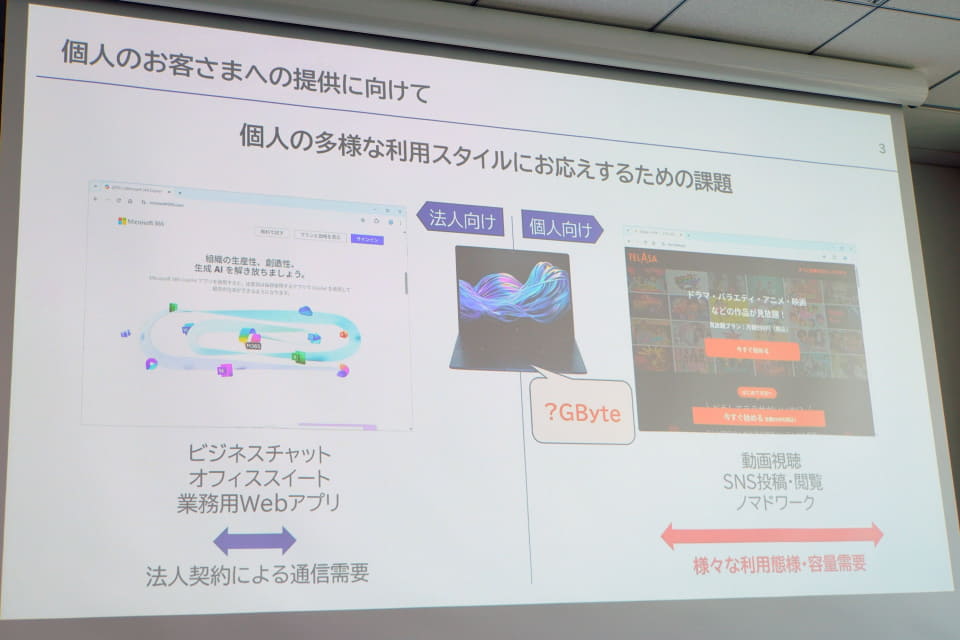

ただし、これは法人向け。端末購入時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)などを求められることもあり、個人のユーザーが気軽に手を出すことはできませんでした。

ただ、この制限があると、一般のコンシューマーはもちろん、ビジネスにPCを使いたいフリーランスや個人事業主も申し込めませんでした。使い勝手がよさそうなサービスなだけに、個人向けサービスの開始を求める声が高まっていたといいます。

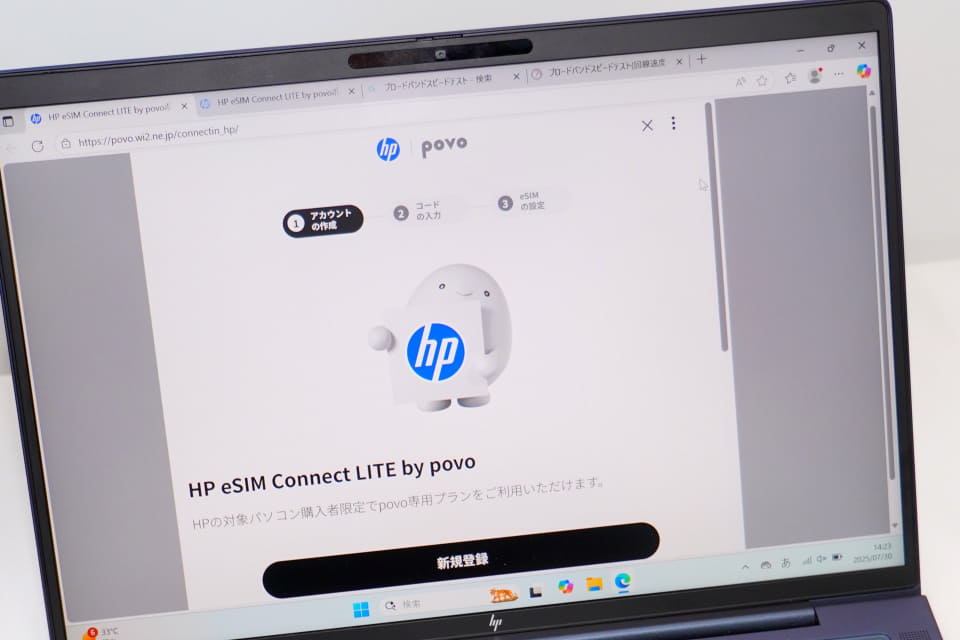

この声にこたえた新サービスが「ConnectIN povo」です。これは、povoのプラットフォームを活用して、ConnectINを個人向けに提供するというものです。ここでは、その仕組みやお得度を検証していきます。

無制限だった法人向けに対し、個人向けは5年で300GB

まずは、サラッと法人向けのConnectINをおさらいしておきます。こちらは、企業向けに提供されるサービスで、KDDIが回線を卸すのはPCメーカー。それをPCメーカーが自社のPCにeSIMで組み込み、顧客である企業に販売します。

このPCの価格に、回線の利用料が含まれる形になっており、導入企業は毎月の通信費を支払う必要がありません。

期間は5年間で、データ容量は無制限。KDDIはPCメーカーとのレベニューシェアによって収益を得ており、ビジネスモデルはB2B2Bの形になります。

エンドユーザーが直接キャリアに料金を支払う通常のデータ回線とは、その成り立ちから異なっていると言えるでしょう。コンシューマー向けの「ConnectIN povo」もその仕組みは一部踏襲しており、5年間という期間が設けられています。

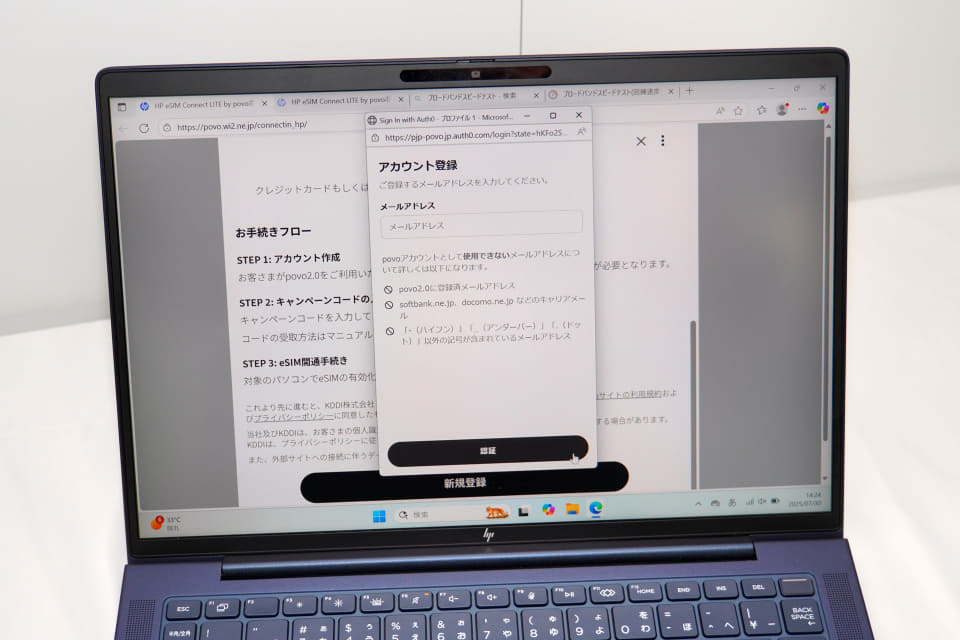

ただし、ConnectIN povoはあくまでユーザー自身が回線を契約する形を取っています。PC購入後に、ユーザーがpovo2.0のデータプランを新規契約し、その後、専用のキャンペーンコードでデータ容量を付与するような仕組みになっています。

この点は法人向けのConnectINとの大きな違い。さらに、このキャンペーンコードには300GBという制限もついています。

法人向けが無制限なのに対し、個人向けは300GBという制限がついたのは、後者の方が、より利用の仕方が多彩だったためだといいます。

業務に使うPCだと、クラウドサービスやイントラネットへのアクセス、メールなど、ある程度使い方が見えてくる一方で、個人向けだと動画視聴や動画中継などをする人も出てきます。

無制限で、かつPC代にコミコミにしてしまうと、ビジネスとして成立しづらいというわけです。

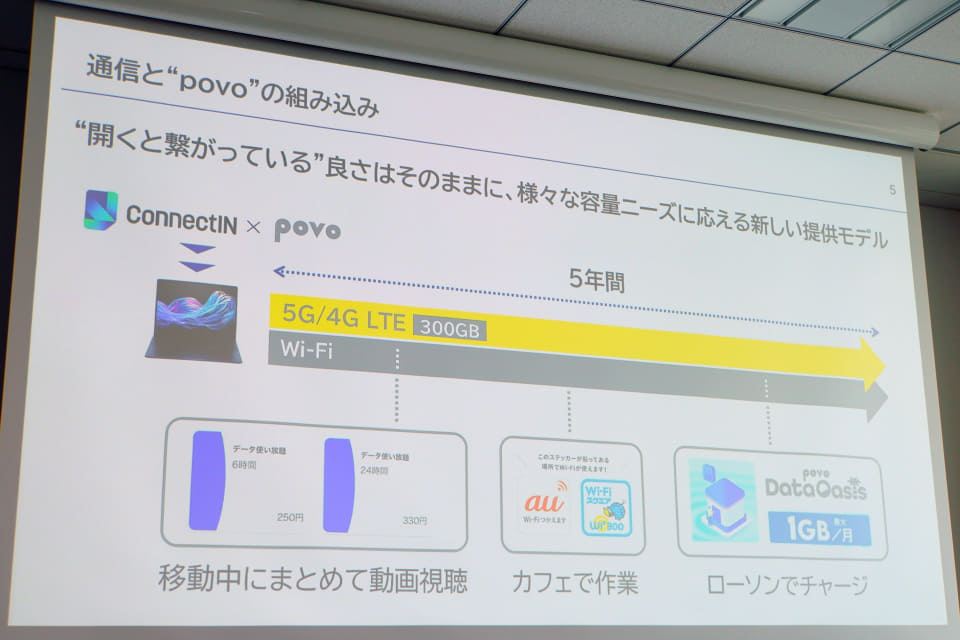

とは言え、5年間、300GBのキャンペーンコードには料金がかかりません。毎日均等に使ったとすると、1年で60GB、1カ月に換算すると5GBに相当します。この1カ月に5GBというのは、あくまで最低限のもの。

回線自体は通常のpovo2.0と変わらないため、よりデータ容量が必要な場合には、トッピングを追加することもできます。月5GB程度で維持しつつ、大容量通信が必要になった際には、その時だけ無制限トッピングを買うといった使い方が可能になります。

また、ConnectIN povoにはKDDIグループのワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する「ギガぞうWi-Fi」もついてきます。こちらも、期間は5年間ですが、モバイルネットワークと違い、容量制限はありません。

カフェや公共施設などで、ギガぞうWi-Fiのスポットがある場合には、データ容量を気にせず通信が可能。5GBは常時接続をするためのベースと捉えておけばいいかもしれません。

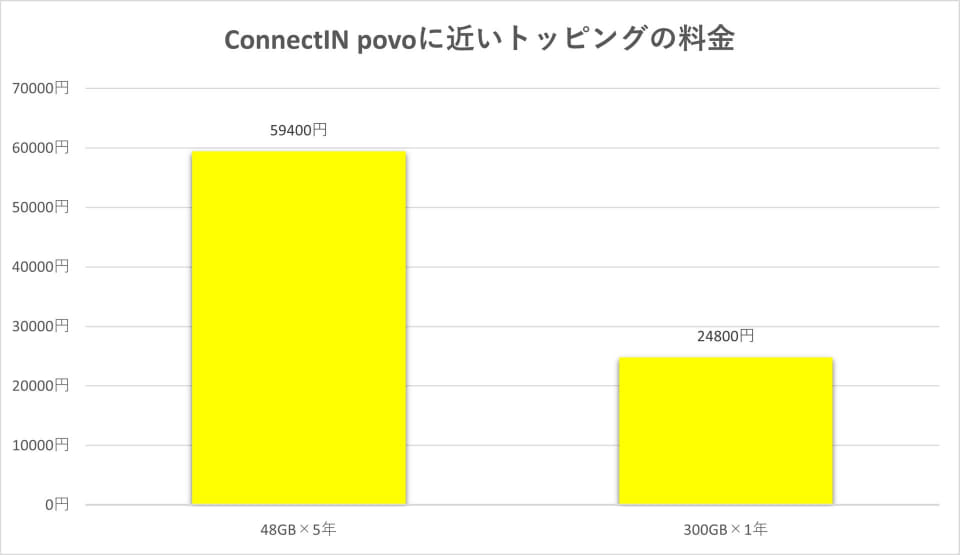

トッピング換算だといくらになる? 最大で8万円程度か

ConnectIN povoに含まれる5年間、300GBは無料で付与されるため、どの程度の金額に相当するのかが明示されていません。PC代に含まれていると言っても、それがいくらかを把握しておきたい向きはあるでしょう。

現状のpovoには5年間という長期のトッピングは存在しないため、類似するものでそれを類推していきます。

期間的にもっとも近いのが、365日のトッピングです。こちらは約1年に相当します。現状では、1年トッピングは48GBから1.2TBまで、5種類が用意されており、データ容量が大きくなればなるほど金額は上がっていきます。この1年トッピングは、まとめ買いをするぶん、有効期間が30日間のものよりも“ギガ単価”が割安になっています。

例えば、もっとも容量の少ない365日、48GBのトッピングは1万1880円。1カ月に換算すると、4GB、990円になります。ConnectIN povoの容量は1カ月平均で5GBというのは先に述べたとおり。

データ容量的には、この48GBトッピングよりも1カ月につき1GB多いと言えそうです。このトッピングを5年間購入した際の金額は5万9400円。容量が多いぶん、それ以上の価値はあると判断できそうです。

容量でそろえるとすると、300GB、365日のトッピングがConnectIN povoとピッタリ同じになります。こちらの金額は2万4800円。仮に、毎月のデータ使用量が多く、ConnectIN povoを1年で使い切ってしまった場合には、このトッピングとほぼ同じということになります。

同じ有効期間のトッピングがないため厳密な比較ではありませんが、おおむね2万4800円から6万円程度の範囲に収まる価値があると言えるかもしれません。

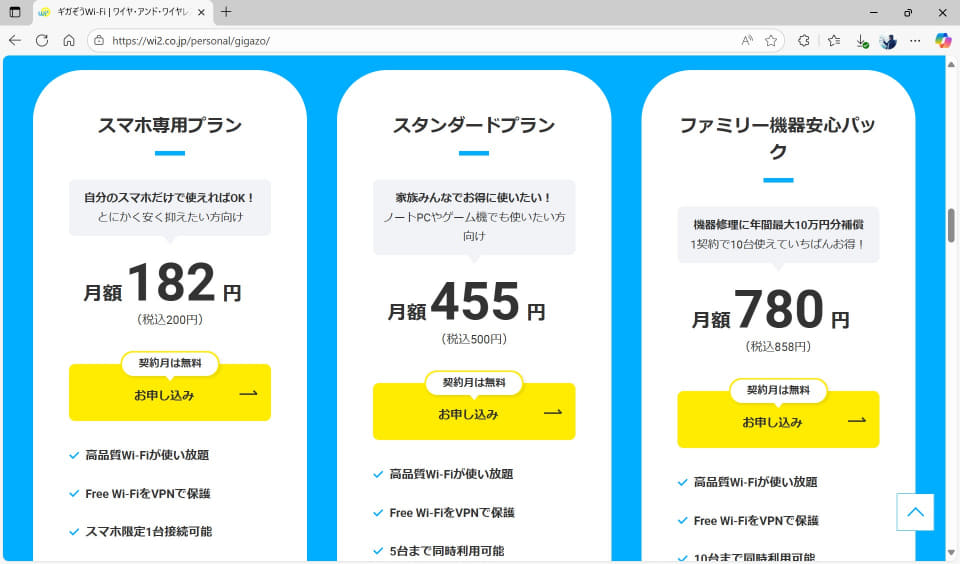

また、ConnectIN povoに付与されるギガぞうWi-Fiも、通常契約だと月額料金がかかります。こちらは、「スマホ専用プラン」が月額200円。5台までの同時利用が可能な「スタンダードプラン」は、月額500円になります。

同じく、付与されるのは5年間有効になる専用プランのため厳密な比較はできませんが、1台でかつPCという点で言えば、スマホ専用プランとスタンダードプランの中間的な存在と見ることができそうです。

仮に、両プランの中間を取って月額料金が大体350円だとすると、1年での利用料は4200円、5年間だと2万1000円になります。

通信料金という観点では、5万円前後から8万円前後の価値があると見なすことはできそうです。法人向けのConnectINのような使い放題ではないものの、このぐらいの金額がPCに含まれると考えればお得感はあるかもしれません。

少ないPCの選択肢、対応モデルは割高感も

ただし、それは自分がほしいPCが、いつもと変わらない価格で購入できればの話。仮に通信料が丸々PCに上乗せされているとしたら、単に自分が不自由な料金プランを支払わされているだけになってしまいます。

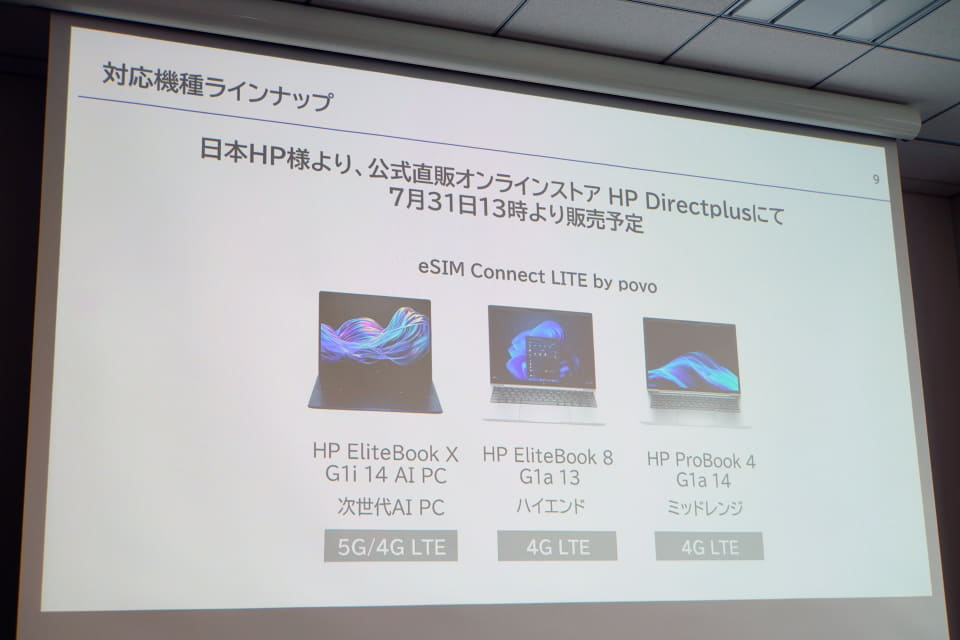

また、ConnectIN povoを利用する際の選択肢が限られてしまのは本末転倒です。その意味では、PCのラインナップも重要になってきます。

この観点で言うと、まだまだ物足りないのが対応機種を見たときの率直な印象です。第一弾として用意されたのは、日本HPの3機種。名称は「HP EliteBook X G1i 14 AI PC」、「HP EliteBook 8 G1a 13」、「HP ProBook 4 G1a 14」の3機種になります。

普段からHPのPCを利用している筆者にもあまりなじみがない名称だったのは、これら3機種が法人向けに用意されているもののため。個人向けとして販売されている機種には、対応していません。

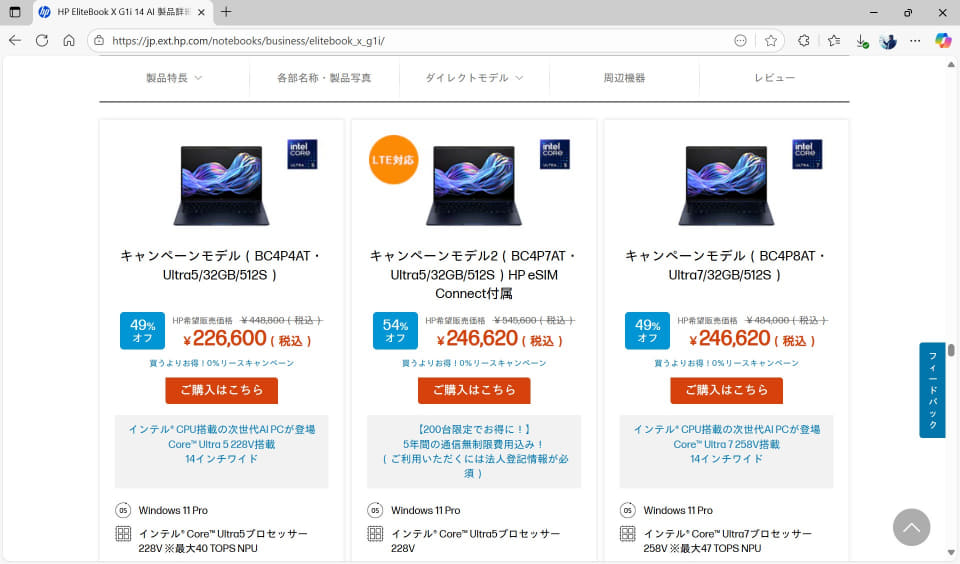

また、最上位モデルのHP EliteBook X G1i 14 AI PCになると、その希望販売価格は57万2000円にものぼります。同じハードウェアスペックで、法人向けのConnectINに対応したモデルが64万7900円で販売されているため、それよりは安価なものの、個人が気軽に買えるPCではないと言えるでしょう。

また、CPUやストレージを少し抑えれば、法人向けのConnectIN対応モデルが半額以下で販売されていることもあり、率直に言って個人向けとしてはかなり割高感があります。

もっともリーズナブルなHP ProBook 4 G1a 14も、価格は33万1650円。こちらも、法人向けのモデルは46%オフの19万80円で販売されており、やはり割高感があります。

そもそも、HP ProBook 4 G1a 14は最小構成だと「ダイレクト特別価格」として10万9780円で販売されており、ConnectIN povo対応モデルはその3倍以上になります。

メモリ、ストレージが多かったり、何よりLTEに対応していたりという差はあるものの、通信のためにこれだけ払うかというとそこには疑問符がつきます。

やはり、同じ日本HPでも、個人向けとして販売されている「OmniBook Ultra」シリーズや「OmniBook X」シリーズなどに4G、5Gのモデムを乗せ、ある程度価格を抑えなければ普及は見込めないのでは……という印象も受けます。

現時点では、ConnectIN povoを利用するために、かなりの上乗せがある格好。さすがに10万円以上の差があると、スマホのテザリングやWi-Fiルーターでいいのではと思ってしまいます。

モバイル通信用のモデルを搭載したPCで、かつ個人向けとなると選択肢は限られてくるので、ある程度致し方ないところはあるものの、ハードウェアと通信という歯車がうまくかみ合っていないような印象も受けます。

とは言え、法人向けのConnectINとは異なり、ConnectIN povoは始まったばかりで、対応しているメーカーも日本HPだけ。拡大とともに、この仕組みを生かしたPCが登場することも期待したいところです。