| ||||||||

|

WPC TOKYO 2006で20日、パネルディスカッション「『番号ポータビリティ(MNP)』時代を勝ち抜く、ケータイビジネス戦略の行方」が開催された。キャリア、コンテンツプロバイダー(CP)など4社の担当者が、それぞれの立場から携帯電話ビジネスの将来展望を語った。

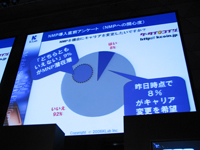

■ MNPには「一過性ではない対策が求められる」 ディスカッションでは、まずキャリア側から参加したパネリストがMNPに向けての取り組みをプレゼンテーションした。NTTドコモ プロダクト&サービス事業本部 マルチメディアサービス部 コンシューマサービス企画担当部長の前田義晃氏は「従来から提供しているサービスを継続的にブラッシュアップしていくことが重要」と前置きした上で、デコメールやiアプリの機能拡張を積極的に行なっている事例を紹介した。また当初はライトユーザー向けのサービスとして限定的なコンテンツを配信してたiチャネルが、利用者増にともなってより多彩なコンテンツを求められつつある背景にも言及。付加価値の高いサービスを用意し、さらにユーザー側の選択肢を広げる努力が、結果としてMNPへの対策になるとした。 KDDI au事業本部 au商品企画本部 モバイルサービス部長の重野卓氏はMNPについて「制度のスタートだけが注目されがちだが、これは半永久的に続くサービス。一過性の対策では意味がない」とコメント。インフラや魅力的な端末の開発など、従来から続くサービス競争力向上に向けての取り組みを継続する必要性を示した。サービス面ではワンセグ、EZニュースフラッシュなどのサービスを強化し、「ケータイのメディア化」をより促進していきたいという。 一方、CP側のKLab代表取締役 CEOの真田哲弥氏は、講演前日に集計したMNPに関する意識調査の結果を一部発表。約2,500人から寄せられた回答からは約8%のユーザーがMNPの利用意向を示していることがわかったという。また携帯電話業界のキーワードとして「キャリアのCP化」を取り上げ、「データ定額制サービスが普及してきた以上、キャリアがコンテンツに収益の道筋を見つけるのは必然だろう。国内最大のCPはauだ」とCP側としては複雑な心中を語った。

■ ケータイでも検索エンジン対策(SEO)が必要に ディスカッション後半では、モデレーターとして参加したモバイル・コンテンツ・フォーラム事務局長の岸原孝昌氏が、携帯電話業界を取り巻くさまざまな話題について各パネラーからコメントを求める形式で進行した。その中で大きく取り上げられたものの1つが、「検索エンジンの導入」だ。携帯電話のコンテンツといえば、これまでは各キャリアの公式メニューに登録されたサービスをジャンル別に探していく形式が一般的だった。対してauでは、パソコン向け検索最大手のGoogleによる検索エンジンをこのほど導入したが、これは「パソコンから利用されることが多かったさまざまな“調べ物”に、携帯電話も使ってほしいから」(重野氏)という。すでに効果も出始めており、検索される回数や広告料収入も大幅に増加。比較対象となる数値が圧倒的に低いためであるとはしながらも、従来の約3倍に伸びていると重野氏は説明する。 検索エンジンの導入によって、新たな課題も見え始めた。最たる例は、検索結果でより上位に表示されるためのSEO対策。インデックス 経営戦略局局長 兼 技術局局長の寺田眞治氏は「ケータイ向けサイトのSEO対策は非常に大変だ」と語る。「ケータイ向けサイトのページは、ユーザーの属性や利用する端末に応じて動的に表示することがほとんど。動的なページは、ページ記述内容が固定された静的なページと比較してSEO面では不利とされている」と寺田氏は続け、対策に奔走していることを明かした。 真田氏も「パソコン向けサイトのSEO対策は、ケータイ向けサイトに通用しない」と補足。具体例として「パソコン向けサイトでは通常、当該ページへリンクされている数が重要だが、ケータイ向けサイトではそもそもリンク自体の数が少ない。また、セキュリティの観点からパソコンからのアクセスを遮断しているケースもある。これでは検索エンジンのデータベースに登録されない」と説明する。この状況を鑑み、NTTドコモでは「複数の検索エンジンを導入することで(精度不安について)対処」(前田氏)しているという。 ■ 「手のひらの上で動画視聴」の可能性は ディスカッションでは「携帯電話で動画を視聴する」というスタイルについても意見が交わされた。すでに携帯電話向け動画配信サイトの運営に携わっている真田氏は「最大のボトルネックは端末のバッテリー。端末を支えるために手が疲れるという問題もあるので、数分程度の動画コンテンツを視聴するのが限界だろう」と現状を説明する。重野氏も「外出先で動画を見るのには“気合”を必要とする。3~5分程度の動画コンテンツでなければ厳しいだろう」と話す。ただその一方で「データ通信サービスがもっとも 利用されているのは、外出先ではなく家の中。加えて、お客様のワンセグに対する期待度は非常に高い」と続け、普及への道筋が少なからず存在することを強調した。 また寺田氏は、韓国においては一般的に携帯電話上でテレビが見られている現状を解説。「携帯電話は単なるテレビではなく、コミュニケーション機能を備えた特異なメディアだ」と、動画視聴の可能性に言及した。前田氏は「“今まさにみたいものが見られるか”がお客様にとって重要だろう。そのためには多チャンネル編成も普及の要件になってくると思う」とコメントしている。 ■ URL WPC TOKYO 2006 http://expo.nikkeibp.co.jp/wpc/ (森田秀一) 2006/10/20 20:34 | ||||||||

|